京剧陶萍近日演出引发广泛关注,这位深耕舞台数十年的梅派传人,以一场兼具传统底蕴与创新表达的《洛神赋》,为观众带来了一场视听盛宴,演出不仅延续了京剧艺术的精髓,更在当代审美语境下探索了传统戏曲的新可能,成为近期京剧界的重要文化事件。

陶萍自幼受家庭熏陶,6岁便登台学戏,12岁考入中国戏曲学院,师从梅派名家李炳淑、李维康,系统掌握了梅派“端庄重于妩媚,醇厚胜于纤巧”的艺术精髓,从艺30年来,她以“守正创新”为理念,既深耕《贵妃醉酒》《霸王别姬》等经典剧目,也积极参与新编戏的创作,被誉为“梅派艺术的当代传承者”,此次演出《洛神赋》,是她继《白蛇传》后,对“新古典京剧”的又一次探索,也是纪念梅兰芳先生诞辰130周年的重要演出之一。

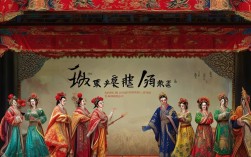

10月15日至16日,陶萍在国家大剧院连演两场《洛神赋》,门票早在开票一月前即售罄,现场观众中有八成是35岁以下的年轻观众,甚至有不少特意从外地赶来的“戏迷”,演出当晚,剧场内座无虚席,当陶萍饰演的洛神身着“云锦月华裙”登场,其唱腔“水袖轻风似流波”的亮相,便赢得满堂喝彩,全剧以曹植《洛神赋》为蓝本,保留了“凌波微步,罗袜生尘”等经典文学意象,在京剧“唱念做打”的基础上,融入了舞蹈、音乐、舞美等多种艺术元素,构建出“翩若惊鸿,婉若游龙”的意境。

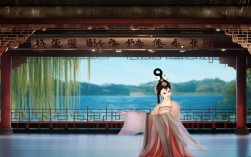

唱腔上,陶萍以梅派“平圆直”的发声为基础,吸收昆曲的婉转与京剧旦角行当的润腔技巧,在《洛神赋》核心唱段“寻梦”中,她用“慢板”表现洛神的哀婉,“流水板”展现其灵动,“散板”则抒发对曹植的眷恋,高低婉转间既有传统韵味,又融入了现代人对情感的细腻表达,身段设计上,导演将京剧的“云手”“卧鱼”与敦煌舞的“S形曲线”结合,陶萍的水袖功尤为出彩,在“洛水初见”一场中,她通过“甩袖”“抛袖”“绕袖”等动作,配合多媒体投影中流动的洛水波纹,将洛神“翩若惊鸿”的姿态展现得淋漓尽致,被观众评价为“活脱脱从古画中走出来的洛神”。

服装与舞美同样是此次演出的亮点,陶萍的戏服由国家级非遗缂丝技艺传承人耗时半年定制,衣料以真丝为底,用“通经断纬”技法织就“云纹”“莲花”图案,镶嵌2000余颗淡水珍珠,走动间流光溢彩,既符合京剧“宁穿破,不穿错”的美学原则,又通过现代剪裁让服饰更贴合演员身形,便于舞蹈动作的发挥,舞台背景则采用360度环形投影,随着剧情推进,从洛水烟波到山峦叠嶂,从星河流转到宫阙楼台,虚实结合的场景让观众仿佛置身曹植笔下的奇幻世界,这种“传统戏曲+现代科技”的融合,打破了京剧舞台的“一桌二椅”模式,却未失戏曲的写意精神。

演出结束后,陶萍接受采访时表示:“京剧不是博物馆里的标本,而是流动的活水,我们既要守住‘移步不换形’的根,也要让年轻人看到京剧的当代魅力。”中国艺术研究院戏曲研究所所长赓续伟评价:“陶萍的《洛神赋》是一次成功的‘创造性转化’,它用京剧的‘程式’讲好了中国故事,让传统艺术在当代焕发了新的生命力。”

此次演出的成功,不仅体现在票房与口碑上,更体现在对年轻观众的吸引力上,演出结束后,剧场外排起了“签售长龙”,许多年轻人手持《洛神赋》戏册请陶萍签名,更有观众表示:“以前觉得京剧老气,看完这场演出才发现,原来传统艺术可以这么美。”这或许正是陶萍多年来坚持“守正创新”的意义所在——让京剧不再是“爷爷奶奶的艺术”,而是真正属于每一个时代的文化表达。

演出信息概览

| 项目 | 详情 |

|------|------|

| 演出剧目 | 新编京剧《洛神赋》 |

| 主演 | 陶萍(饰洛神) |

| 时间 | 2023年10月15日-16日 19:30 |

| 地点 | 国家大剧院歌剧院 |

| 艺术亮点 | 梅派唱腔融合敦煌舞身段;缂丝戏服+多媒体舞美;年轻观众占比超80% |

相关问答FAQs

Q1:陶萍的京剧启蒙和师承是怎样的?

A1:陶萍出身梨园世家,父亲是京剧武生演员,6岁起随父练功,10岁正式拜师学戏,12岁以第一名成绩考入中国戏曲学院附中,师从梅派名家李炳淑系统学习梅派唱腔与表演;后进入中国京剧院,得到梅葆玖先生的亲授,深得梅派“神形兼备”的真传,其表演兼具梅派的雍容华贵与个人对角色的细腻诠释。

Q2:新编戏《洛神赋》在哪些方面做了创新?

A2:该剧创新主要体现在三方面:一是音乐上,在京剧文场伴奏中加入交响乐与古琴,唱腔中融入《洛神赋》原文吟唱,增强文学性与抒情性;二是舞蹈上,将京剧的“圆场”“翻身”与敦煌舞的“三道弯”“反弹琵琶”结合,创造“洛神步”等新身段;三是舞美上,采用360度环形投影与智能灯光技术,实现“洛水云雾”“星河流转”等动态场景,既保留京剧写意美学,又增强视觉冲击力,让年轻观众更易接受。