中国戏曲学院作为我国唯一一所独立设置的培养戏曲高级专门人才的院校,始终肩负着传承戏曲艺术、培养新时代戏曲人才的重任,武旦专业作为京剧表演体系中的重要分支,以其独特的“文武双全”艺术特质,成为学院人才培养的特色与亮点,武旦行当起源于京剧形成初期,早期多扮演擅长武艺的女性角色,如扈三娘、梁红玉、孙二娘等,既要求演员具备扎实的唱念功底,又需精通翻扑跌打、刀枪把子等武戏技巧,是京剧舞台上一道兼具英气与柔美的独特风景,中国戏曲学院武旦专业自建院之初便设立,历经数十载发展,已形成一套集传统传承、创新实践与理论研究于一体的成熟培养体系,为全国戏曲院团输送了大批优秀武旦人才,成为武旦艺术薪火相传的重要阵地。

武旦的艺术定位与培养目标紧密围绕“守正创新”展开。“守正”即坚守武旦艺术的传统精髓,包括行当的表演程式、人物塑造逻辑与美学追求,传统武旦分为“短打武旦”与“长靠武旦”两大类:短打武旦如《十三妹》中的何玉凤,轻功灵巧、身手敏捷,表演侧重“脆、帅、狠”;长靠武旦如《穆桂英挂帅》中的穆桂英,扎靠踩跷、持枪挥剑,讲究“稳、准、狠”的靠功与“飒、媚、烈”的气质,学院在教学中要求学生系统学习《扈家庄》《泗州城》《虹桥赠珠》等经典剧目,通过“口传心授”的方式,将老一辈艺术家的表演经验与舞台心得完整传承,确保武旦艺术的“根”与“魂”不被割裂。“创新”则是在传统基础上融入当代审美与时代精神,鼓励学生结合现代题材、新编剧目探索武旦表演的边界,如在新编历史剧《昭君出塞》中融入现代舞蹈语汇,在现代京剧《江姐》中设计兼具革命者英气与传统武旦美感的武打段落,让武旦艺术在当代舞台上焕发新的生命力。

课程体系是武旦人才培养的核心支撑,中国戏曲学院武旦专业的课程设置科学严谨,兼顾“技”与“艺”、“传统”与“现代”,构建了“基础训练—剧目研习—实践创作—理论研究”四位一体的培养模式,为更直观呈现课程结构,具体如下表所示:

| 课程类型 | 核心课程 | 培养目标 |

|---|---|---|

| 专业基础课 | 基本功(毯子功、把子功、腿功、腰功) | 塑造演员体能与身形控制力,掌握武打技巧的基础规范,为后续剧目学习奠定身体基础 |

| 唱念训练(京白、韵白、唱腔) | 培养武旦演员的“文戏”功底,要求唱腔刚柔并济,念白清晰有力,避免“武戏文唱”的失衡 | |

| 剧目专业课 | 传统剧目(如《扈家庄》《泗州城》) | 传承经典剧目的表演程式与人物塑造逻辑,理解武旦行当的历史文化内涵 |

| 新编剧目(如《红军故事》《青春乐章》) | 探索武旦艺术在现代题材中的应用,提升学生的创新思维与跨题材适应能力 | |

| 实践应用课 | 舞台实践(毕业大戏、对外演出) | 积累舞台经验,培养临场应变能力,实现课堂学习与舞台实践的无缝衔接 |

| 跨院系合作(与导演系、舞美系联合创作) | 拓展艺术视野,学习从整体舞台视角把握人物表演,提升综合艺术素养 | |

| 理论研究课 | 戏曲史论、武旦行当研究、表演美学 | 夯实理论基础,理解武旦艺术的历史演变与美学特征,为表演提供理论支撑 |

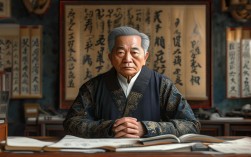

师资力量是武旦专业发展的关键保障,中国戏曲学院武旦专业汇聚了一支“老中青”结合、技艺与理论并重的师资队伍,其中既有德高望重的老艺术家,也有活跃在舞台一线的中年名家,更有兼具创新思维的青年骨干教师,国家级非遗传承人胡芝风教授,作为“梅派武旦”的代表人物,将梅兰芳先生“移步不换形”的艺术理念融入教学,强调武旦表演“形神合一”,既要求动作精准到位,更要通过眼神、身段传递人物内心;中年教师张馨月,国家一级演员,曾获“梅花奖”,在教学中注重“因材施教”,根据学生身体条件与性格特点定制剧目,擅长将传统武打技巧与现代审美结合;青年教师李博则擅长运用数字化教学手段,通过动作捕捉技术分析学生身段细节,帮助其精准把握表演分寸,学院还定期邀请京剧界名宿(如李胜素、王立军等)开展“名家讲堂”,通过收徒传艺、示范演出等方式,让学生近距离感受传统艺术的魅力。

艺术特色方面,中国戏曲学院武旦专业始终强调“武戏文唱”的美学追求,即在展现高难度武打技巧的同时,注重人物性格的刻画与情感的表达,传统武旦常因“重武轻文”导致人物形象扁平,学院则通过“唱念做打”的深度融合,让武旦角色既有“武”的震撼力,又有“文”的感染力,在《穆桂英挂帅》教学中,教师不仅要求学生掌握“靠旗功”“枪花”等武打技巧,更引导学生通过唱腔“捧印”一段,展现穆桂英从“不愿挂帅”到“以国为重”的心理转变,让“飒爽英姿”与“家国情怀”相得益彰,学院还注重武旦艺术的“舞台呈现美”,从服装、化妆到身段设计,均遵循“宁穿破,不穿错”的传统规范,同时结合现代舞台技术优化视觉效果,如在《虹桥赠珠》中运用灯光特效突出“水漫金山”的奇幻感,让传统剧目在当代舞台上更具观赏性。

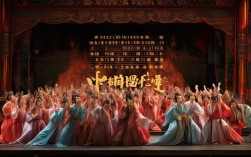

代表人物与成就是武旦专业教学成果的直接体现,数十年来,学院培养了众多享誉全国的武旦名家,如国家京剧院的董洪松,其饰演的《扈家庄》扈三娘,以“趟马”“打出手”等技巧展现巾帼不让须眉的豪气,被誉为“当代武旦翘楚”;上海京剧院的史依弘,在《杨门女将》中扮演穆桂英,将传统靠功与现代舞蹈结合,开创了“新派武旦”的表演风格;青年演员王子明,作为学院近年来的优秀毕业生,在新编京剧《红军故事》中饰演“卫生员”,通过细腻的表演与高难度的武打设计,展现了革命战士的勇敢与坚韧,荣获“文华表演奖”,学院武旦专业学生在“全国青年京剧演员电视大赛”“中国京剧艺术节”等赛事中屡获金奖,毕业生遍布全国各大戏曲院团,成为武旦艺术传承的中坚力量。

传承与创新是武旦专业发展的永恒主题,在传承方面,学院通过“非遗进校园”“名家工作室”等项目,系统整理老艺术家的表演录像、身谱秘籍,建立“武旦艺术数据库”,让传统技艺得以永久保存;创新方面,则鼓励学生参与“武旦+”跨界实践,如与舞蹈学院合作创排《武旦意象》,将武旦的“圆场”“翻身”等动作融入现代舞蹈;与影视专业合作拍摄武旦题材纪录片,通过新媒体平台传播武旦文化;甚至尝试将武旦元素融入流行音乐、时尚设计,让年轻观众感受传统艺术的魅力,这些探索不仅拓展了武旦艺术的传播边界,也为戏曲艺术的“创造性转化、创新性发展”提供了鲜活案例。

中国戏曲学院武旦专业,既是对百年武旦艺术的守护者,也是对新时代戏曲人才的培育者,每一寸水袖的翻飞都承载着传统的密码,每一次亮相的定格都凝聚着创新的思考,随着学院“双一流”建设的深入推进,武旦专业将继续秉持“传承不守旧、创新不离根”的理念,为戏曲舞台培养更多“文武兼备、德艺双馨”的优秀人才,让武旦这朵戏曲奇葩在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

FAQs

问题1:中国戏曲学院武旦专业的报考条件有哪些?

解答:报考该专业需满足以下条件:一是年龄不超过22周岁,身体健康,五官端正,具备戏曲表演所需的身体条件(如身高一般不低于165cm,无明显肢体缺陷);二是具备一定戏曲基础,需通过专业初试(含唱念测试、身段展示、基本功检查)和复试(剧目片段表演、即兴模仿、综合素质面试),其中剧目片段需包含武打或翻跌技巧;三是文化成绩达到所在省份艺术类本科控制线,部分省份要求语文单科成绩不低于90分(具体以当年学院招生简章为准),考生需热爱戏曲事业,有较强的团队协作精神和吃苦耐劳品质。

问题2:武旦演员在表演中如何平衡“武”与“文”的关系?

解答:武旦演员需把握“武为戏用、文为武魂”的原则。“武”是基础,要求演员扎实掌握毯子功、把子功等技巧,确保动作干净利落、惊险规范,但武打设计必须服务于剧情与人物,如《扈家庄》中扈三娘的“双刀花”需展现其勇猛,《虹桥赠珠》中“打出手”需表现水母的灵性;“文”是灵魂,需通过唱腔(如青衣的婉转与武戏的刚劲结合)、念白(京白的脆亮与韵白的沉稳)、眼神(传递人物的喜怒哀乐)等手段,让角色既有“武戏骨”又有“女儿情”。《穆桂英挂帅》中“捧印”一段,穆桂英的唱腔需从犹豫到坚定,身段从沉稳到飒爽,通过“文”的情感铺垫与“武”的气势展现,塑造出既有家国情怀又有英雄气概的立体形象。