王小砖,中国当代越剧舞台上的杰出表演艺术家,国家一级演员,浙江小百花越剧团的核心骨干,徐派小生的重要传人,她以俊朗的扮相、醇厚的唱腔、细腻的表演,在越剧舞台上塑造了一系列深入人心的男性角色,被誉为“越剧舞台上的儒雅小生”,从艺四十余载,王小砖不仅在传统剧目的传承中坚守初心,更在新编剧目的探索中锐意创新,为越剧艺术的发展与传播作出了卓越贡献。

早年经历与学艺历程

王小砖1963年出生于浙江嵊州,这座被誉为“越剧之乡”的城市自小便浸润在越剧的旋律中,她自幼喜爱戏曲,12岁时考入嵊县越剧训练班(嵊州越剧团前身),师从越剧教育家金彩香,学习尹派小生,启蒙阶段,她刻苦钻研台步、身段、唱腔,打下了坚实的表演基础,1980年,17岁的王小砖以优异成绩考入浙江艺术学校(现浙江艺术职业学院),师从越剧表演艺术家徐玉兰先生,系统学习徐派艺术,徐玉兰先生以其刚劲挺拔、华丽多变的“徐派”唱腔和潇洒大气的表演风格著称,王小砖深得真传,不仅继承了《红楼梦》中贾宝玉、《西厢记》中张君瑞等经典角色的塑造精髓,更在潜移默化中形成了自己“清俊儒雅、声情并茂”的表演特色。

1984年,从艺校毕业的王小砖加入浙江小百花越剧团,成为“小百花”第二代演员中的佼佼者,在剧团这个精英汇聚的平台,她与茅威涛、何赛飞、陈辉玲等艺术家合作,在众多经典剧目中担任重要角色,逐渐从青年演员成长为剧团的中流砥柱。

艺术成就与代表作品

王小砖的演艺生涯以塑造性格鲜明的男性角色为核心,她的表演兼具“形”与“神”:扮相上,她眉目清朗,身姿挺拔,将古代文人的儒雅、将士的英武演绎得淋漓尽致;唱腔上,她嗓音高亢而不失柔美,行腔流畅中见顿挫,既保留了徐派“阳刚之气”的底色,又融入了细腻的情感处理;表演上,她注重内心体验,通过眼神、手势、台步的细微变化,将角色的内心世界外化为具象的舞台形象,形成了“以情带声、声情交融”的独特风格。

其代表作品涵盖传统戏、新编历史剧及现代戏,多个角色已成为越剧舞台上的经典:

传统戏经典

- 《陆文龙·归宋》:饰演陆文龙,这位由金国抚养的南宋少年将领,王小砖通过“甩发”、“抢背”、“僵尸”等高难度身段,表现陆文龙得知身世后的震惊与挣扎;唱腔上以徐派[弦下腔]为主,高亢处如裂帛,低回处如泣诉,将角色的忠义与矛盾刻画入木三分,该剧成为浙江小百花越剧团的保留剧目,被誉为“小生戏的巅峰之作”。

- 《西厢记》:饰演张君瑞,她突破了传统才子“文弱”的刻板印象,赋予张君瑞“痴情而不失风骨”的气质,在“拷红”一折中,她通过眼神的躲闪与坚定,展现张君瑞对爱情的执着与对礼教的敬畏;在“长亭送别”中,以低回婉转的唱腔将离愁别绪渲染得淋漓尽致,成为观众心中“最贴心的张生”。

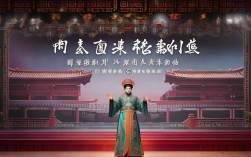

新编历史剧与创新

- 《寒情》:饰演荆轲,这一突破传统小生行当的角色要求演员兼具武生的英气与文生的细腻,王小砖在“易水送别”一场中,以苍凉的唱腔与悲怆的身段,塑造出“风萧萧兮易水寒”的壮士形象,该剧获全国戏曲现代戏观摩演出优秀演出奖,她个人也凭借此角崭露头角。

- 《江南rending》:饰演文天祥,在历史真实与艺术虚构间,她通过“怒斥叛将”“狱中吟诗”等场次,以铿锵有力的唱腔与沉稳大气的表演,展现民族英雄的气节,该剧获中宣部“五个一工程”奖。

现代戏探索

在《舞台姐妹》《红色娘子军》等现代戏中,王小砖成功实现了从古装小生到现代角色的跨越,在《红色娘子军》中,她饰演洪常青,将越剧的“唱做念打”与话剧的内心体验相结合,塑造出有血有草命英雄形象,为越剧现代戏的探索提供了宝贵经验。

为清晰呈现其艺术成就,以下为主要奖项与代表剧目简表:

| 年份 | 奖项名称 | 获奖剧目/角色 |

|---|---|---|

| 1998年 | 第十八届中国戏剧梅花奖 | 《陆文龙·归宋》 |

| 2003年 | 第二十一届上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖 | 《西厢记》 |

| 2007年 | 第四届国家舞台艺术精品工程奖 | 《江南rending》 |

| 2011年 | 第二十三届中国戏剧梅花奖二度梅提名 | 《寒情》《陆文龙》等系列作品 |

表演风格与艺术特色

王小砖的表演艺术以“继承传统、锐意创新”为核心理念,在继承徐派艺术“刚健挺拔”的基础上,她融入女性演员的细腻与温婉,形成了“刚柔并济、形神兼备”的风格,她的唱腔讲究“以字行腔”,咬字清晰如珠落玉盘,行腔跌宕似流水行云,尤其在处理高音区时,既能保持音色的醇厚,又能展现穿透力,被誉为“越剧小生中的金嗓子”。

在人物塑造上,她注重“内外兼修”:外部通过精准的身段、程式化的动作塑造角色身份,如《陆文龙》中的“枪花”、《寒情》中的“剑舞”,既展现扎实的功底,又符合人物性格;内部则通过深入理解剧本,挖掘角色的内心逻辑,让每一个眼神、每一次呼吸都成为情感的载体,例如在《红楼梦》“哭灵”一场中,她饰演的贾宝玉没有单纯依赖哭腔,而是通过颤抖的双手、踉跄的步履与空洞的眼神,将“痴情公子”的崩溃与绝望表现得震撼人心。

传承贡献与社会影响

作为徐派艺术的嫡传弟子,王小砖始终将“传承”视为使命,她积极参与浙江小百花越剧团的“传帮带”工作,先后指导了李霄雯、章益清等青年演员,将徐派唱腔与表演技巧倾囊相授,其中李霄雯凭借《陆文龙》一剧获得第二十八届中国戏剧梅花奖,延续了“徐派小生”的艺术生命,她还投身于越剧普及教育,走进校园、社区开展讲座与工作坊,让更多年轻人了解并喜爱越剧艺术。

在社会影响方面,王小砖多次随中国文联、浙江文艺代表团出访欧美、东南亚多国,将越剧艺术推向世界舞台,她在海外演出《西厢记》《红楼梦》时,以精湛的表演征服了外国观众,被誉为“东方艺术的瑰宝”,她担任浙江省政协委员、中国剧协理事等职务,积极为戏曲发展建言献策,推动传统艺术的保护与创新。

相关问答FAQs

Q1:王小砖的表演风格有哪些独特之处?

A1:王小砖的表演风格以“刚柔并济、形神兼备”为核心,具体体现在三个方面:一是唱腔上,她继承徐派“刚健挺拔”的特点,同时融入女性演员的细腻,高音区醇厚有力,低音区婉转深情,形成“声情并茂”的演唱风格;二是表演上,她注重内心体验,通过眼神、身段、呼吸的细微变化,将角色的情感外化为具象的舞台形象,如《陆文龙》中通过“甩发”“抢背”等动作表现人物挣扎,《西厢记》中以躲闪的眼神展现张君瑞的羞涩与执着;三是人物塑造上,她突破行当限制,无论是儒雅才子还是英武将士,都能赋予角色鲜明的个性与时代内涵,实现了“演角色而非演行当”的艺术追求。

Q2:王小砖对越剧艺术的传承与创新有哪些贡献?

A2:王小砖对越剧艺术的贡献主要体现在“传承”与“创新”两个层面,在传承方面,她作为徐派艺术的嫡传弟子,系统继承了徐玉兰先生的表演精髓,并通过“传帮带”培养了李霄雯等优秀青年演员,使徐派小生艺术得以延续;在创新方面,她积极参与新编历史剧与现代戏的创作,如在《寒情》中塑造荆轲这一突破传统小生行当的角色,将武生的英气与文生的细腻相结合,在《江南rending》中以越剧语汇演绎民族英雄,拓展了越剧的表现题材与艺术边界,她还通过海外演出、校园普及等方式,推动越剧艺术走向世界、走进年轻一代,为传统艺术的当代传播作出了重要贡献。