豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、鲜活生动的人物塑造和浓郁的生活气息,深受广大观众喜爱。《抬花轿》作为豫剧传统经典剧目,自诞生以来便以喜剧化的情节、独特的“坐轿”“闹轿”等表演程式,成为展现豫剧艺术魅力的重要载体,随着时代发展,传统戏曲面临着观众老龄化、审美需求多元等挑战,如何在坚守艺术内核的基础上进行创新,成为《抬花轿》这类经典剧目传承发展的关键,近年来,豫剧《抬花轿》在内容、形式、技术、传播等多个维度展开创新实践,既保留了传统戏曲的根与魂,又赋予了其新时代的生机与活力。

传统《抬花轿》的艺术底蕴与创新必要性

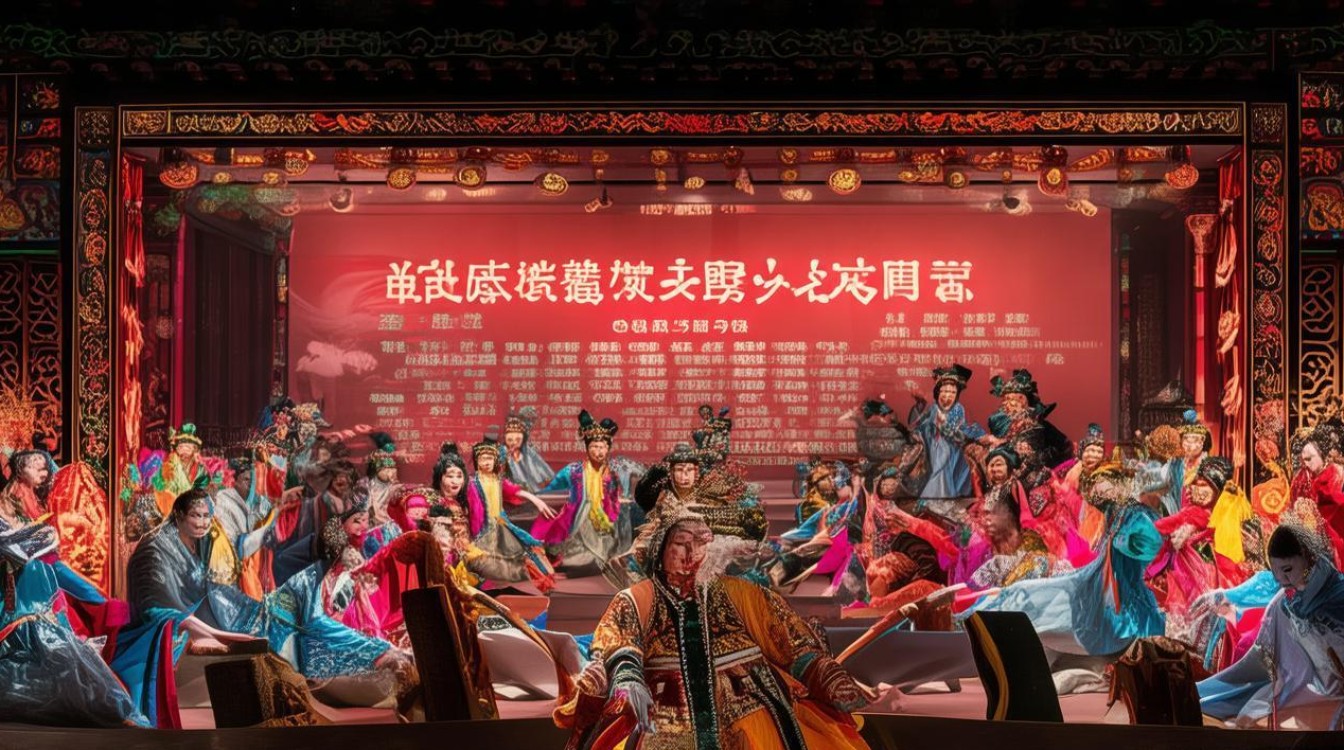

传统豫剧《抬花轿》以明代才女周凤莲坐花轿出嫁为主线,通过“坐轿”“闹轿”等经典场次,展现周凤莲的聪慧泼辣、抬轿夫的诙谐幽默,以及古代婚嫁习俗的生动图景,剧中“抬轿”表演堪称一绝:四位轿夫通过步伐的轻重缓急、身段的协调配合,模拟轿子的颠簸、起伏,配合演员的唱腔与表情,将“轿中新娘”的羞涩、期待与慌乱展现得淋漓尽致,唱腔上,豫剧祥符调的婉转与豫东调的豪放交织,既有“抬轿歌”的欢快活泼,也有“洞房”唱段的细腻深情,形成了独特的艺术风格。

传统《抬花轿》在当代也面临诸多挑战:剧情相对单一,人物形象略显扁平,舞台呈现以写实布景为主,节奏较慢,难以适应年轻观众的审美需求,加之传统戏曲传播多依赖剧场演出,渠道有限,导致观众群体逐渐萎缩,创新并非对传统的背离,而是为了让经典剧目在新时代“活”起来,让更多人感受到豫剧艺术的魅力。

创新:从单一喜剧到多维叙事的深化

传统《抬花轿》以喜剧为核心,情节集中在“出嫁”这一事件,人物塑造多服务于笑点,近年来,豫剧工作者在内容创新上注重挖掘人物内心世界,丰富故事层次,赋予剧目更深厚的文化内涵。

人物形象更加立体,新版《抬花轿》在保留周凤莲“聪慧泼辣”的基础上,增加了她对婚姻自主的思考——通过回忆童年读书、父亲教导等情节,展现其“知书达理、敢爱敢恨”的性格底色,而非传统版本中单纯的“娇新娘”,抬轿夫的形象也从单纯的“丑角”升级为有血有肉的“市井英雄”:他们不仅会插科打诨,更在抬轿途中展现出对生活的热爱、对弱小的同情,甚至通过对话传递“诚信为本”“善良为贵”的传统美德。

主题内涵得到拓展,传统版本侧重婚嫁喜剧,创新版本则融入了更多时代元素,有改编版本将背景设定为明代科举改革时期,通过周凤莲出嫁途中目睹民间疾苦,与抬轿夫共同帮助受冤书生的情节,将个人命运与社会责任相结合,使剧目在喜剧外壳下增添了“家国情怀”的厚重感,对古代婚嫁习俗的展现也更加考究:通过“上轿”“辞别父母”“跨火盆”等仪式细节,还原中原传统婚俗的文化符号,让观众在欣赏剧情的同时,感受传统文化的魅力。

形式创新:从程式化表演到综合艺术的融合

豫剧传统表演讲究“程式化”,如“抬轿”的“颤轿”“摇轿”“翻轿”等固定动作,虽有独特韵味,但长期重复易让观众审美疲劳,近年来,《抬花轿》在形式创新上打破单一戏曲表演模式,融合舞蹈、音乐、武术等多种艺术元素,增强舞台表现力。

在表演上,“抬轿”动作被赋予新的生命力,新版《抬花轿》借鉴现代舞的“爆发力”与“控制力”,让轿夫的动作更具层次感:平路行走时步伐稳健如行云流水,遇沟坎时身体突然下沉、轿子剧烈晃动,配合演员的惊叫与夸张表情,形成强烈的视觉冲击;上山时,轿夫弓步前倾,轿子呈30度倾斜,演员需在轿中完成“旋转”“翻身”等高难度动作,将传统“绝活”与现代杂技的惊险感结合,让观众屏息凝神。

在音乐上,传统豫剧唱腔与现代表达碰撞出新火花,开场曲保留豫剧板胡的唢呐高亢,却在间奏中加入电子合成器的轻快节奏,营造出“古代婚礼进行曲”的氛围;周凤莲的唱段在祥符调基础上,融入流行音乐的转音技巧,使唱腔更贴近年轻人的听觉习惯;抬轿夫的“抬轿歌”则加入说唱元素,用诙谐的歌词调侃生活,既保留豫剧的“土味”幽默,又充满时代气息。

在舞台呈现上,传统写实布景被多媒体技术取代,通过LED屏动态呈现“十里桃林”“古都街市”等场景,配合灯光的明暗变化,让轿子的“行进路线”可视化;当周凤莲坐在轿中遐想时,舞台上方投放“水墨画”式的回忆片段,虚实结合的叙事手法增强了观众的代入感。

技术赋能:从剧场演出到沉浸式体验的跨越

随着科技发展,豫剧《抬花轿》的创新不再局限于舞台本身,而是通过技术赋能拓展传播边界,让观众从“看戏”变为“入戏”。

数字化手段让经典剧目“触手可及”,河南省豫剧三团与视频平台合作,推出《抬花轿》4K全景舞台剧,观众可通过VR设备“坐”进花轿,从新娘视角体验抬轿的颠簸与沿途风景;短视频平台上,演员们将“抬轿”片段改编成15秒短剧,搭配“豫剧版科目三”“抬轿挑战”等热门话题,单条视频播放量超千万,让年轻观众在轻松娱乐中接触豫剧。

沉浸式演出打破“第四面墙”,2023年郑州“豫剧文化周”上,《抬花轿》以沉浸式形式呈现:观众不再是被动坐在剧场,而是可跟随“送亲队伍”在古街区行走,与抬轿夫互动、品尝古代婚宴小吃,甚至参与“跨火盆”“揭盖头”等仪式,这种“戏在身边,人在戏中”的体验,让观众从“旁观者”变为“参与者”,极大增强了戏曲的吸引力。

传播创新:从单一渠道到矩阵式覆盖的拓展

传统戏曲传播多依赖剧场演出、电视转播,渠道单一且受众有限。《抬花轿》的创新传播,则构建了“线上+线下”“传统+新兴”的矩阵式传播网络。

线下方面,除了常规剧场演出,豫剧工作者走进校园、社区、景区:在高校开展“豫剧工作坊”,让学生体验“抬轿”动作,学唱经典唱段;在景区举办“花轿巡游”活动,演员身着传统服饰,抬着花轿与游客互动,成为文旅融合的新亮点;在乡村庙会中,将《抬花轿》改编为“小戏片段”,用方言唱词贴近农民生活,让戏曲回归民间土壤。

线上方面,社交媒体成为重要传播阵地,抖音、B站等平台开设“豫剧创新”话题,邀请年轻UP主解读《抬花轿》中的文化符号,如“花轿的结构”“古代婚嫁服饰”等;直播平台上,演员进行“云抬轿”互动,观众通过弹幕点唱、提问,实现“边看边聊”的实时互动;还推出《抬花轿》动画版、漫画版,用年轻人喜闻乐见的形式讲述戏曲故事,让经典IP焕发新活力。

传统与创新的平衡:守正才能开新

豫剧《抬花轿》的创新实践,始终遵循“守正创新”的原则。“守正”即坚守豫剧的艺术内核——以唱腔为核心、以程式为根基、以生活为源泉,创新中保留“抬轿”绝活、祥符调唱腔等传统精华;“创新”则是在此基础上,用现代审美、技术、传播手段激活经典,让剧目既有“老味道”,又有“新面貌”,新版《抬花轿》虽融入多媒体技术,但演员的“唱、念、做、打”仍严格遵循戏曲规范;虽加入现代音乐元素,但板式、腔调的豫剧特色从未改变,这种“守正”与“创新”的平衡,使得剧目既赢得了老观众的认可,又吸引了年轻观众的喜爱。

传统与创新对比表

| 维度 | 传统《抬花轿》 | 创新版《抬花轿》 |

|--------------|-----------------------------|-------------------------------| | 单一喜剧主线,人物形象扁平 | 多维叙事,人物立体,融入时代主题 |

| 表演 | 程式化“抬轿”动作,节奏较慢 | 融合现代舞、杂技,动作更具张力 |

| 音乐 | 纯豫剧唱腔,传统板式 | 融入电子音乐、说唱,唱腔多元化 |

| 舞台 | 写实布景,场景单一 | 多媒体投影、虚实结合,沉浸式体验|

| 传播 | 依赖剧场、电视,受众有限 | 线上线下矩阵,社交媒体覆盖年轻群体 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《抬花轿》创新后,会不会失去传统韵味?

A:创新并非对传统的否定,而是在坚守核心基础上的延伸,新版《抬花轿》保留了豫剧祥符调的唱腔精髓、“抬轿”的经典绝活,以及中原婚嫁的文化符号,这些传统韵味始终是剧目的“根”,创新主要体现在叙事方式、舞台技术、传播渠道等“外壳”上,目的是让传统艺术更易被当代观众接受,虽加入多媒体技术,但演员的唱腔、身段仍严格遵循戏曲规范,传统韵味并未流失,反而通过现代手段得到了强化和传播。

Q2:如何通过创新吸引年轻观众关注豫剧《抬花轿》?

A:吸引年轻观众需从“审美适配”和“体验升级”两方面入手,一是内容贴近年轻人:在保留传统剧情的基础上,增加女性成长、家国情怀等年轻观众关注的主题,人物对话融入现代语言,让故事更具共鸣,二是形式互动性强:通过短视频、直播等年轻人喜爱的传播形式,推出“抬轿挑战”“学唱豫剧”等互动内容;在演出中设置“沉浸式体验”,让观众参与剧情,从“被动看”变为“主动玩”,三是降低观看门槛:在高校开设戏曲课程,用流行音乐改编豫剧唱段,让年轻人在轻松接触中感受戏曲魅力,逐步培养对传统艺术的兴趣。