清晨的阳光刚漫过村口的老槐树,秀兰就攥着拆迁协议站在了老屋门口,荆芭编的院门“吱呀”作响,婆婆桂芬正蹲在门槛上编新的荆芭条,枯黄的荆条在她指间翻飞,像极了她心里那些解不开的疙瘩。“娘,这老房早该拆了,您看这墙缝里都是土,雨天漏雨,刮风进风,咱盖新房,我给您装大窗户!”秀兰的声音带着年轻人的急切,手里的纸张被攥出了褶皱,桂芬头也没抬,手里的荆条“啪”一声断成两截:“这屋里有你爹,有咱家祖辈的根,拉荆芭的篱笆圈了三十年,你说拆就拆?”

上集里,秀兰嫁进李家时,这院子还是黄土夯的墙,荆芭围的院,桂芬拉着她的手说:“闺女,你看这荆芭,看着糙,能挡风,能护院,日子再难,有它在,家就在。”后来秀兰和丈夫在城里打工,挣了钱想给娘翻新房,桂芬死活不答应:“荆芭篱笆能拆,这屋里的念想不能拆。”如今丈夫走得早,秀兰想带着娘住楼房,桂芬却像钉在了老屋里。

“娘,您再犟,我可让村主任来了!”秀兰眼圈泛红,桂芬终于抬起头,皱纹里嵌着没擦净的泪:“你主任来了也没用!这荆芭篱笆,是你爹当年一根一根从山上砍下来编的,他说荆条扎根深,扎得牢,咱家的日子,就得像这荆芭,结实!”话音未落,天色骤暗,乌云像泼墨似的漫过来,豆大的雨点砸在荆芭上,“噼里啪啦”响成一片。

秀兰还没来得及扶婆婆进屋,老屋的土墙就“簌簌”往下掉土,墙角的裂缝像咧开的嘴,桂芬扑过去护着墙柜,从里面捧出一个褪色的布包,层层打开,里面是一截磨得发亮的荆芭条,还有张泛黄的照片——年轻的桂芬和丈夫站在荆芭院里,他手里举着刚编好的荆芭,笑得露出两颗小虎牙。“你爹当年说,荆芭要年年编,就像日子要天天过,旧的不去新的来,可这旧的里头,有咱的命啊。”桂芬的声音被雨声吞掉大半,混着呜咽,像被荆条刺了心。

秀兰站在雨里,突然想起小时候,她坐在荆芭院里编蚂蚱,爹在旁边编篱笆,娘在灶上蒸馍,香味混着荆芭的青草味,飘得满院都是,后来爹走的那年,暴雨冲垮了院墙,娘一个人顶着雨编荆芭,从天亮编到天黑,硬是把院墙补上了,原来娘守的不是老屋,是那些被荆芭圈起来的时光,是爹的影子,是她长大的脚印。

雨停了,秀兰走进屋,接过娘手里的布包,轻轻抚摸着那截荆芭条:“娘,咱不拆老屋,也不盖新房,咱把荆芭院修一修,墙刷白,荆芭重新编,再在院里种您喜欢的月季花,我放假就回来陪您,咱还像小时候一样,在荆芭院里编蚂蚱。”桂芬愣住了,浑浊的眼睛里慢慢蓄起光,她伸手摸了摸秀兰的脸:“闺女,娘就知道,你懂娘。”

第二天,秀兰请来了村里的老木匠,桂芬搬出小马扎,坐在院子里,手把手教年轻人编荆芭,荆条的清香在阳光下飘着,像把过去的日子都晒暖了,村主任来看了,直拍手:“好!这才叫有根的院子!咱村要搞乡村旅游,就保留这样的老院子,让城里人来看看咱的荆芭文化!”

下集关键事件时间表

| 时间 | 事件 | 人物 | 作用 |

|------------|-----------------------|--------|--------------------------|

| 清晨 | 秀兰拿拆迁协议争执 | 秀兰、桂芬 | 矛盾升级,引出荆芭记忆 |

| 午后 | 暴雨来袭,老屋漏雨 | 桂芬 | 触发情感,揭示荆芭的意义 |

| 雨夜 | 桂芬展示荆芭条和照片 | 桂芬、秀兰 | 解开心结,情感转变 |

| 次日 | 修整荆芭院,村主任支持 | 全村人 | 传统与现代融合,主题升华 |

相关问答FAQs

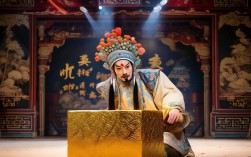

Q1:《拉荆芭》中“荆芭”的象征意义是什么?

A1:荆芭在剧中不仅是农村常见的篱笆,更是传统、记忆与亲情的象征,对桂芬而言,荆芭是丈夫的念想、家族的根,代表着“日子要结实”的生活哲学;对秀兰而言,荆芭从“阻碍”变成“纽带”,让她理解了母亲对传统的坚守,也象征着两代人情感的连接,荆芭的“编”与“修”,隐喻着对传统的守护与创新。

Q2:豫剧《拉荆芭》的创作灵感来源是什么?

A2:该剧取材于河南农村的真实生活故事,编剧在走访中发现,许多老人守着老屋不愿搬,并非因为固执,而是老屋里藏着他们一生的记忆——像荆芭院里的炊烟、编荆芭的声音、家人围坐的时光,创作团队希望通过“荆芭”这一具象事物,展现城市化进程中传统与现代的碰撞,以及亲情如何跨越代际差异,最终达成理解与传承。