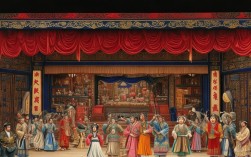

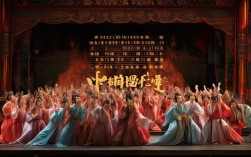

豫剧作为中原文化的璀璨明珠,以高亢激越的唱腔、质朴生动的表演,承载着河南儿女的精神密码。“红”不仅是豫剧舞台上的经典色彩,更象征着忠义、热情与吉祥,凝聚着剧种独特的审美追求与文化基因,而随着数字技术的发展,“豫剧红”通过mp4格式走进千家万户,让传统艺术在新时代焕发新生。

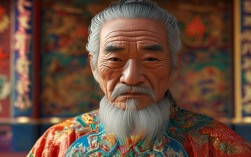

在豫剧的经典剧目中,“红”的意象贯穿始终,塑造了无数令人难忘的艺术形象,从脸谱艺术来看,红脸关公“面若重枣,丹凤眼,卧蚕眉”,成为忠义勇武的化身,在《古城会》《单刀会》等剧目中,通过“趟马”“亮相”等程式化表演,将关羽的豪迈与赤诚展现得淋漓尽致;而在女性角色中,“红”则代表着巾帼不让须眉的英气,如《穆桂英挂帅》里的穆桂英,身披红色战袍,在“辕门外三声炮如同雷震”的唱段中,将一位女元帅的担当与柔情融为一体;《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的经典唱段,花木兰女扮男装、替父从军,其红妆下的坚韧与家国情怀,同样以“红”为精神内核,这些角色与故事,共同构成了“豫剧红”的文化谱系,传递着中华民族的传统美德。

为了让观众更直观地感受“豫剧红”的魅力,以下列举几部经典剧目及其核心特点:

| 剧目名称 | 主要角色 | “红”的象征意义 | 经典唱段/片段 |

|---|---|---|---|

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 忠勇报国、巾帼担当 | “辕门外三声炮如同雷震” |

| 《七品芝麻官》 | 唐成 | 刚正不阿、为民请命 | “当官不为民做主,不如回家卖红薯” |

| 《花木兰》 | 花木兰 | 孝亲报国、坚韧不拔 | “刘大哥讲话理太偏” |

| 《三哭殿》 | 唐太宗、公主 | 家国情怀、父女情深 | “银灯照女儿两泪汪汪” |

这些剧目通过mp4格式的数字化呈现,突破了传统剧场的时空限制,过去,观众需亲临戏院或等待电视转播,如今只需通过手机、电脑等设备,即可随时点播高清版本的豫剧演出,mp4格式的优势在于其兼容性与传播性:经过技术修复的老剧目(如常香玉大师主演的《花木兰》)能以清晰画质重现,保留原汁原味的唱腔与表演细节;短视频平台上的豫剧片段(如“戏腔变装”“经典唱段翻唱”)通过mp4格式快速传播,吸引年轻群体关注,甚至引发二次创作热潮——有网友将豫剧唱段与流行音乐结合,或用戏腔演绎古诗词,让“豫剧红”以更时尚的姿态融入当代生活。

数字化的传播不仅扩大了豫剧的受众面,更推动了“豫剧红”的文化创新,一些豫院团推出“线上剧场”,通过mp4格式直播演出,观众可实时互动,弹幕留言、打赏支持,形成“云端观演”的新模式;学校也将mp4格式的豫剧片段纳入美育课程,通过《花木兰》的爱国情怀、《七品芝麻官》的正义精神,让学生在视听体验中感受传统文化的魅力,可以说,mp4如同一条“数字丝路”,让“豫剧红”从中原大地走向全国,甚至跨越国界,成为海外观众了解中国文化的窗口。

“豫剧红”的数字化传播也面临挑战:如何在保留传统精髓的同时避免过度娱乐化?如何平衡经典剧目与新兴内容的关系?这需要创作者坚守艺术初心,在mp4格式的呈现中注重文化内涵的传递,让“红”不仅是舞台上的色彩,更是观众心中的精神共鸣。

相关问答FAQs

Q1:豫剧中的“红”是否仅指角色脸谱的颜色?

A1:并非如此,豫剧中的“红”既是脸谱艺术的直观体现(如红脸关公),也象征着角色的精神内核——忠义、勇敢、热情等。“红”还体现在服饰(如穆桂英的红战袍)、舞台道具(如红色灯笼、战旗)等视觉元素中,共同营造出热烈、昂扬的戏剧氛围,传递积极向上的文化寓意。

Q2:普通观众如何选择优质的“豫剧红”mp4内容?

A2:可从三个方面入手:一是选择权威平台,如河南豫剧院官网、央视戏曲频道官方账号等发布的正版高清资源,确保内容质量;二是关注经典剧目版本,如常香玉、唐喜成等大师主演的代表作,或国家舞台艺术精品工程剧目;三是结合兴趣,若偏好传统唱腔可选“豫东调”“豫西调”经典唱段,若喜欢创新形式可尝试戏曲与流行元素结合的优质短视频,逐步感受“豫剧红”的魅力。