豫剧老公公是豫剧艺术中极具代表性的老年男性角色形象,多属于老生行当中的“文老生”或“红生”范畴,是戏曲舞台上的“长者符号”,承载着传统文化中“尊老敬贤”的伦理观念与家国情怀,这类角色以德高望重、忠厚正直或睿智深沉为典型特征,通过程式化的表演、苍劲的唱腔和鲜明的扮相,塑造出一个个深入人心的老年男性形象,成为豫剧艺术中不可或缺的重要文化符号。

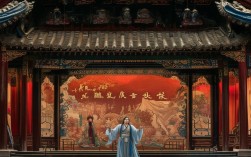

从行当归属来看,豫剧老公公属于生行中的老生,又称“须生”,因佩戴髯口(假胡须)而得名,根据年龄、身份和性格差异,老生又细分为“文老生”与“武老生”,老公公形象以前者为主,多表现为文人雅士、朝廷重臣或乡贤宿老,如《花木兰》中的花弧、《三哭殿》中的唐太宗、《卷席筒》中的张仓(部分版本)等,其扮相极具辨识度:头戴“员外巾”“相貂”或“黑罗帽”,身着蟒袍、官衣或褶子,髯口颜色随年龄变化——黑色象征中年沉稳,黪口(灰白)代表老年苍老,白髯则突出高龄与威严,面部化妆讲究“俊扮”,以红白为主色,勾勒出饱经风霜又不失端庄的气度,眼神中常蕴含着岁月沉淀的智慧与沧桑。

表演艺术上,豫剧老公公的塑造讲究“唱、念、做、舞”的融合,唱腔以豫剧“祥符调”“豫东调”为基础,多用“大本腔”或“二本腔”,嗓音要求苍劲有力、浑厚沉稳,通过“脑后音”“擞音”等技巧表现人物内心的激荡或深沉,如《三哭殿》中唐太宗“金牌召来银牌宣”的唱段,既展现帝王的威严,又流露出对亲情与国法的矛盾,念白则采用“中州韵”,吐字清晰、节奏舒缓,常辅以“捋髯”“甩袖”“捶胸”等身段动作,如《卷席筒》中苍叔被诬陷时的“顿足捶胸”,通过夸张的肢体语言强化人物的悲愤与无奈,老公公角色还注重“眼神戏”,通过“凝视”“眯眼”“瞟视”等细微表情,传递人物的思考、决断或慈爱,如《花木兰》中花弧得知女儿替军从军时,从震惊到欣慰的眼神转变,将一位父亲的复杂心理刻画得淋漓尽致。

在文化内涵层面,豫剧老公公形象是传统社会伦理与家国精神的集中体现,他们多作为“家族长者”出现,如《三娘教子》中的薛保,以忠厚仁义的形象诠释“父慈子孝”的家庭伦理;他们常以“忠臣”“贤士”的身份承载家国情怀,如《穆桂英挂帅》中的寇准,以老骥伏枥的壮志激励将士出征,这些角色通过“忠孝节义”的价值观传递,既满足了观众对“正义必胜”的期待,也塑造了中国人“老有所为”的精神偶像,成为连接传统与现代的文化纽带。

为更直观理解豫剧老公公的角色特征,以下通过表格梳理其常见类型及代表剧目:

| 角色类型 | 身份特征 | 代表剧目 | 经典形象与主题 |

|---|---|---|---|

| 忠臣义士 | 朝廷重臣、谋士 | 《三哭殿》《穆桂英挂帅》 | 唐太宗(明君决断)、寇准(老将忠心) |

| 慈父长辈 | 家族长者、乡贤 | 《花木兰》《卷席筒》 | 花弧(深明大义)、苍叔(善良质朴) |

| 贤达智者 | 隐士、高僧 | 《清风亭》《白蛇传》 | 张元秀(贫贱不移)、法海(固执守旧) |

豫剧老公公的艺术魅力,不仅在于其程式化的表演技巧,更在于其背后蕴含的文化温度,他们既是舞台上的“老者”,也是传统价值观的“讲述者”,通过一个个鲜活的故事,让观众在欣赏戏曲的同时,感受到中华民族“敬老尊贤”“家国同构”的文化基因,这种将艺术形式与文化内涵深度融合的创作理念,正是豫剧作为“中原大戏”生生不息的关键所在。

FAQs

豫剧老公公的髯口颜色有什么讲究?

髯口颜色是区分角色年龄与身份的重要标志,黑色髯口多用于50岁左右的“中年老者”,如《辕门斩子》中的赵光义,象征沉稳干练;黪口(灰白)代表60岁以上的普通老年,如《卷席筒》中的苍叔,凸显朴实苍老;白髯则用于70岁以上的高龄或德高望重者,如《三哭殿》中的唐太宗,强调威严与资历;红髯多用于忠义神灵,如《关公挑袍》中的关羽,象征赤胆忠心,髯口颜色的选择需与人物年龄、性格及剧情氛围高度统一。

豫剧老公公与京剧老生在表演上有何区别?

豫剧老公公(老生)与京剧老生虽同属老生行当,但表演风格差异显著,唱腔上,豫剧老生以“高亢激越”著称,多用“大本腔”,咬字更贴近中原方言,如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的唱段,质朴豪放;京剧老生则讲究“字正腔圆”,以“云遮月”的嗓音为主,如《空城计》中“我正在城楼观山景”,细腻婉转,身段方面,豫剧老生动作更“生活化”,如捋髯、甩袖幅度较大,带有乡土气息;京剧老生则强调“程式严谨”,如“捋髯”配合“髯口功”,动作规范且富有舞蹈性,豫剧老生更注重“以情带声”,情感表达更直接外放,京剧老生则追求“形神兼备”,内敛中见张力。