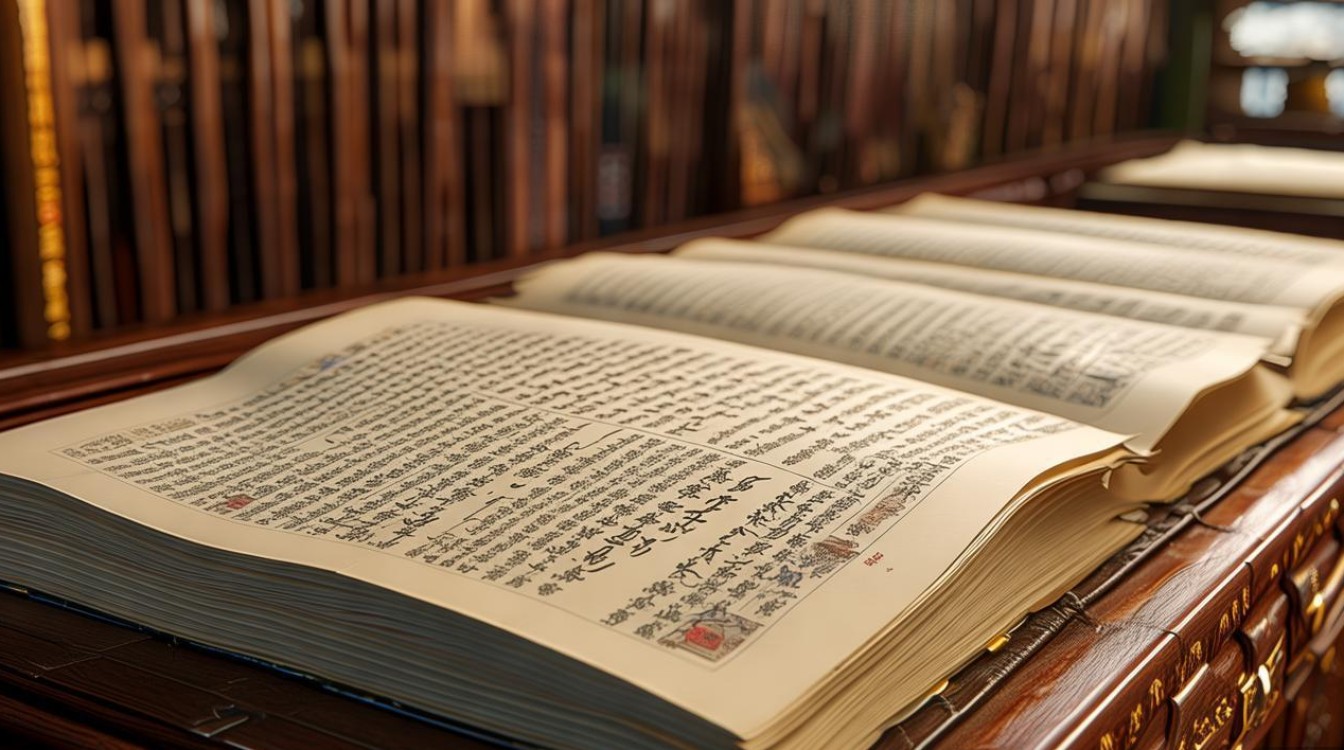

高文举全集戏曲唱本是中国传统戏曲宝库中的重要组成部分,以明代流传的“高文举与王玉英”故事为核心,在明清至民国年间广泛流传于北方及江南多个剧种,包括越剧、豫剧、秦腔、河北梆子等,通过唱词、念白与程式表演的结合,演绎了才子寒窗苦读、中状元后遭奸人陷害、夫妻历经磨难终团圆的经典叙事,既承载着传统伦理道德观念,也展现了戏曲艺术的独特魅力。

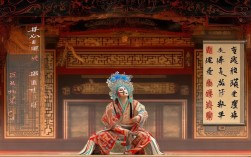

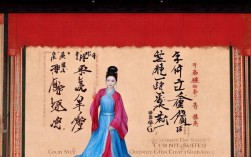

唱本的核心主题围绕“忠贞”与“正义”展开,高文举出身贫寒,与王玉英定婚后赴京赶考,得中状元却被丞相金荣强招为婿,王玉英寻夫至京,历经“投衙”“告状”等波折,最终揭露奸谋,夫妻团聚,故事中,“贫贱不移”的爱情观(王玉英拒改嫁、寻夫)与“善恶有报”的伦理观(金荣最终受到惩罚)相互交织,体现了传统戏曲“劝善惩恶”的社会功能,也折射出古代民众对“才子佳人”理想生活的向往,人物塑造上,高文举兼具“才”与“德”:寒窗苦读时展现“十年寒窗无人问”的坚韧,遭陷害时隐忍不发,其唱段如《高文举诉苦》中“一纸功名非容易,千辛万苦赴京师”,既抒发个人境遇,也暗含对科举制度的反思,王玉英则是传统女性“贤、慧、勇”的集中体现——她以“描容寄夫”表达思念,以“投衙告状”展现勇气,唱段《玉英描眉》中“描不尽眉间情,写不完纸上意”,通过细腻的唱词刻画其忠贞与智慧,反面角色金荣则脸谱化突出“奸”与“恶”,其唱词多设计为阴险狠毒(如“害了高文举,我家世世代代享荣华”),形成正邪对立的戏剧冲突。

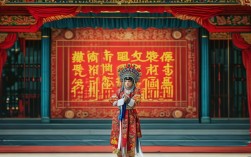

艺术特色上,高文举唱本将文学性与音乐性高度统一,文学层面,唱词融合古典诗词的雅致与民间口语的通俗,既有“月儿弯弯照九州”的比兴,也有“寒窑虽破能避雨”的直白,语言生动且富有节奏感;音乐层面,不同剧种结合自身声腔特点塑造人物,如越剧以“尺调”为主,唱腔婉转缠绵,适合表现王玉英的柔美;豫剧则用“梆子腔”,高亢激越,凸显高文举的愤懑与抗争,表演程式上,“投衙”中的“跪步”、“告状”中的“甩袖”等动作,配合唱词强化戏剧张力,形成“唱做结合”的舞台呈现。

代表剧目因地域剧种差异呈现多样化,以下为部分经典剧目概览:

| 剧目名称 | 主要流传剧种 | 主要情节 | 经典唱段示例 |

|---|---|---|---|

| 《高文举》 | 越剧、豫剧 | 高文举中状元被丞相强招,王玉英寻夫至京,金荣设计陷害,最终真相大白 | 高文举:“一纸功名非容易,千辛万苦赴京师”;王玉英:“描容寄夫情意重,不辞千里寻夫君” |

| 《王玉英投衙》 | 秦腔、河北梆子 | 王玉英至京后无法见到高文举,冒死闯衙击鼓,诉说冤情 | 王玉英:“投衙击鼓三声响,惊动堂上父母官”;衙役:“看她弱女子敢闯公堂,定有冤情在胸膛” |

| 《高文举祭塔》 | 川剧、湘剧 | 高文举平反后,与王玉英于雷峰塔前祭奠,感念过往磨难 | 高文举:“祭塔泪如雨,往事涌心头;夫妻多磨难,今朝终聚首” |

从文化价值看,高文举唱本既是伦理教化的载体,通过“忠贞爱情”“善恶有报”传递传统价值观;也是戏曲艺术的传承文本,其唱词结构、板式设计为后世创作提供范式;更是社会历史研究的“活化石”,唱本中对科举制度、古代女性地位、官场生态的描写,为研究明清社会生活提供了珍贵资料,至今,部分地区仍保留其舞台演出,成为连接古今的文化纽带。

相关问答FAQs

问题1:高文举戏曲唱本在不同剧种中有什么差异?

解答:高文举唱本在不同剧种中呈现差异化改编,主要体现在音乐风格与表演细节上,越剧版本侧重情感细腻,唱腔以“尺调”“四工调”为主,表演上多用“水袖”“台步”表现王玉英的柔美;豫剧版本则强化戏剧冲突,唱腔高亢激昂,如《高文举诉苦》采用“慢板转流水板”,配合“跺脚”“甩袖”等动作凸显悲愤;秦腔版本保留“老腔”苍劲特点,唱词中加入方言俚语(如“咋咋”“咧咧”),更具乡土气息,这些差异既体现了各剧种的艺术特色,也反映了地域文化对戏曲的塑造。

问题2:高文举故事中的“金平”角色有何象征意义?

解答:“金平”(或类似丞相角色)是高文举故事中的核心反派,其象征意义主要有三:一是代表封建权贵的腐朽与专横,通过强招女婿、陷害忠良等行为,揭露官场黑暗;二是作为传统戏曲“脸谱化”反面的典型,其“奸诈”“贪婪”的性格(如唱词中“权势在手便猖狂”)强化了正邪对立的戏剧冲突,引导观众“惩恶扬善”的价值判断;三是折射古代民众对权力阶层的批判,金平最终受到惩罚(如被革职、问罪),体现了民间“善恶有报”的朴素愿望,具有社会警示意义。