姜立冬是当代豫剧界备受瞩目的老生演员,他以扎实的唱念功底、深沉细腻的表演塑造了一系列深入人心的舞台形象,其中尤以豫剧《白帝城》中的刘备最为人称道,这部取材于《三国演义》“刘备托孤”经典桥段的传统剧目,在姜立冬的演绎下,不仅展现了豫剧艺术的独特魅力,更赋予了历史人物穿越时空的情感共鸣。

《白帝城》的故事背景设定在三国时期,刘备为替关羽、张飞报仇,兴兵伐吴,却遭夷陵之败,退守白帝城,病榻之上的刘备,面对蜀汉基业飘摇、幼子刘禅年幼的困境,在生命尽头召见诸葛亮,托以后事,全剧的核心冲突集中在“托孤”这一场景,刘备既要展现一代枭雄的壮志未酬,又要流露对故人的愧疚、对后主的担忧,以及与诸葛亮之间“君臣相得”的信任与不舍,这种复杂的人物情感,对演员的表演功力是极大的考验,而姜立冬通过多年的舞台锤炼,将刘备这一形象诠释得层次分明、感人至深。

在唱腔设计上,姜立冬充分运用了豫剧豫东调的激昂与豫西调的深沉,形成独特的声腔表达,剧中“叹兴亡”一段经典唱腔,他以“脑后音”起腔,高亢苍凉中带着悲怆,唱出“想当年长坂坡单骑救主,到如今白帝城一病恹恹”的往事追忆,旋律起伏间既有英雄昔日的豪迈,也有此刻的无奈,而在“托孤”时的“孤把社稷托付于你”唱段,他转用“慢板”,气口绵长,字字含情,尤其是“托付于你”四字,以颤抖的尾音传递出对诸葛亮的依赖与恳切,让台下观众无不为之动容,念白方面,他借鉴了京剧的“韵白”功底,结合豫剧的口语化表达,既保持了帝王身份的庄重,又让刘备的临终嘱托显得真挚恳切,避免了传统老生念白的刻板感。

在身段表演上,姜立冬突破了传统老生“端方肃穆”的程式化局限,通过细节动作展现人物内心,病榻上的刘备时常以手抚胸,配合轻微的咳嗽,既表现病痛折磨,又暗喻心中郁结;与诸葛亮对谈时,他时而握拳(不甘),时而松手(无奈),眼神从最初的愤怒、不甘,逐渐转为平和、释然,最后在诸葛亮“臣必竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死”的誓言中,老泪纵横,微微颔首,完成了从“枭雄”到“慈父”的身份转变,这种“以形传神、以情带声”的表演,让刘备的形象不再是史书中冰冷的文字,而是一个有血有肉、有情有义的立体人物。

为了更直观地展现姜立冬在《白帝城》中的艺术成就,以下是其核心表演元素的梳理:

| 表演维度 | 具体呈现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 豫东调与豫西调融合,脑后音、擞音的运用,慢板拖腔绵长 | 既展现帝王气度,又传递悲怆情感,形成“壮而不悲,悲而不伤”的演唱风格 |

| 念白 | 韵白与口语结合,节奏张弛有度,重点字句加重语气 | 突出临终嘱托的沉重感,强化君臣相知的信任感 |

| 身段 | 手抚胸、咳嗽、颤抖等细节动作,眼神从愤怒到平和的渐变 | 以外部动作展现内心挣扎,实现情感外化 |

| 情感层次 | 对蜀汉基业的忧虑、对诸葛亮的信任、对刘禅的嘱托、对人生的释然 | 多维度呈现人物复杂性,避免角色脸谱化 |

姜立冬对《白帝城》的演绎,不仅是对传统剧目的传承,更是对人物形象的再创造,他曾表示,刘备“托孤”时的复杂情感,核心是“责任”与“遗憾”——作为帝王,他遗憾未能完成兴复汉室的大业;作为父亲,他担忧幼子难以承继大统;作为朋友,他信任诸葛亮能辅佐后主,这种对人物心理的深度挖掘,让他的表演超越了“唱功好、身段稳”的技术层面,达到了“演人演心”的艺术境界。

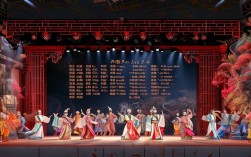

作为豫剧“常派”艺术的重要传承人,姜立冬在《白帝城》中融入了常香玉先生“声情并茂、雅俗共赏”的艺术理念,同时又结合当代观众的审美需求,在节奏、音乐、舞美等方面进行了适度创新,在传统锣鼓点中加入交响乐元素,增强唱段的感染力;通过灯光切割舞台,营造病榻的压抑氛围与回忆的时空交错感,这些探索让这部传统剧目在当代舞台上焕发出新的生机,也让更多年轻观众感受到豫剧艺术的魅力。

多年来,姜立冬携《白帝城》走遍大江南北,所到之处无不座无虚席,许多观众表示,看他的演出“仿佛看到了刘备从书中走了出来,那种临终的无奈与嘱托,让人忍不住落泪”,这种跨越年龄与地域的共鸣,正是艺术生命力的最好证明,姜立冬以自己对豫剧的热爱与执着,不仅塑造了一个经典的舞台形象,更让《白帝城》中蕴含的家国情怀、君臣道义、责任担当等传统文化精神,通过戏曲这一载体得以传承与弘扬。

相关问答FAQs

Q1:姜立冬在豫剧《白帝城》中,是如何通过唱腔变化表现刘备的情感转变的?

A1:姜立冬在剧中通过唱腔板式的转换与声音技巧的运用,精准呈现了刘备的情感轨迹,开篇“叹兴亡”唱段,他以高亢的豫东调“导板”起腔,展现英雄末路的苍凉;中段回忆往昔时,转用流畅的“二八板”,旋律明快中带着追忆;托孤核心唱段“孤把社稷托付于你”,则采用深沉的豫西调“慢板”,以气声、颤音等技巧表现虚弱与恳切,尾音渐弱时传递出对生命的释然,全剧唱腔从“激昂—悲愤—虚弱—平和”的渐变,与刘备“不甘—愧疚—信任—释怀”的心理变化高度契合,形成“唱中有情,情由声出”的艺术效果。

Q2:豫剧《白帝城》与其他剧种的“托孤”戏(如京剧《白帝城托孤》)相比,有哪些独特的艺术特色?

A2:豫剧《白帝城》在唱腔、念白及表演风格上具有鲜明的中原文化特色,与京剧的“西皮二黄”相比,豫剧唱腔更注重“口语化”与“乡土气”,如刘备的唱词中常加入“中”“哩”等方言词汇,贴近生活气息,拉近与观众的距离,在表演上,豫剧老生更强调“以情带形”,身段动作相对质朴,但情感表达更为外放,如姜立冬在“托孤”时的老泪纵横、颤抖的双手,将悲怆感直观传递给观众,豫剧的锣鼓点节奏明快,配合唱腔形成“紧拉慢唱”的独特韵律,增强了戏剧的张力与感染力,使其在表现历史悲剧时更具“接地气”的震撼力。