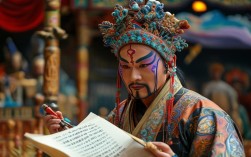

中国戏曲,作为中华优秀传统文化的瑰宝,历经千年传承,以其独特的艺术魅力承载着民族的精神密码与文化基因,在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中,中国戏曲不仅是文化自信的重要载体,更是凝聚民族精神、连接历史与未来的精神纽带,它以“唱念做打”的程式化表达,将家国情怀、道德教化、人文理想融入每一个唱段与身段,成为展现中国梦深厚文化底蕴与时代价值的重要窗口。

中国戏曲与中国梦的内在联系,首先体现在其对民族精神的赓续与弘扬上,从元杂剧的关汉卿、王实甫,到明清传奇的汤显祖、洪昇,再到近现代京剧的梅兰芳、程砚秋,戏曲始终是民族精神的“活化石”,经典剧目中,《赵氏孤儿》彰显的忠义不屈,《穆桂英挂帅》传递的家国担当,《牡丹亭》蕴含的生命追求,《红灯记》歌颂的革命信仰,无不与中国梦所倡导的“国家富强、民族振兴、人民幸福”深度契合,这些剧目通过艺术化的叙事,将“天下兴亡,匹夫有责”的爱国情怀、“自强不息,厚德载物”的民族精神、“精忠报国,视死如归”的英雄气概,代代相传,成为激励中华儿女砥砺前行的精神动力,正如习近平总书记强调的:“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”中国戏曲正是这一“精神命脉”的生动体现,它让民族精神在舞台上鲜活起来,成为凝聚人心、汇聚力量的文化旗帜。

在新时代背景下,中国戏曲的传承创新与中国梦的实践探索同频共振,随着文化自信的增强,戏曲艺术正以更开放的姿态拥抱时代,既坚守传统根脉,又注入时代活力。“戏曲进校园”“戏曲进乡村”等工程让古老艺术走近大众,年轻一代通过学唱京剧、越剧、黄梅戏,感受传统文化的魅力,增强了民族认同感;戏曲与现代科技的融合打破了时空限制,VR戏曲、线上直播、数字博物馆等新形式,让《锁麟囊》《梁山伯与祝英台》等经典剧目走进千家万户,甚至跨越国界,京剧电影《霸王别姬》运用4K、3D技术,将舞台艺术的写意之美与电影的视觉冲击力结合,在国际影展上引发热议,让世界看见中国戏曲的美学高度,新编历史剧与现代戏的创作层出不穷,如话剧《杜甫》用戏曲元素诠释文人风骨,豫剧《焦裕禄》以现实主义手法塑造公仆形象,这些作品既延续了戏曲“文以载道”的传统,又回应了时代命题,让中国梦的内涵在舞台上得到生动诠释。

中国戏曲的世界传播,更是中国梦“文化强国”目标的重要实践,作为东方艺术的代表,戏曲以独特的审美体系向世界讲述中国故事,昆曲被列入“人类非物质文化遗产代表作”,京剧梅派艺术被誉为“世界三大表演体系”之一,这些成就的背后,是戏曲艺术跨越语言与文化的感染力,近年来,中国戏曲团体频繁赴海外演出,《牡丹亭》在纽约林肯中心上演时,外国观众为“情不知所起,一往而深”的东方爱情哲学所打动;《杨门女将》的武打场面让世界惊叹于中国艺术的精气神,戏曲的海外传播,不仅增进了国际社会对中国文化的理解,更展现了中国作为文明大国的文化软实力,为构建人类命运共同体贡献了“中国智慧”与“中国方案”。

| 戏曲剧种 | 经典剧目 | 与中国梦的内涵呼应 |

|---|---|---|

| 京剧 | 《穆桂英挂帅》 | 巾帼担当与民族复兴的爱国情怀 |

| 昆曲 | 《牡丹亭》 | 生命追求与人文精神的理想境界 |

| 越剧 | 《梁祝》 | 纯真爱情与和谐社会的价值追求 |

| 豫剧 | 《花木兰》 | 忠孝两全与家国一体的责任意识 |

中国戏曲与中国梦的融合,本质上是一场文化基因的创造性转化与创新性发展,它让我们看到,传统文化并非尘封的古董,而是可以与时代同频共振的“活态文明”,当戏曲的唱腔在新时代的舞台上响起,当程式化的动作与现代科技碰撞,当古老的故事与当代观众的对话产生共鸣,我们不仅是在守护一份文化遗产,更是在为中国梦注入深厚而持久的文化力量,这份力量,将激励着中华儿女在实现民族复兴的征程上,以文化为帆,以精神为舵,驶向更加辉煌的未来。

FAQs

-

问:中国戏曲在当代年轻人中如何吸引更多观众?

答:通过“年轻化”创新表达,如将戏曲元素融入流行音乐、短视频、动漫等青年喜闻见的形式,开发“戏曲+国潮”文创产品;借助数字化技术打造沉浸式观演体验,如VR戏曲剧场、线上互动课堂,降低观赏门槛;鼓励年轻编剧、演员参与创作,推出反映青春成长、校园生活等新题材戏曲作品,让古老艺术贴近年轻人的生活语境。

-

问:传统戏曲如何平衡保护与创新的关系?

答:保护是创新的根基,需坚守戏曲的核心美学特质,如“写意性”“程式化”“虚拟性”,确保不偏离艺术本源;创新则需在题材、形式、传播上与时俱进,如新编历史剧需尊重史实又赋予现代视角,现代戏可融入交响乐、多媒体等丰富表现手段,传播上利用社交媒体扩大影响力,关键是在“守正”与“出新”间找到平衡点,让传统戏曲既有“老味道”,又有“新活力”。