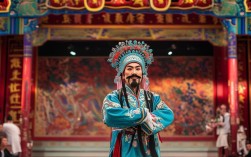

京剧作为中国国粹,其唱段凝聚着传统艺术的精髓,不同剧目中的经典唱段通过独特的唱腔、程式化的表演和深厚的文化内涵,展现出中华美学的独特魅力,在众多经典唱段中,“黄一道”虽非广为人知的剧目名称,但结合京剧传统剧目与唱段特征推测,可能指向某部以“忠义”或“智勇”为主题的老生唱段,或是特定流派(如马派、谭派)的代表作品,以下将以京剧传统唱段的艺术特征为切入点,结合典型剧目唱段分析其结构、唱腔与表演内涵,并探讨其文化价值。

剧目背景与角色塑造

京剧唱段往往依托具体剧目而生,角色的身份、性格与命运决定了唱段的情感基调和艺术表现,若以“黄一道”为线索,可关联传统剧目《空城计》《定军山》《铡美案》等老生戏中的经典唱段,以《空城计》为例,诸葛亮坐镇西城,兵力空虚却以空城计吓退司马懿,其核心唱段“我正在城楼观山景”堪称老生唱段的典范,此唱段中,诸葛亮作为智慧化身的角色,通过沉稳的唱腔与淡然的表演,将“空城计”的从容不迫展现得淋漓尽致,唱词“我正在城楼观山景,耳听得城外乱纷纷,旌旗招展空翻影,却原来是司马发来的兵”,既交代了剧情背景,又通过“观山景”的闲适与“乱纷纷”的紧张形成对比,凸显角色临危不乱的心理素质。

若“黄一道”指向《定军黄忠》中的唱段,老将黄忠“这一封书信来得巧”则以豪迈的唱腔塑造了老当益壮的英雄形象,唱段通过“黄忠不服老”的情节,结合老生唱腔中的“擞音”“炸音”,表现了黄忠的勇猛与自信,展现了京剧“以形传神”的表演理念。

唱腔艺术与板式特点

京剧唱腔以西皮、二黄为主要声腔,通过导板、原板、慢板、流水板等板式的变化,形成丰富的音乐层次,以“我正在城楼观山景”为例,其唱腔结构为“西皮慢板转原板”,慢板部分节奏舒缓,适合表现诸葛亮的沉稳思考;转原板后节奏略微加快,通过“耳听得”“却原来是”等唱词的拖腔与甩腔,将司马懿兵临城下的紧张感与诸葛亮的从容应对融为一体,老生唱腔讲究“脑后音”“云遮月”的发声技巧,此唱段中诸葛亮的声音需兼具苍劲与清亮,通过气口的控制(如“观山景”后的换气),体现角色的智慧与阅历。

若为黄忠唱段“这一封书信来得巧”,则多用“西皮流水板”,节奏明快,唱词简洁有力,如“头通鼓,战饭造;二通鼓,紧战袍;三通鼓,刀出鞘;四通鼓,把兵交”,通过排比句式与流水板的流畅节奏,展现黄忠的雷厉风行,老生唱腔中的“膛音”与“擞音”在此唱段中尤为重要,需通过胸腔共鸣与喉部的微颤,表现老将的豪迈气概。

表演技巧与情感表达

京剧唱段是“唱、念、做、打”的综合体现,表演技巧与情感表达相辅相成,以《空城计》为例,诸葛亮唱“我正在城楼观山景”时,需配合“抚髯”“远眺”等身段,眼神从平静到微凝,再到淡然,通过面部表情与肢体语言的细微变化,展现角色对局势的精准把控,城楼上抚琴的动作虽无声,但通过“虚拟表演”的程式化动作,与唱腔形成“无声胜有声”的艺术效果。

若为《铡美案》中包拯的“包龙图打坐在开封府”,则需突出净角(花脸)与老生的差异,包拯的唱腔以“二黄导板”起势,“导板如散板,却需有魂”,通过高亢的唱腔表现角色的刚正不阿;转“原板”后,唱词“奉皇命在陈州放粮转”需配合“撩袍端带”的台步,眼神坚定,展现出包拯的威严与担当,花脸唱腔讲究“膛音”“虎音”,通过鼻腔与胸腔的共鸣,塑造“黑脸包公”的铁面形象。

文化内涵与传承影响

京剧唱段不仅是艺术表演,更是中国传统文化的载体。《空城计》中诸葛亮的“空城计”体现了“虚实相生”的哲学思想,《定军山》黄忠的“不服老”彰显了“老当益壮”的积极精神,《铡美案》包拯的“铡美案”则传递了“法理人情”的价值观,这些唱段通过艺术化的表达,将儒家伦理、道家智慧与民间信仰融入其中,成为观众理解传统文化的重要窗口。

在传承方面,京剧唱段通过“口传心授”与“流派传承”得以延续,以马连良为代表的“马派”老生,在《空城计》中融入“潇洒飘逸”的表演风格,唱腔注重“抑扬顿挫”的节奏变化;而谭富英的“谭派”则以“酣畅淋漓”著称,唱腔中“脆亮”的音色更贴近角色气质,不同流派的演绎,使同一唱段呈现出多元的艺术魅力,推动了京剧艺术的创新发展。

唱段基本信息与艺术特征对比

为更直观展现京剧唱段的艺术差异,以下以三段经典老生唱段为例,从剧目、角色、声腔、板式及核心情感进行对比:

| 唱段名称 | 所属剧目 | 角色 | 行当 | 声腔 | 板式 | 核心情感 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 我正在城楼观山景 | 《空城计》 | 诸葛亮 | 老生 | 西皮 | 慢板转原板 | 从容不迫、智慧沉稳 |

| 这一封书信来得巧 | 《定军山》 | 黄忠 | 老生 | 西皮 | 流水板 | 豪迈自信、老当益壮 |

| 包龙图打坐在开封府 | 《铡美案》 | 包拯 | 老生 | 二黄 | 导板转原板 | 刚正不阿、威严正义 |

相关问答FAQs

Q1:京剧老生唱段中的“脑后音”发声技巧有何特点?如何训练?

A1:“脑后音”是老生唱腔的重要发声技巧,指声音通过头腔共鸣,从后脑勺向前传递,形成“苍劲、浑厚”的音色,适合表现正直、沉稳的中老年男性角色(如诸葛亮、包拯),其特点是发声时喉部放松,软腭上提,气息下沉,使声音“立”起来,避免“挤”“卡”现象,训练方法包括:① 腹式呼吸练习,增强气息控制力;② “哼鸣”练习,感受头腔共鸣;③ 模仿老生名家(如马连良、谭富英)的唱段,体会“脑后音”的运用;④ 结合念白训练,如“引子”或“定场诗”,逐步掌握发声要领。

Q2:为什么京剧传统唱段(如“黄一道”类唱段)历经百年仍受观众喜爱?

A2:京剧传统唱段之所以经久不衰,主要源于三方面:① 艺术性与文学性的统一,唱词多出自古典文学(如《三国演义》《杨家将》),语言精炼、意境深远,如“我正在城楼观山景”既有画面感,又蕴含哲理;② 程式化表演的审美价值,通过“唱、念、做、打”的程式化组合,形成“虚实相生”的舞台美学,给观众留下想象空间;③ 文化认同的情感共鸣,传统唱段传递的忠义、智慧、正义等价值观,与中华民族的文化心理高度契合,引发观众的情感共鸣,京剧流派的传承与创新(如现代京剧对传统唱段的改编),也使其适应了不同时代的审美需求,保持了艺术生命力。