在八百里秦川的腹地,渭水汤汤穿过关中平原,两岸的黄土层厚实而深沉,孕育了中国最古老的农耕文明之一,这片被称为“八百里秦川”的土地,不仅承载着周秦汉唐的盛世记忆,更孕育出一种与这片土地血脉相连的艺术形式——秦腔,当现代化的车轮碾过乡土中国的每一个角落,当短视频和流行文化占据年轻人的视野,八百里秦川上的戏曲,尤其是秦腔,正以一种“最后的坚守”姿态,在时代浪潮中艰难存续,它不是博物馆里被玻璃罩住的标本,而是活在乡民呼吸里的文化基因,是黄土塬上吹来的带着泥土味的乡愁。

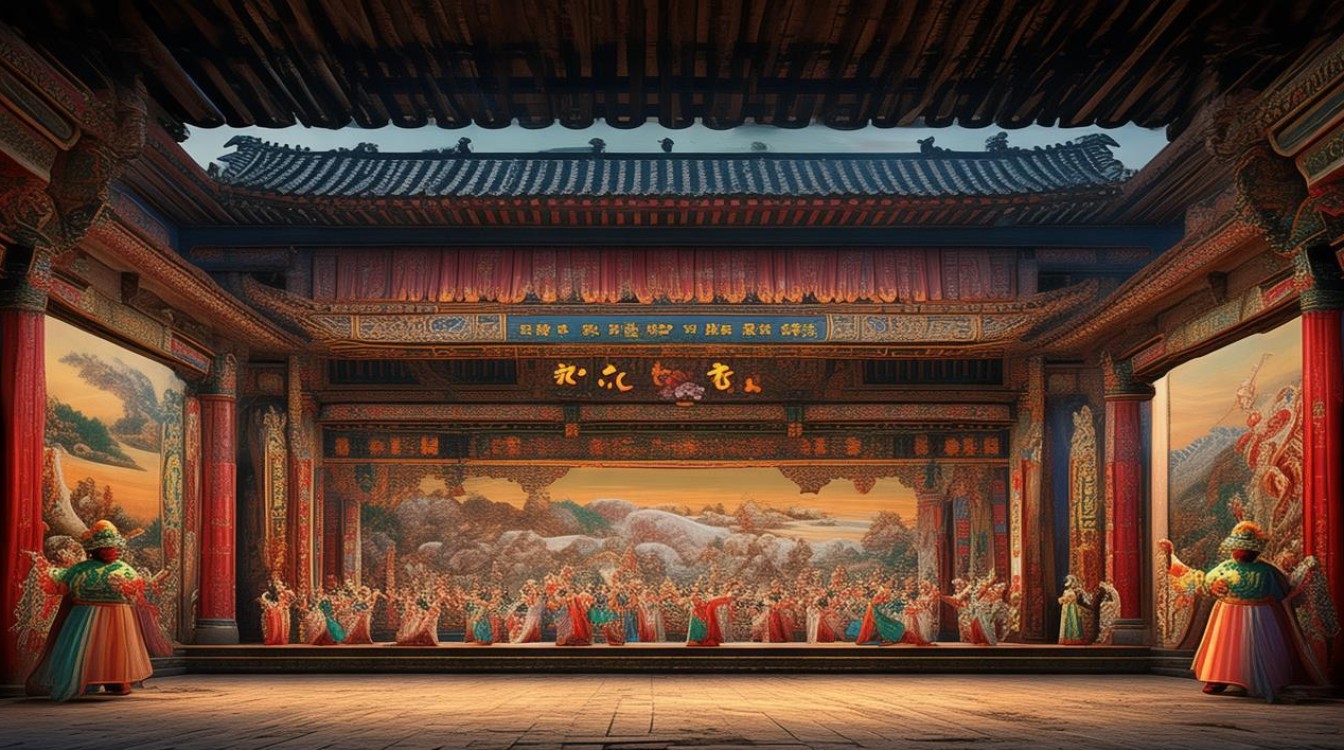

八百里秦川的戏曲,从来不是孤立的艺术存在,在农耕文明的语境下,它与岁时节令、婚丧嫁娶、祭祀庆典深度绑定,春耕时,村民会在土地庙前唱“春戏”,祈求风调雨顺;秋收后,要唱“秋戏”酬谢神灵;谁家娶媳妇,必请戏班子唱“三天三夜”的“大戏”助兴;老人寿诞,也要唱“寿戏”图个吉祥,过去的戏台,往往就搭在村口的晒谷场或古庙前,台是用几根原木和青砖临时搭就的,台两侧的红灯笼在夜风中摇曳,台下的板凳、草席、马扎挤得水泄不通,老人们摇着蒲扇,孩子们在人缝里钻来钻去,小贩们提着茶水、糖葫芦在人群中穿梭,锣鼓声一响,整个村庄都沸腾了,秦腔的唱腔高亢激越,如黄河奔腾,如黄土崩裂,演员们勾着红脸、黑脸、白脸,踩着厚底靴,甩着长长的水袖,每一个动作都带着泥土的厚重感,这种“戏比天大”的仪式感,让戏曲成为乡土社会的“活教材”,忠孝节义、善恶报应的故事,通过戏台上的唱念做打,刻进了每一个村民的骨子里。

当城市化进程以不可阻挡之势推进,八百里秦川的乡村格局发生了剧变,年轻人涌入城市,留在村里的多是老人和孩子,曾经人声鼎沸的晒谷场变得冷清,古庙的戏台也长满了荒草,庙会简化了,婚丧嫁娶不再请戏班子,而是放电影、请 DJ,过去“无戏不欢”的村庄,如今连“戏”这个词都成了老一辈的记忆,更严峻的是,娱乐方式的多元化让戏曲失去了对年轻一代的吸引力,短视频的碎片化娱乐、流行音乐的时尚感,显然比“咿咿呀呀”的秦腔更能抓住年轻人的耳朵,传承了数百年的秦腔,突然面临“人走戏散”的危机——老艺人逐渐离世,年轻演员青黄不接,观众群体老龄化,甚至连唱戏的场地都在消失,这种困境,并非秦腔独有,而是中国传统戏曲在现代化浪潮中的共同缩影,但在八百里秦川这片土地上,这种“最后的坚守”显得尤为悲壮。

尽管如此,依然有人在为戏曲的存续默默努力,在陕西的乡村,仍有一些白发苍苍的老艺人,组织着“村自乐班”,农闲时凑在一起吹拉弹唱,不为赚钱,只为“不让这老祖宗的东西断了根”,他们没有专业的戏服,就用床单染一染;没有正规的戏台,就在村口的老槐树下搭个台子;观众不多,就对着几个老伙计唱,唱到激动处,老艺人会抹一把眼泪:“这戏啊,再没人听就真没了。”政府和文化机构也在行动,秦腔被列入国家级非物质文化遗产名录,建立了传习所,资助年轻演员学习,甚至在部分中小学开设戏曲兴趣班,一些年轻传承人开始尝试创新,他们用抖音直播唱秦腔,把传统剧目改编成适合年轻人观看的短剧,甚至在秦腔中加入摇滚元素、灯光舞美,试图让这门古老艺术与现代审美接轨,在西安易俗社,这个有着百年历史的秦腔剧社,年轻演员们每天坚持练功、吊嗓子,他们相信,“只要还有一个观众愿意听,秦腔就不会死”。

为了更直观地展现八百里秦川戏曲的生态变迁,我们可以通过一个对比表格来看传统与现代的差异:

| 维度 | 传统戏曲生态 | 现代戏曲生态 |

|---|---|---|

| 演出场所 | 村口戏台、古庙晒谷场、临时搭台 | 剧院、文化广场、线上直播间、非遗传习所 |

| 受众群体 | 全体村民(老中青少)、流动商贩、周边乡民 | 中老年人为主、少量文化研究者、年轻兴趣者 |

| 传承方式 | 师徒制口传心授、家族传承、村社集体传承 | 院校专业教育、非遗项目传承、数字化记录 |

| 功能定位 | 祭祀仪式、娱乐教化、社区凝聚 | 文化保护、旅游表演、艺术研究、审美体验 |

| 创新方向 | 即兴发挥、融入地方习俗、剧目口耳相传 | 融合现代科技、改编经典剧目、跨媒介传播 |

这种变迁背后,是乡土中国向现代中国的转型,是农耕文明与工业文明的碰撞,八百里最后的戏曲,不仅是秦腔这一剧种的存续问题,更关乎我们如何守护文化的根脉,当我们在博物馆里欣赏青铜器、在教科书里诵读唐诗宋词时,是否也应该关注那些活在当下、与普通人生活息息相关的“活态文化”?戏曲不是化石,它的生命力在于与时代的互动——既保留传统的魂,又接纳新的形,或许,未来的秦腔不会是过去的样子,但它会以新的方式,继续在八百里秦川上回响,继续讲述着这片土地的故事。

相关问答FAQs

问:为什么说秦腔是“八百里秦川最后的戏曲”?它与其他戏曲相比有哪些独特性?

答:秦腔被称为“八百里秦川最后的戏曲”,主要是因为它与关中农耕文明的深度绑定使其在现代化冲击下首当其冲,且生存状态最为艰难,独特性体现在三个方面:一是唱腔高亢激越,被称为“吼秦腔”,其发声方式源于关中人民在黄土高原劳作时的呐喊,具有极强的地域辨识度;二是表演风格粗犷豪放,动作幅度大,如“甩袖”“跺脚”等,都带有黄土文化的厚重感;三是功能性与生活化程度极高,过去是乡村社会仪式的核心,与婚丧嫁娶、祭祀节庆密不可分,而其他戏曲(如京剧、越剧)更多向艺术表演专业化发展,较早脱离了原生乡土环境,因此秦腔的“乡土坚守”更具代表性。

问:普通人可以为保护“八百里最后的戏曲”做些什么?是否有实际可行的参与方式?

答:普通人可以通过多种方式参与保护:一是“关注与传播”,比如观看秦腔演出(即使是在线直播)、关注非遗传承人账号,将喜欢的戏曲片段分享到社交平台,让更多人了解;二是“支持与参与”,例如购买非遗传承人制作的戏曲文创产品、参加当地文化部门组织的戏曲体验活动,或带孩子参与校园戏曲社团,从小培养兴趣;三是“鼓励与创新”,对年轻传承人的改编尝试保持开放态度,比如接受“秦腔+摇滚”“秦腔动画”等新形式,为传统艺术注入现代活力,这些看似微小的行动,都能汇聚成保护戏曲文化的力量,让“最后的戏曲”不再孤单。