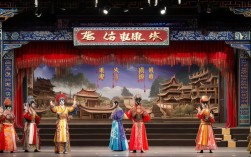

豫剧《小寡妇上坟》是传统豫剧中的经典折子戏,属于豫剧“悲旦戏”的代表剧目之一,以其贴近生活的剧情、细腻的情感表达和浓郁的乡土气息,深受观众喜爱,该剧以农村年轻寡妇的悲苦生活为切入点,通过“上坟”这一核心事件,展现封建礼教下女性的命运挣扎与人性光辉,上集作为故事的开端,主要聚焦于主人公内心的孤独、对亡夫的思念以及面对现实困境时的坚韧,为后续情节的情感爆发埋下伏笔。

剧目背景与核心主题

故事发生在古代中原农村,主人公是一位年轻守寡的女子(传统版本中多称“柳迎春”或无名“李氏”),丈夫早逝后,她独自侍奉公婆、抚养幼子(或无子,仅与公婆相依为命),在封建礼教的束缚与生活的重压下艰难求生。“上坟”本是民间寻常的祭祀习俗,但对这位小寡妇而言,却成为她唯一能与亡夫“对话”、释放内心悲苦的出口,上集并未直接展现上坟场景,而是通过她准备祭品、回忆过往、邻里互动等情节,层层铺垫其内心的孤独、哀思与对现实的无奈,核心主题聚焦于“苦难中的坚守”与“沉默的反抗”——她不反抗礼教,却以“不忘亡夫”的执着,守住了一份人性的尊严。

主要人物与性格刻画

主人公(小寡妇):年纪约二十岁上下,面容清秀却难掩憔悴,性格温婉隐忍,外柔内刚,丈夫去世后,她将所有情感压抑心底,表面上顺从公婆、隐忍邻里议论,内心却始终对亡夫怀有深挚情感,上集中,她的行动处处体现矛盾:整理亡夫旧衣时手抖着停顿,听到孩童嬉戏时偷偷抹泪,面对邻里的关心强颜欢笑,这些细节将一个被苦难磨却却仍未失温情的女性形象刻画得入木三分。

配角(如张大娘):作为热心肠的邻居,她的存在既是主人公的慰藉,也是现实的折射,她送来一碗小米、一句“别苦了自己了”,看似简单的关怀,却反衬出村人对小寡妇的复杂态度——既有同情,也有封建观念下的“避讳”,她的台词如“女人啊,这辈子就是熬”,道出了古代女性的普遍宿命,深化了剧目的悲剧色彩。

上集情节梳理

上集以“清晨”为开端,镜头从小寡妇简陋的土屋展开:她独自坐在炕沿,抚摸着亡夫留下的旧棉袄(或烟袋),眼中含泪却强忍不掉,窗外鸡鸣声起,她起身忙活,生火、煮粥、喂鸡,动作麻利却透着疲惫,准备祭品时,她发现家中仅剩的半袋白面被公婆换了粗粮,犹豫再三,最终决定去邻居家借半斤白面做馒头——这是她亡夫生前最爱吃的。

借粮途中,她遇到张大娘,对方看出她的愁容,塞给她一把小米,劝她“人死不能复生,活着的人还得往前过”,小寡妇低头应着,转身时眼泪终于落下,回到家中,她和面、揉面,蒸馒头时蒸汽模糊了她的视线,恍惚间仿佛看到亡夫在灶台边帮她拉风箱,她伸手去抓,却只抓到一片虚空。

傍晚,公婆归来,见她蒸了白面馒头,脸色沉下来,质问她“是不是浪费粮食”,她连忙跪下解释“是给……给孩子他爹准备的”,公婆沉默片刻,终究没再说什么,夜幕降临,她将馒头、纸钱、香烛收进篮子,坐在炕上望着窗外的月亮,轻声说:“他爹,明天我去看你……”上集在这样压抑又充满期待的气氛中结束,为第二天的“上坟”积蓄了所有情感张力。

艺术特色与文化内涵

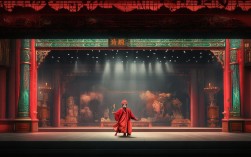

作为豫剧传统戏,《小寡妇上坟上集》的艺术特色鲜明:唱腔上以豫西调为主,旋律低回婉转,如“小寡妇房中泪纷纷”等唱段,拖腔悠长,节奏缓慢,通过“哭腔”“甩腔”等技巧,将主人公的哀思层层递进地展现;表演上注重“以形传神”,演员的眼神、手势、身段都服务于情感表达,如抚摸旧衣时的颤抖、蒸馒头时的出神,都无需台词便能传递内心的悲苦;语言则充满河南乡土气息,多用“俺”“恁”“中”等方言俚语,生活化的对话让人物形象更加真实可感。

文化内涵上,剧目不仅展现了封建社会对女性的压迫(如“寡妇门前是非多”的世俗偏见、公婆的权威),更通过小寡妇“不忘亡夫”的行为,肯定了底层女性对情感的坚守,她的“上坟”不仅是对逝者的祭奠,更是对自我身份的确认——她不是“某人的寡妇”,而是“她自己”,这份无声的反抗,让悲剧中透出一丝人性的光辉。

上集核心情感与表现手法表

| 情感类型 | 具体表现场景 | 艺术手法 |

|---|---|---|

| 孤独 | 独坐炕沿抚摸旧衣、窗外听见孩童嬉戏转身 | 静态造型、对比(他人热闹与她孤寂) |

| 哀思 | 蒸馒头时恍惚看到亡夫、夜望月亮轻声自语 | 幻觉穿插、内心独白(无声胜有声) |

| 坚韧 | 借粮时强颜欢笑、面对公婆质问下跪解释 | 矛盾动作、细节刻画(手抖、低头) |

相关问答FAQs

问:《小寡妇上坟》的下集剧情会如何发展?

答:下集将直接展现“上坟”的核心场景,小寡妇背着祭品来到丈夫坟前,摆上馒头、点燃香烛,边哭边诉说一年来的艰辛:公婆的苛刻、邻里的议论、对孩子的担忧……唱腔会转为更激烈的“哭迷子”,情感达到高潮,可能穿插族人阻拦(如劝她改嫁)或突发暴雨等情节,最终她晕倒在坟前,被张大娘救回,留下“活着只为守着这份念想”的台词,强化悲剧主题。

问:豫剧中“小寡妇”形象为何能成为经典?

答:这一形象的经典性在于其“真实性”与“共鸣性”,她贴近古代农村女性的普遍生存状态,其苦难(守寡、贫困、世俗压力)是封建礼教下女性的缩影,易引发观众共情;她的性格并非单一“悲情”,而是隐忍中带着坚韧、哀思中藏着坚守,这种复杂性让人物立体丰满;“上坟”这一情节具有强烈的仪式感,通过祭奠亡夫,既展现了对逝者的情感,也折射出对生者的抗争,豫剧悲切婉转的唱腔与表演,恰好将这种情感张力最大化,成为豫剧“悲旦戏”的标志性符号。