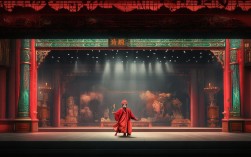

河南豫剧作为中原文化的瑰宝,以高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和贴近生活的题材,深受广大观众喜爱,在众多经典剧目中,《乌盆记》以其曲折离奇的剧情、鲜明的人物塑造和深刻的思想内涵,成为豫剧公案戏中的代表性作品,数百年来久演不衰,不仅展现了传统戏曲的艺术魅力,更折射出中原地区民众对正义与善恶的朴素认知。

《乌盆记》的故事源于古典小说《三侠五义》,经过豫剧艺人的不断加工改编,逐渐形成了独具地方特色的舞台版本,剧情围绕北宋年间的一桩冤案展开:商人刘世昌外出经商,归途中借宿友人赵大家中,赵见刘携带金银财宝,顿起杀心,将其杀害后尸身烧制成乌盆,恰巧窑户张别古路过,赵以低价将乌盆卖给他,刘世昌的冤魂附于乌盆之中,随张别古回家,夜半乌盆显灵,哭诉冤情,张别古心生怜悯,携乌盆前往开封府告状,包拯在审理此案时,乌盆当堂鸣冤,最终包拯设计诱使赵大认罪,真相大白,刘世昌沉冤得雪,赵大受到严惩。

剧中人物形象鲜明,各具特色,刘世昌作为被害者,其冤魂从最初的隐忍痛苦到最终的控诉申冤,情感层次丰富,演员需通过细腻的唱腔和身段,表现其含冤莫屈的悲愤与对正义的渴望,包拯则是传统清官的典型代表,他刚正不阿、智慧过人,在审案过程中既有人性的温度,又有法律的威严,其“不畏权贵、明镜高悬”的形象深入人心,反派赵大则贪婪狠毒,其作恶多端到最终伏法的结局,体现了“善有善报,恶有恶报”的传统伦理观念,窑户张别古作为普通民众,他善良正直、敢于为弱者出头,代表了民间底层百姓的正义感,其“携乌盆告状”的行为,既是推动剧情的关键,也彰显了小人物在伸张正义中的重要作用。

作为豫剧的经典剧目,《乌盆记》在艺术表现上充分体现了豫剧“唱、念、做、打”的综合性特点,其表演形式、音乐唱腔和舞台美术均具有鲜明的地域风格和剧种特色。

| 类别 | 具体特点 | 《乌盆记》中的体现 |

|---|---|---|

| 表演形式 | 注重“做功”与“念白”,身段动作夸张写意,贴近生活又富有表现力;念白以中原官话为基础,通俗易懂。 | 刘世昌鬼魂出场时的“僵尸”“甩发”等身段,表现其冤魂的痛苦与挣扎;张别古与乌盆对话时的“颤手”“跺脚”,体现其惊恐与怜悯;包拯升堂时的“蹉步”“亮相”,凸显其威严。 |

| 音乐唱腔 | 以豫东调、豫西调为主,豫东调高亢明快,豫西调深沉悲凉;板式丰富,包括[慢板]、[二八板]、[流水板]等,可根据剧情调整节奏。 | 刘世昌诉冤时多用[慢板],唱腔低回婉转,如“未开言来珠泪落,叫声青天大老爷”,表现其悲愤;包拯断案时以[二八板]为主,节奏稳健,体现其沉稳;赵大认罪时用[流水板],急促的节奏表现其慌乱与绝望。 |

| 舞台美术 | 服装道具简洁实用,布景虚实结合;灯光音效用以烘托氛围,增强戏剧感染力。 | 乌盆道具采用黑陶烧制,表面刻有简单纹路,通过灯光照射显出阴森感;刘世昌鬼魂出场时,灯光变暗,配以低沉的锣鼓声,营造恐怖氛围;公堂场景用桌椅、屏风等简单道具,突出“明镜高悬”的庄重。 |

在表演中,演员尤其注重“情”的表达,如刘世昌的“冤情”、包拯的“民情”、张别古的“善情”,通过眼神、手势、唱腔的细微变化,将人物内心的情感外化,使观众产生强烈共鸣,豫剧语言的地域特色也体现在剧中,人物对话多用河南方言词汇,如中、恁、咋等,既贴近生活,又增强了剧作的乡土气息。

《乌盆记》不仅仅是一个简单的公案故事,更承载着丰富的文化内涵,它体现了传统社会的“天人感应”观念,乌盆作为“无生命之物”因冤魂而显灵,反映了民众对“正义必会彰显”的朴素信仰,认为天道有眼,善恶终有报,剧中包拯的形象集中体现了中原文化中的“清官崇拜”,民众渴望通过“清官”这一符号实现司法公正,寄托了对社会公平正义的向往,张别古这一小人物的角色塑造,彰显了民间百姓的道德自觉,即使在强权面前,普通民众也能凭借良知与勇气维护正义,这种“以民为本”的思想,与中原文化中重视伦理、崇尚道统的传统一脉相承。

自诞生以来,《乌盆记》便成为豫剧舞台上的常演剧目,深受城乡观众喜爱,在民间演出中,它不仅是娱乐形式,更起到了道德教化的作用,通过善恶有报的故事警示世人“莫作恶,恶有恶报”,新中国成立后,该剧经过整理改编,剔除封建迷信色彩,强化了法治意识,使其在新时代仍具有现实意义,许多豫剧表演艺术家,如常香玉、唐喜成等,都曾演绎过《乌盆记》,他们以精湛的技艺塑造了经典角色,推动了剧目的传播与传承。《乌盆记》不仅活跃在戏曲舞台上,还被改编成影视剧、动漫等形式,通过多元媒介走进大众视野,让更多人了解豫剧文化的魅力。

FAQs

-

问:《乌盆记》与其他传统公案戏相比,有哪些独特之处?

答:与其他公案戏如《秦香莲》《十五贯》相比,《乌盆记》的独特性在于“物证显灵”的奇幻设定,它通过“乌盆”这一日常物品承载冤魂,将现实案件与超自然现象结合,既增强了故事的戏剧张力,又巧妙地推动了情节发展(如乌盆哭诉、当堂鸣冤),剧中对“小人物”张别古的刻画更为突出,他作为普通窑户,敢于为冤魂奔走,体现了民间力量在伸张正义中的重要作用,这使得《乌盆记》在“清官断案”的主线外,增添了“民本思想”的深度,更具中原文化的烟火气。

-

问:豫剧《乌盆记》的表演中,演员在塑造刘世昌鬼魂形象时有哪些独特的技巧?

答:演员塑造刘世昌鬼魂形象时,主要运用了豫剧“神形兼备”的表演技巧,在“形”的方面,通过“僵尸功”(突然僵直)、“甩发功”(快速甩动发髻表现痛苦)、“跪步”(跪地行走时的颤抖步态)等身段动作,表现冤魂的飘忽不定与痛苦挣扎;在“神”的方面,眼神是关键,需用“瞪眼”“凝视”等眼神,配合低沉的唱腔(如[苦中悲]),传达其含冤的悲愤与对真相的渴望,演员还需控制声音的“气声”与“颤音”,使唱腔既似人声又带鬼气,营造出“似真似幻”的艺术效果,让观众在同情冤魂的同时,感受到强烈的戏剧冲突。