在河南戏曲的璀璨星河中,“孤男寡女全场”始终是触动观众心弦的经典主题,它以最朴素的世俗情感为内核,将中原大地上普通人的悲欢离合、爱恨嗔痴,通过唱、念、做、打的精妙融合,铺陈成一场荡气回肠的生命交响,无论是豫剧的高亢激昂、曲剧的婉转缠绵,还是越调的质朴深沉,都以“孤男寡女”为镜,映照出人性的复杂与光辉,也勾勒出河南戏曲扎根民间、关照现实的独特品格。

剧情铺陈:苦难底色上的情感生长

河南戏曲中的“孤男寡女”故事,多植根于封建社会的底层土壤,天灾、人祸、贫苦、压迫是常见的叙事起点,以豫剧经典《秦香莲》为例,陈世美中状元后抛妻弃子,秦香莲携子上京寻夫,却遭遇负心绝情——这是“孤男寡女”因阶级异化导致的悲剧;而曲剧《陈三两爬堂》中,妓女陈三两资助穷书生李九龄读书,后者金榜题名后却要断案审她,最终在陈三两的质问下幡然醒悟——这则是“孤寡”身份与道德良知的激烈碰撞。

此类剧情的“全场”演绎,往往遵循“苦难—相遇—波折—团圆(或分离)”的线性结构,却在细节处充满张力,花木兰》中,女扮男装的花木兰替父从军,与战友们“万里赴戎机,关山度若飞”,十二年的军旅生涯中,她既要隐藏女儿身,又要面对生死考验,这种“孤”(身份的孤独)与“勇”(家国的担当)的交织,让“孤男寡女”的叙事突破了个人情爱的范畴,升华为对民族精神的礼赞,而《穆桂英挂帅》中,年过五旬的穆桂英因朝廷昏庸、佞臣当道,心灰意冷隐居,后在佘太君的劝说下挂帅出征,与杨宗保(若设定为重逢背景)的“寡妇再遇”,则展现出“孤”中见“志”的豪迈,将女性的坚韧与家国情怀融为一体。

值得注意的是,河南戏曲的“孤男寡女”从不刻意渲染悲情,而是在苦难中注入温情,比如豫剧《朝阳沟》中,银环与拴柱的爱情虽无“孤男寡女”的极端苦难,但银环从城市下乡到农村的不适应、与拴柱因观念差异产生的矛盾,以及最终扎根乡村的选择,同样带有“孤”(脱离熟悉环境)的底色,却以轻喜剧的方式展现了普通青年在时代浪潮中的情感选择与成长,让“全场”充满了生活气息与希望感。

人物塑造:在“孤”与“寡”中见人性光辉

河南戏曲的“孤男寡女”形象,绝非简单的符号化设定,而是有着血有肉、有棱有角的“这一个”,他们或因命运坎坷而“孤”,或因世俗偏见而“寡”,却始终在逆境中坚守着人性的底线与情感的纯粹。

“孤男”的担当与挣扎:以《卷席筒》中的苍娃为例,他身世飘零,被嫂娘虐待,却因替嫂顶罪被判死刑,在公堂上,他唱道“清清河水蓝蓝天,小苍娃坐监在河南”,唱腔中既有对命运不公的控诉,又有对嫂娘的宽容与对弟弟的庇护,这种“孤”中的“义”,让人物形象瞬间立体——他不是完美的英雄,却是一个有温度、有担当的普通人,而《七品芝麻官》中的唐成,虽是小官,却因不畏权势、为民请命而“孤”立无援,那句“当官不为民做主,不如回家种红薯”的怒吼,既是“孤男”的呐喊,也是河南戏曲对正义的坚守。

“寡女”的坚韧与深情:秦香莲的“寡”,是失去丈夫后的孤苦无依,更是面对负心人时的刚烈不屈,她怀抱儿女,在风雪中跋涉,唱“他夫妻不把良心变,反把我母子赶出辕门前”,字字泣血,却始终不放弃为孩子讨公道;陈三两的“寡”,是身为妓女的卑微身份,却因资助李九龄读书、拒绝知府逼婚而显露出人格的高贵,她唱“我本是个良家女,落风尘实非我心愿”,将个人命运与道德操守紧密结合,让“寡”中见“洁”。

“孤男寡女”的互动张力:当“孤”与“寡”相遇,情感的碰撞往往最动人。《秦香莲》中,陈世美的冷漠与秦香莲的悲愤形成强烈对比,一个“锦衣玉食”,一个“破衣烂衫”,舞台上的视觉与情感张力,将封建阶级的冷酷暴露无遗;而《朝阳沟》中,拴柱对银环的憨厚体贴、银环对农村生活的逐渐适应,则以生活化的对话与唱腔(如“清凌凌的水来蓝莹莹的天”),展现了“孤男寡女”在平凡生活中的相互扶持,让情感在细水长流中升温。

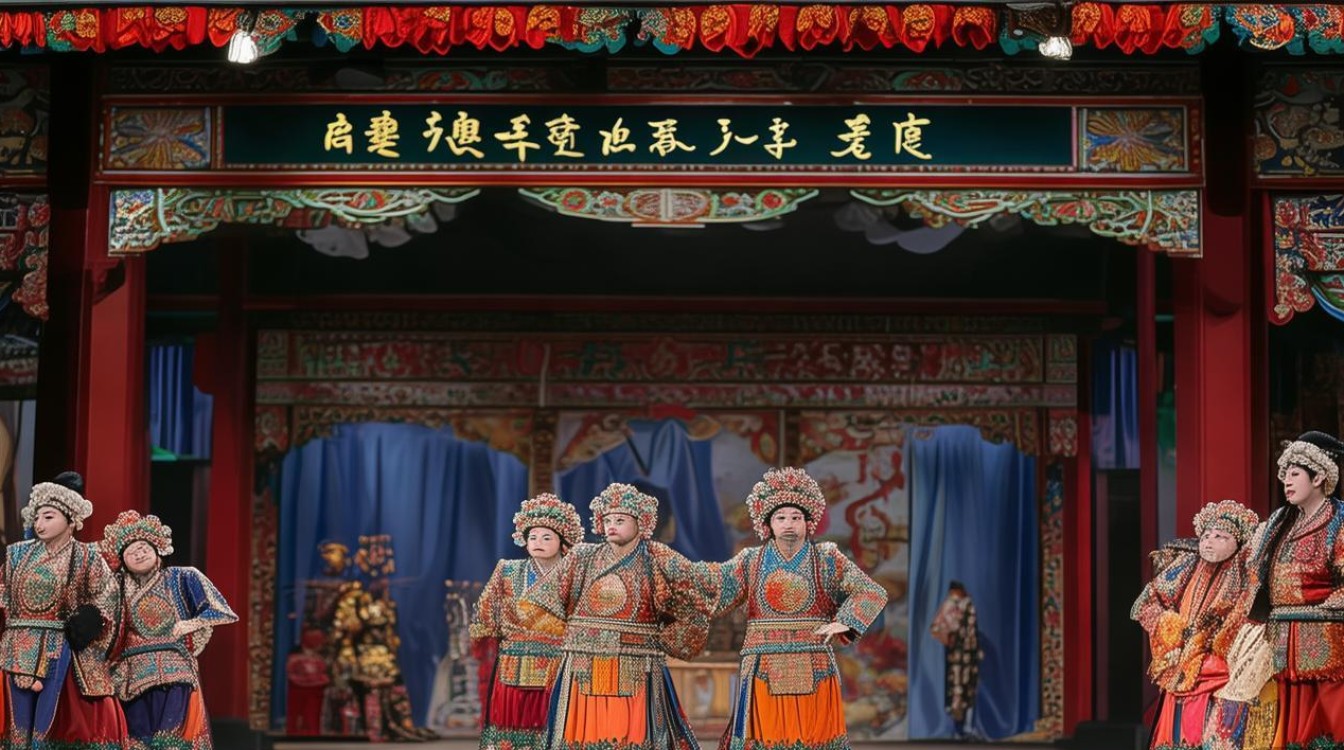

艺术呈现:唱念做打中的情感共鸣

河南戏曲的“孤男寡女全场”,之所以能跨越时空打动观众,离不开其独特的艺术表现力,唱腔上,豫剧的“豫东调”“豫西调”、曲剧的“扬调”“诗赋调”,都成为人物情感的“扩音器”,比如秦香莲哭诉时,多用“慢板”拖腔,如泣如诉;苍娃喊冤时,则用“二八板”加快节奏,字字铿锵,将情绪推向高潮。

表演上,“做”与“打”的运用极具生活化与象征性。《陈三两爬堂》中,陈三两爬堂的“跪步”,既是对封建官府的控诉,也是对人性尊严的坚守;而《花木兰》中的“趟马”动作,通过马鞭的挥舞、身段的翻转,将十二年的军旅生涯浓缩在几分钟的舞台上,既展现了花木兰的英姿飒爽,也暗喻了她作为女儿身的孤独与坚韧。

舞台美术虽以“一桌二椅”的传统布景为主,却能通过道具与灯光营造氛围。《秦香莲》中,陈世美的官府与秦香莲的破庙形成鲜明对比,灯光的冷暖色调(官府用冷光,破庙用暖光)强化了阶级对立;而《朝阳沟》中,梯田、锄头等道具的运用,将农村的真实场景搬上舞台,让观众仿佛置身其中,与银环、拴柱一同感受劳动的喜悦与爱情的甜蜜。

文化内核:中原大地的情感密码

“孤男寡女全场”之所以成为河南戏曲的经典母题,深层原因在于它契合了中原文化的核心精神——坚韧、重情、守义,中原地区自古是兵家必争之地,苦难与动荡让中原人民形成了“天行健,君子以自强不息”的生存哲学;儒家文化的浸润,又让他们对“情”与“义”有着极致的追求。

无论是秦香莲的“不认夫先认理”,还是陈三两的“不卖身只卖文”,亦或是苍娃的“替兄顶罪”,都体现了中原文化中对“义”的坚守;而花木兰的“替父从军”、穆桂英的“挂帅出征”,则展现了“家国大义”高于个人情感的价值观,这种将个人命运与家国情怀、道德操守紧密结合的叙事,让“孤男寡女”的故事超越了时代,成为中原文化的情感载体。

《孤男寡女》核心人物与唱腔特色表

| 角色 | 身份背景 | 性格特点 | 代表唱腔片段 | 情感表达 |

|---|---|---|---|---|

| 秦香莲 | 寻夫被弃的民妇 | 坚韧刚烈、深明大义 | 《见皇姑》慢板:“他夫妻不把良心变” | 悲愤控诉、对丈夫的失望与对子女的守护 |

| 陈世美 | 状元驸马 | 忘恩负义、冷酷自私 | 《认妻》二八板:“香莲她不认我是夫” | 矛盾挣扎、对权位的贪婪与良知的泯灭 |

| 花木兰 | 替父从军的女将 | 英勇孝顺、深藏功名 | 《刘大哥讲话理太偏》快二八板 | 豪迈自信、对家国的热爱与女儿身的隐忍 |

| 陈三两 | 妓女/资助者 | 高洁刚正、深明大义 | 《爬堂》流水板:“我本是良家女” | 自尊自爱、对读书人的期望与对权贵的蔑视 |

相关问答FAQs

问:为什么河南戏曲中“孤男寡女”题材经久不衰?

答:“孤男寡女”题材之所以能在河南戏曲中长盛不衰,核心原因在于它“接地气”——它取材于中原大地的民间生活,将普通人的情感、命运与时代背景紧密结合,让观众在“孤”与“寡”的困境中看到自己的影子,河南戏曲以“唱”为魂,通过高亢或婉转的唱腔,将人物内心的悲喜、挣扎、坚守淋漓尽致地展现,引发观众的情感共鸣,此类题材往往承载着中原文化“重情守义”“自强不息”的核心精神,无论是秦香莲的“不认夫先认理”,还是花木兰的“替父从军”,都传递着普世价值观,使其超越了时代限制,成为经典。

问:现代河南戏曲在演绎“孤男寡女全场”时,有哪些创新尝试?

答:现代河南戏曲在演绎“孤男寡女全场”时,既保留了传统戏曲的“根”,又在舞台呈现、叙事视角、主题表达上进行了创新,舞台美术上,融入现代科技元素,如LED屏动态展现风雪、战场等场景,增强视觉冲击力;叙事视角上,尝试从“孤男寡女”的内心独白出发,通过倒叙、插叙等手法丰富人物背景,比如让陈世美在负心后回忆与秦香莲的过往,增加人物的复杂性;主题表达上,更注重对“人性”的挖掘,不再简单将人物划分为“好”与“坏”,而是展现其在时代、环境下的挣扎与选择,比如重新解读陈世美,探讨科举制度对读书人的异化,还尝试将流行音乐元素融入唱腔,吸引年轻观众,让传统剧目焕发新的生机。