秋风送爽,古都洛阳的街巷间再次被悠扬的唱腔与铿锵的锣鼓声唤醒——一年一度的“全场戏曲剧洛阳会”如约而至,这场始于1980年代的戏曲盛会,历经四十余载发展,已从最初的地方性演出成长为汇聚全国十余个剧种、融合传统与创新的国家级戏曲文化交流平台,从清晨的社区戏台到深夜的剧院大舞台,从千年古刹的白马寺到现代气派的洛阳歌剧院,戏曲的韵律正以最鲜活的方式,在这座“戏剧之乡”的土地上流淌。

洛阳与戏曲的渊源,深植于千年文明的土壤,作为十三朝古都,洛阳自唐代便是“梨园”发源地之一,唐玄宗李隆基在此设梨园教坊,开创了中国戏曲史上最早的官方艺术教育机构,宋代,随着市民文化的兴起,洛阳的勾栏瓦舍中杂剧、诸宫调等表演形式百花齐放;明清时期,豫剧(豫西调)、曲剧、越调等地方剧种在此扎根,形成了独具特色的河洛戏曲体系,1985年,为抢救保护濒危剧种、推动戏曲传承,首届“洛阳戏曲大会”在老城区的周公庙悄然举办,仅有5个剧团、12部传统剧目参演,却意外引发市民热潮——露天戏台前挤满了自带板凳的观众,连台阶上都坐满了人,洛阳会已发展成为涵盖豫剧、曲剧、越调、京剧、越剧、黄梅戏等12个剧种、为期15天的文化盛宴,年均演出超200场,观众突破50万人次,成为观察中国戏曲生态的重要窗口。

剧种大观:从高亢苍劲到婉转细腻

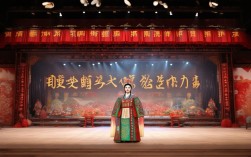

洛阳会的魅力,首先在于其“大观园”式的剧种呈现,不同剧种在洛阳的舞台上交相辉映,既保留了地域特色,又展现了戏曲艺术的包容性,以下为部分主要剧种及其代表剧目与表演特点:

| 剧种 | 代表剧目 | 表演特点 |

|---|---|---|

| 豫剧(豫西调) | 《洛阳令》《花木兰》 | 唱腔苍劲浑厚,吐字清晰,善演历史正剧,以“大起大落”的情感表达著称 |

| 洛阳曲剧 | 《卷席筒》《陈三两爬堂》 | 唱腔口语化,贴近生活,表演细腻幽默,被誉为“河南越调”,善演家庭伦理剧 |

| 越调 | 《诸葛亮吊孝》《收姜维》 | 唱腔婉转悠扬,文戏武戏并重,以“生角”表演见长,兼具北方的粗犷与南方的婉约 |

| 京剧 | 《锁麟囊》《贵妃醉酒》 | 程式化表演严谨,唱腔以西皮、二黄为主,讲究“四功五法”,展现“国剧”气派 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》《女驸马》 | 唱腔清新明快,载歌载舞,充满乡土气息,以“才子佳人”题材深入人心 |

豫剧(豫西调)作为洛阳“本土剧种”,始终是洛阳会的绝对主角,由洛阳豫剧院带来的《洛阳令》,取材于东汉名吏董宣“强项令”的典故,演员以醇厚的唱腔塑造出刚正不阿的廉吏形象,台下白发老者听得热泪盈眶;而年轻演员演绎的新编豫剧《丝路花雨》,则将敦煌舞姿与豫剧武戏结合,翻腾的跟头与柔美的绸带碰撞出传统与创新的火花,曲剧作为河南第二大地方剧种,其“小口咬字、大腔托腔”的独特唱腔,在《卷席筒》中通过“小仓娃”这一市井小人物的形象,展现出极强的喜剧张力,每每引发台下观众会心大笑。

舞台创新:当传统戏曲遇见现代审美

在坚守传统的同时,洛阳会从未停止对戏曲现代化的探索,近年来,越来越多年轻编剧、导演、舞美设计师加入创作,让古老戏曲焕发新生,2023年洛阳会上,新编越调《武则天天》惊艳亮相:舞台以全息投影技术重现“神都洛阳”的盛景,明堂、天堂等标志性建筑在光影中流转;演员在保留越调苍劲唱腔的基础上,融入现代舞蹈语汇,塑造出既有帝王威严又具女性柔情的武则天形象。

科技与传统的融合不仅体现在舞台呈现上,更延伸至观演体验,洛阳歌剧院推出的“戏曲+VR”体验区,观众可戴上眼镜“穿越”到清代戏班后台,亲手触摸戏服、勾画脸谱;而“戏曲快闪”活动则将豫剧选段《谁说女子不如男》搬进地铁、商场,年轻演员们身着戏服,在人群中唱跳,让戏曲打破剧场的“围墙”,走进寻常百姓生活。

文化传承:从“看戏”到“懂戏”的深度参与

洛阳会的意义远不止于“演出”,更在于“传承”,为培养年轻观众,组委会特别设立“戏曲进校园”板块:洛阳戏曲艺术学校的师生走进中小学,开设“脸谱绘制”“身段体验”等课程;在洛阳师范学院,一场“戏曲与文学”讲座吸引了数百名学生,他们与编剧、演员探讨《牡丹亭》中的爱情观、《赵氏孤儿》中的家国情怀。

票友群体是洛阳会另一道亮丽风景,来自全国各地的戏曲爱好者自发组织“票房”,白天在景区公园清唱切磋,晚上则购票观看专业演出,72岁的郑州票友王阿姨连续15年来洛阳赶会,她笑着说:“年轻时跟着戏班子跑,现在老了,洛阳会有这么多好戏、名家,比过年还热闹!”正是这种“全民参与”的热情,让戏曲艺术在代代相传中生生不息。

从唐代的梨园雅韵到当代的戏曲盛会,洛阳会始终是河洛文化的生动注脚,它不仅是一场戏曲的狂欢,更是一次文化的寻根——当《牡丹亭》的唱腔在龙门石窟回响,当豫剧的锣鼓在应天门前震彻,我们看到的,是古老中国在新时代的文化自信,是传统艺术在创新中永葆的青春。

相关问答FAQs

Q1:洛阳会为何能吸引如此多剧种参与?

A1:洛阳会的吸引力源于三方面:一是历史底蕴,作为“戏剧之乡”,洛阳对戏曲人才和剧种具有天然凝聚力;二是平台效应,政府搭建的交流平台让各剧种能展示特色、碰撞火花,如2023年京剧与曲剧合作的《锁麟囊·卷席筒》跨界版引发热议;三是政策支持,洛阳市每年投入专项经费,为参演剧团提供场地、宣传等保障,并设立“新剧目创作奖”,鼓励创新。

Q2:年轻观众如何更好地参与洛阳会?

A2:针对年轻观众,洛阳会推出多项“破圈”举措:一是“戏曲+潮流”体验,如戏曲妆打卡、汉服游园会,将戏曲元素融入社交场景;二是线上互动,通过抖音、B站发起“我学戏曲腔”挑战赛,邀请年轻演员示范经典唱段;三是票价优惠,学生凭学生证可享5折优惠,并开设“青年专场”,以低票价吸引首次接触戏曲的年轻人,洛阳会还推出“戏曲导赏手册”,用漫画解读剧情,帮助观众快速“入坑”。