中国戏曲作为中华优秀传统文化的瑰宝,历经千年发展,形成了丰富的剧种体系和深厚的艺术底蕴。“戏曲大全曲剧全集”不仅是对各地戏曲剧种、经典剧目、艺术技巧的系统梳理,更是对戏曲文化传承与创新的全面呈现,涵盖从历史渊源到当代发展的完整脉络。

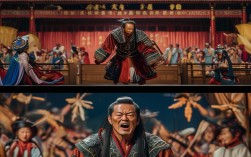

戏曲的起源可追溯至原始社会的祭祀歌舞,汉代百戏、唐代参军戏、宋代南戏、元代杂剧、明代传奇等均为其重要发展阶段,清代中叶后,地方戏蓬勃兴起,形成了“四大声腔”(昆腔、弋阳腔、梆子腔、皮黄腔)及众多地方剧种,遍布大江南北,据不完全统计,中国现存戏曲剧种达300余个,每个剧种都因地域文化、语言声韵、音乐风格的不同,呈现出独特的艺术魅力。“戏曲大全曲剧全集”正是将这些剧种按地域、音乐体制、艺术特点进行分类整理,如京剧、越剧、黄梅戏、豫剧、川剧、秦腔、昆曲、粤剧、评剧、越调等,均有详尽的收录。

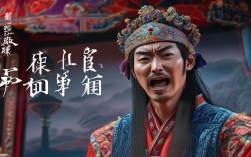

曲剧作为戏曲的重要分支,以“曲”为核心,强调音乐的叙事性和抒情性,通常采用曲牌联套体或单曲体的音乐结构,不同地区的曲剧各具特色:河南曲剧源于民间“高跷曲”,唱腔轻快活泼,代表剧目有《陈三两爬堂》《卷席筒》;四川曲剧融合清音、扬琴等曲艺形式,唱腔婉转悠扬,《拉郎配》《乔太守乱点鸳鸯谱》等广为人知;北京曲剧则以单弦、岔曲为音乐基础,表演生活化,《茶馆》《四世同堂》等现代剧目独具韵味,还有源于道情的山西曲剧、采用方言俚语的湖北曲剧等,共同构成了曲剧的多样谱系。“戏曲大全曲剧全集”不仅收录这些剧目的剧本、曲谱,还包含表演视频、唱腔解析、服饰道具介绍等内容,全方位展现曲剧的艺术精髓。

为更直观呈现主要戏曲剧种的特点,以下列举部分代表性剧种信息:

| 剧种名称 | 流行地区 | 音乐特点 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 全国 | 皮黄腔为主,以西皮、二黄为基础调式 | 《霸王别姬》《贵妃醉酒》《锁麟囊》 |

| 越剧 | 浙江、上海 | 四工调、尺调,女声唱腔柔美 | 《梁山伯与祝英台》《西厢记》《五女拜寿》 |

| 黄梅戏 | 安徽、湖北 | 花腔、平词,明快通俗 | 《天仙配》《女驸马》《打猪草》 |

| 豫剧 | 河南 | 豫东调、豫西调,高亢激昂 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》 |

| 川剧 | 四川 | 高腔、昆腔、胡琴腔、弹戏、灯戏“五腔共和” | 《白蛇传·金山寺》《变脸》《情探》 |

| 昆曲 | 江苏、全国 | 水磨调,唱腔细腻婉转 | 《牡丹亭》《桃花扇》《长生殿》 |

| 河南曲剧 | 河南 | 高跷曲调,口语化强 | 《陈三两爬堂》《风雪配》《寇准背靴》 |

“戏曲大全曲剧全集”的当代价值不仅在于保存历史,更在于推动活态传承,随着数字化技术的发展,全集通过建立线上数据库、推出VR戏曲体验、开发互动教学课程等方式,让年轻观众得以近距离感受戏曲魅力,通过AI技术对经典唱段进行音色修复与动态还原,让失传的剧目“重获新生”;结合短视频平台传播戏曲片段,吸引“Z世代”关注,全集也注重传统剧目的创新改编,如将历史故事与现代价值观结合,或融入舞台科技、跨界艺术元素,让古老戏曲焕发新的生机。

戏曲传承仍面临挑战:部分小剧种因受众减少而濒临失传,年轻演员培养周期长、压力大,传统剧目与现代审美的融合需进一步探索。“戏曲大全曲剧全集”的整理与传播,正是为应对这些挑战提供系统性支持,既是对非遗文化的抢救性保护,也是对戏曲艺术可持续发展的积极探索。

相关问答FAQs

Q1:戏曲大全曲剧全集与普通戏曲专辑有何区别?

A1:戏曲大全曲剧全集具有“全面性、系统性、学术性”三大特点,普通戏曲专辑通常侧重单一剧种或热门剧目,内容较为零散;而全集涵盖全国300余个戏曲剧种,从历史渊源、音乐体系、表演技巧到代表剧目、传承现状均有收录,并包含剧本、曲谱、音视频、研究文献等多元资料,相当于一部“戏曲百科全书”,既适合专业研究者查阅,也能满足普通观众的系统性学习需求。

Q2:如何通过数字化手段更好地传承戏曲大全曲剧全集?

A2:数字化传承可从三方面入手:一是建立“戏曲云数据库”,整合高清演出录像、古谱文献、口述史等资源,实现全球共享;二是开发沉浸式体验产品,如VR戏曲剧场(观众可“进入”古代戏台观看演出)、AI戏曲教学系统(通过动作捕捉纠正身段学习);三是利用短视频平台打造“戏曲IP”,将经典片段改编为动画、说唱等形式,结合话题挑战、直播互动等方式吸引年轻群体,让戏曲文化“破圈”传播。