豫剧《火烧绣楼》作为传统豫剧的经典剧目,长期在民间广为流传,以其曲折的剧情、鲜明的人物和深刻的情感冲突,成为豫剧艺术宝库中的重要组成部分,该剧集以“绣楼”为核心场景,通过爱情、家庭、伦理的多重纠葛,展现了封建礼教下的人性悲剧,其艺术魅力跨越时代,至今仍为观众所熟知。

剧情梗概

《火烧绣楼》的故事围绕大家闺秀李晚霞与书生李宝童的爱情悲剧展开,李晚霞出身官宦之家,自幼聪慧貌美,其父李彦明为攀附权贵,将她许配给当地恶霸张永德,晚霞早已与家道中落的寒门书生李宝童两情相悦,二人以诗传情,私定终身,张永德得知晚霞心属他人,怀恨在心,设计陷害宝童,诬其盗窃家财,李彦明怒不可遏,不顾晚霞苦苦哀求,下令将宝童赶出府邸,并强行定下婚期,成亲当日,宝童夜闯绣楼欲与晚霞私奔,却被张永德带家丁围堵,混乱中,张永德故意纵火焚烧绣楼,谎称宝童纵火行凶,李彦明信以为真,在火场中“救”出晚霞,却不知女儿早已为保清白与宝童同赴火海,真相大白,晚霞与宝童的悲剧引发观众对封建礼教与人性贪婪的深刻反思。

人物形象

剧中人物性格鲜明,命运多舛,成为推动剧情发展的核心动力,李晚霞作为女主角,集大家闺秀的温婉与反抗精神于一身,面对父亲的强权与恶霸的逼迫,她既坚守爱情底线,又不失刚烈气节,最终以生命为代价控诉封建压迫,李宝童则代表了寒门书生的痴情与无奈,他对爱情的执着与对命运的抗争,与封建势力形成强烈对比,李彦明作为封建家长的典型,其“嫌贫爱富”“维护家族颜面”的固执观念,成为悲剧的直接推手,最终落得家破人亡的下场,反派张永德的阴险狡诈与贪婪狠毒,则进一步加剧了戏剧冲突,使剧情更具张力。

艺术特色

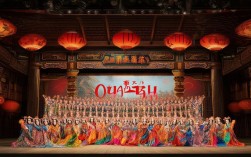

《火烧绣楼》充分体现了豫剧“唱、念、做、打”的表演精髓,在唱腔、表演、舞美等方面独具特色,唱腔上,该剧以豫剧【二八板】【慢板】为主,李晚霞的“悲愤腔”如泣如诉,展现其内心的绝望与挣扎;李宝童的“生行腔”则高亢激昂,传递出对爱情的执着与对不公的抗争,表演上,演员通过水袖功、台步等程式化动作,细腻刻画人物情感——晚霞的“甩袖”表现愤怒,“跪步”展现哀求;宝童的“翻滚”体现惊慌,“亮相”突出刚毅,舞美方面,“火烧绣楼”的高潮场景采用传统“火彩”特技,通过明火、烟幕的舞台效果,营造出紧张悲壮的氛围,结合简洁写意的布景(如绣楼、庭院),既保留了传统戏曲的虚拟性,又增强了视觉冲击力。

流传与影响

作为豫剧经典,《火烧绣楼》长期被各豫剧团列为保留剧目,陈素真、桑振君、唐喜成等豫剧大家均曾演绎此剧,不同流派在唱腔与表演上各具特色,推动了剧目的多样化传承,其经典唱段如《晚霞哭楼》《宝童诉情》等,因旋律优美、情感真挚,成为戏迷传唱的经典,该剧通过爱情悲剧揭露封建礼教的弊端,具有深刻的社会意义,至今仍被改编为电影、电视剧等形式,影响深远。

豫剧《火烧绣楼》艺术特色简表

| 艺术元素 | 具体表现 |

|---|---|

| 唱腔 | 以【二八板】【慢板】为主,悲愤腔、生行腔结合,抒发人物情感 |

| 表演 | 水袖功、台步、翻滚等程式化动作,细腻刻画人物性格与情绪 |

| 舞美 | 传统“火彩”特技营造紧张氛围,写意布景结合虚拟表演 |

相关问答FAQs

问:《火烧绣楼》中李晚霞的形象为何能引发观众共鸣?

答:李晚霞的形象承载了封建社会中女性的普遍困境——在爱情、家庭与礼教的夹缝中挣扎,她既有对自由爱情的向往,又有对父权的屈从;既有大家闺秀的教养,又有反抗压迫的勇气,她的悲剧不仅是个人命运的悲剧,更是无数女性在封建礼教摧残下的缩影,其刚烈与痴情让观众产生强烈共情,引发对人性解放的思考。

问:豫剧《火烧绣楼》的“火烧”场景在舞台上如何呈现?

答:传统演出中,“火烧绣楼”通过“火彩”特技实现:舞台后台放置特制火盆,演员配合剧情将蘸有松香、酒精的“火彩”甩向舞台,同时使用烟幕机制造烟雾效果,演员通过翻滚、挣扎等动作,模拟火灾现场的混乱与惊险,配合高亢急促的锣鼓点,增强戏剧张力,现代演出在此基础上融入灯光、音效等技术,使场景更具真实感,但仍保留传统戏曲“虚实结合”的美学原则。