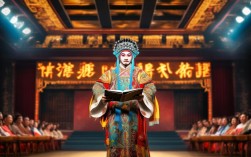

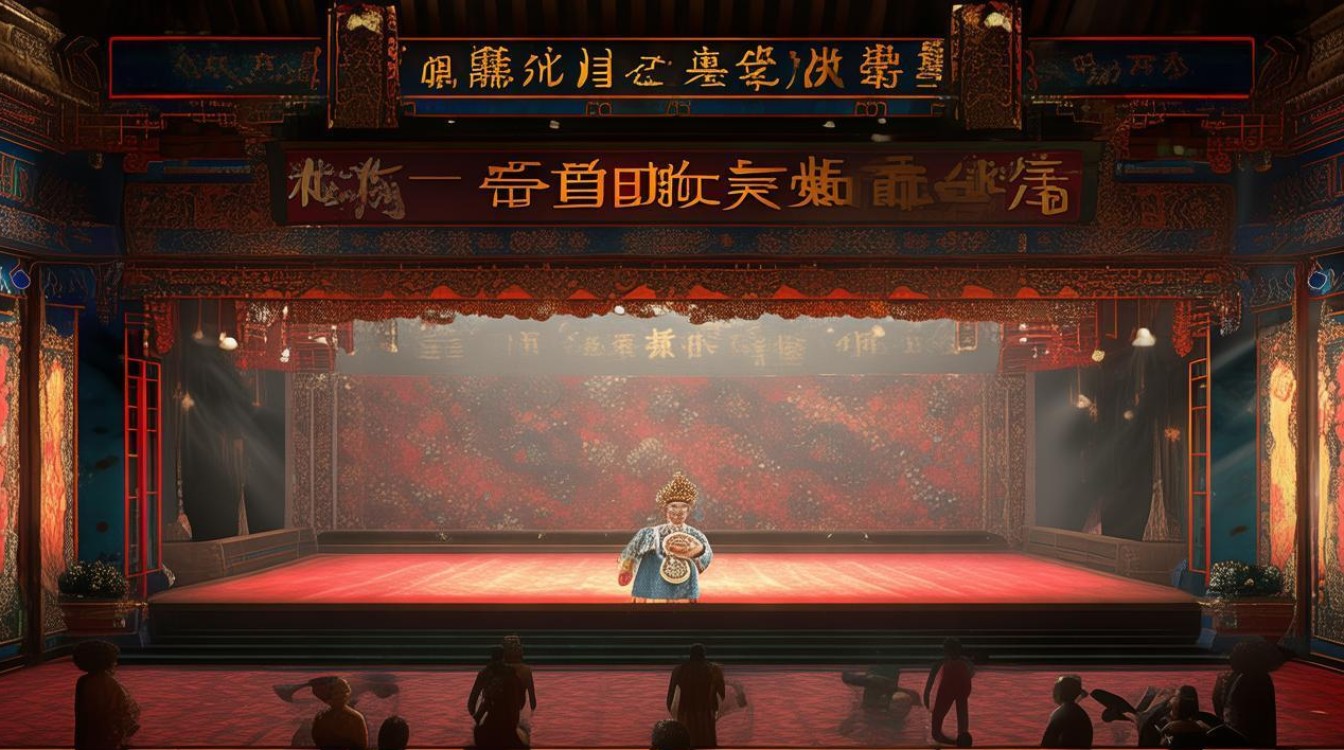

京剧作为国粹,承载着百年的文化底蕴,而谭元寿先生作为谭派艺术的杰出代表,其舞台表演不仅浓缩了京剧老生行当的精髓,更在时代变迁中推动了这门艺术的创新与传播,通过各类视频资料,我们得以近距离感受谭元寿先生的艺术魅力,这些影像不仅是京剧史上的珍贵档案,更是观众理解传统戏曲美学的生动窗口。

谭元寿先生出生于京剧世家,祖父谭鑫培是“伶界大王”,父亲谭小培亦为老生名家,家学渊源为他奠定了深厚的艺术根基,他幼年入富连成科班,先习武生,后改老生,兼得谭派、余派精髓,形成了“文武兼备、唱念做打皆优”的艺术风格,新中国成立后,他积极参与现代京剧创作,在《沙家浜》中塑造的郭建光形象深入人心,成为传统艺术与现代审美结合的典范,其表演生涯跨越数十年,从《定军山》《空城计》等传统骨子老戏,到《平原作战》《奇袭白虎团》等现代戏,均展现出极高的艺术造诣,而视频资料则让这些经典表演得以留存,成为后人学习的范本。

在谭元寿的视频作品中,代表剧目的片段尤为引人注目,这些剧目不仅是谭派艺术的集中体现,更展现了老生行当的多样魅力,以下为部分经典剧目及其视频亮点:

| 剧目名称 | 角色 | 视频片段亮点 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《定军山》 | 黄忠 | “刀马老生”的唱段与靠把功,尤其是“这一封书信来得巧”的唱腔,视频中可见其稳健的台步与利落的武打动作 | 唱腔高亢激越,身段刚劲有力,将老将黄忠的豪迈与智勇展现得淋漓尽致 |

| 《空城计》 | 诸葛亮 | “我正在城楼观山景”的唱段,视频中抚琴时的从容气度,以及面对司马懿疑虑时的眼神与念白 | 唱腔苍劲醇厚,念白抑扬顿挫,通过细节塑造诸葛亮的沉稳与智慧 |

| 《沙家浜》 | 郭建光 | “朝霞映在阳澄湖上”的唱段,视频中结合现代戏的身段设计,既有传统京剧的韵律感,又有革命英雄的挺拔气质 | 突破传统老生行当限制,将京剧唱念与人物现代性格融合,开创现代京剧表演新范式 |

| 《将相和》 | 廉颇 | 与蔺相如的对戏片段,视频中通过髯口功、身段表现廉颇从骄横到悔悟的情绪转变 | 念白铿锵有力,身段层次丰富,展现“花脸应工”的老生戏表演特点 |

这些视频片段不仅是技艺的展示,更是艺术生命的延续,例如在《定军山》的视频中,谭元寿的“唱念做打”堪称教科书级别:唱腔上,他运用谭派“脑后音”与“云遮月”的嗓音特点,高音不噪,低音不沉,字正腔圆,如“头通鼓”的唱段节奏明快,“二通鼓”则转为沉稳,体现黄忠愈战愈勇的状态;身段上,作为“刀马老生”,他的扎靠、趟马、亮相等动作干净利落,靠旗纹丝不乱,展现出扎实的武生功底;念白上,韵白与京白结合自然,如“老将黄忠不服老”的念白,既有老将的自豪,又有含蓄的傲骨,人物形象立体丰满。

视频资料还记录了谭元寿在不同年龄阶段的表演风格,从中可窥见京剧艺术的传承与创新,青年时期的他,嗓音清亮,武戏更具爆发力,如在《连环套》饰演窦尔墩时,眼神中的桀骜与身段的矫健,尽显“架子花脸”的韵味;中年时期在现代戏中探索,将传统程式与人物情感结合,如《平原作战》中李胜的唱念,既有西皮流水的明快,又有二黄导板的深沉,塑造出有血有肉的八路军形象;晚年虽嗓音有所退化,但表演更显炉火纯青,如《四郎探母》的“坐宫”一折,通过眼神、手势的细微变化,将杨四郎的思乡与矛盾刻画入微,达到“此时无声胜有声”的艺术境界。

谭元寿的视频不仅具有艺术价值,更承载着京剧传承的重要意义,他晚年致力于培养后辈,收徒谭孝曾、谭正岩等,通过视频教学,将谭派艺术的“精、气、神”传递给年轻一代,例如在教学中,他会反复示范“起霸”的动作要领,强调“气沉丹田”的发力方式,并解释“唱腔要带情,念白要有味”的艺术理念,这些细节在视频中均有记录,为京剧学习者提供了宝贵的一手资料,他还积极参与“京剧进校园”等活动,通过视频让年轻观众感受京剧的魅力,推动传统艺术的普及。

对于普通观众而言,谭元寿的视频是欣赏京剧的入门捷径,与传统文字描述相比,影像能直观呈现“唱念做打”的细节:如视频中他演唱“西皮流水板”时,手指的捻动与眼神的配合,让观众理解“以形传神”的表演逻辑;观看《空城计》的抚琴片段,能体会到“琴音”与“唱腔”的呼应,感受京剧“虚拟性”与程式化的美学特点,这些直观的艺术体验,能有效降低观众的欣赏门槛,让更多人走进京剧的世界。

相关问答FAQs

Q1:谭元寿的表演视频与谭鑫培(谭派创始人)相比,有哪些异同?

A1:谭元寿作为谭鑫培的嫡孙,在表演上继承了谭派“唱腔圆润、身段潇洒”的核心特点,尤其在“韵味”的追求上一脉相承,例如谭鑫培在《捉放曹》中“听他言吓得我心惊胆怕”的唱段,以“擞音”表现曹操的疑虑,谭元寿在视频中也保留了这一技巧,但时代背景不同,谭元寿在嗓音条件上更宽厚,且结合了余叔岩“脑后音”的技法,使唱腔更具穿透力;他在现代戏中融入了话剧、舞蹈等元素,如《沙家浜》的念白更贴近生活,这是对谭派艺术的创新性发展。

Q2:通过谭元寿的视频,普通观众如何更好地理解京剧的“程式化”表演?

A2:京剧的“程式化”是其核心特征,如“开门”“上楼”“骑马”等动作均有固定套路,观看谭元寿视频时,可重点关注“程式与人物性格的结合”:例如在《定军山》中,“趟马”动作并非单纯模仿骑马,而是通过马鞭的晃动、身体的倾斜,表现黄忠的沉稳与老练;在《空城计》中,抚琴时手指的轻捻与眼神的远眺,将诸葛亮的从容转化为可视的程式动作,通过对比不同剧目中相同程式的差异化处理,观众能理解“程式是手段,塑造人物是目的”的艺术逻辑,从而更深入地欣赏京剧之美。