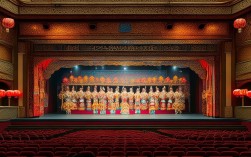

京剧作为中国国粹,承载着深厚的文化底蕴与艺术精髓,其中众多经典角色深入人心,柳迎春便是传统剧目《三娘教子》中极具代表性的女性形象,这一角色以贤淑坚韧、深明大义的特质,成为京剧旦角(青衣行当)演绎的重要人物,其故事与表演艺术历经百年传承,仍闪耀着动人的光彩。

柳迎春出自传统京剧《三娘教子》,该剧背景设定在明代,讲述的是薛家遭遇变故后,妾室柳迎春独自抚养继子薛倚哥,历经艰辛与误解,最终母子相认、家庭团圆的故事,在剧中,柳迎春的身份是薛家的妾室,丈夫薛子龙早逝后,家道中落,大娘、二娘相继改嫁,唯有她坚守贞洁,靠织布为生,含辛茹苦将继子倚哥抚养成人,这一角色身上集中体现了封建社会传统女性的美德:对家庭的忠诚、对继子的母爱、对困境的抗争,以及面对伦理纲常时的坚韧与智慧。

从人物性格来看,柳迎春的形象并非单一的“完美受害者”,而是充满了层次感,她既有传统女性的温婉顺从,面对家道中落、旁人冷眼时选择隐忍;又有刚毅果断的一面,当继子倚哥因同学嘲笑其“无母”而顶撞她时,她没有一味溺爱,而是以“养恩大于生恩”的道理严厉教导,展现了“严母”的一面,这种“刚柔并济”的性格,让角色摆脱了脸谱化,更显真实可感,在京剧舞台上,柳迎春的表演以青衣的“唱、念、做、打”为基础,尤其注重“唱”与“做”的结合,通过细腻的身段、眼神和唱腔,将人物内心的委屈、坚韧与期望展现得淋漓尽致。

在表演艺术上,柳迎春的塑造充分体现了京剧程式化与人物内心的统一,作为青衣角色,她的扮相多为素衣青衫,梳“大头”,面施淡妆,衣着朴素却整洁,符合其守寡持家的身份,身段上,无论是织布时的“穿针引线”,还是教子时的“指斥训导”,都遵循京剧“以形写神”的原则,动作沉稳而富有韵律感,在“机房教子”一场中,柳迎春边织布边教子,手中的梭子、线轴不仅是道具,更是她生活重担的象征;当倚哥顶撞时,她先是眼神一滞,显出震惊与心痛,继而挺直腰板,唱出“非是娘教训你的话,怎知道为娘的苦处多”,唱腔从悲愤转为坚定,水袖的甩动与眼神的变化,将人物从委屈到刚强的心理转变刻画得入木三分。

唱腔是柳迎春形象塑造的核心,京剧青衣的唱腔以“二黄”“西皮”为主,柳迎春的唱段多采用“二黄慢板”“二黄原板”,旋律低回婉转,节奏舒缓深沉,适合表现人物的悲苦与坚韧,例如经典唱段《老薛保进机房双膝跪》,开篇“老薛保进机房双膝跪”用“导板”起调,高亢中带着凄楚,引出“尊一声小倚哥娘有话对你明”的“慢板”,唱腔如泣如诉,将柳迎春对继子的疼爱、对自身遭遇的无奈娓娓道来,而在教子时的“西皮流水”唱段,则节奏明快,字字铿锵,如“奴这里举剪刀将发来剪,我的儿要成人必须读书篇”,通过唱腔的变化,凸显人物在教育问题上的严肃与决绝,这种“声情并茂”的唱腔设计,让观众在听觉感受中直接触及人物内心,产生强烈的情感共鸣。

柳迎春的文化意义不仅在于其艺术形象的塑造,更在于她所承载的传统伦理观念与现代价值的碰撞,在封建社会中,“三从四德”是对女性的束缚,而柳迎春的“守节”与“教子”,既是传统道德的体现,也包含了她对家庭的责任与对继子的深情,这种“超越血缘的母爱”,在现代社会仍具有积极意义——她以行动证明,亲情并非取决于血缘,而在于日积月累的付出与守护,柳迎春在面对命运不公时的隐忍与抗争,也体现了中华民族“自强不息”的精神内核,让她成为跨越时代的女性榜样。

在京剧传承中,柳迎春的形象被历代名角不断打磨与创新,从早期的“四大名旦”之一程砚秋,到当代京剧表演艺术家李炳淑、史敏等,都曾塑造过经典的柳迎春,不同流派的演绎各具特色:程派唱腔幽咽婉转,更突出人物的悲情与坚韧;梅派则雍容大方,强调角色的端庄与大气,这些艺术家的再创作,让柳迎春的形象在不同时代焕发新的生命力,也让《三娘教子》这出老戏持续吸引着当代观众。

相关问答FAQs

问题1:柳迎春在《三娘教子》中的“教子”方式体现了怎样的传统教育理念?

解答:柳迎春的“教子”方式体现了“养恩大于生恩”的伦理观与“严慈相济”的教育理念,面对继子倚哥因“无母”而自卑、顶撞的行为,她没有简单溺爱或苛责,而是通过讲述自身织布养家的艰辛,强调“养你成人”的恩情重于“生身之恩”,引导倚哥理解责任与感恩,在具体教育中,她既有“举剪刀剪发”的严厉(以断发象征断绝不肖之念),也有“夜伴孤灯织布”的身教,通过“言传”与“身教”结合,让倚哥明白“读书明理”的重要性,这种教育方式既符合封建社会“父慈子孝”的伦理规范,也蕴含了“以身作则”“因材施教”的教育智慧,至今仍有借鉴意义。

问题2:京剧表演中,柳迎春的“织布”身段有哪些程式化设计?其作用是什么?

解答:柳迎春的“织布”身段是京剧“虚拟化”表演的典型代表,通过程式化的动作将生活场景艺术化,具体设计包括:①“坐姿”:端坐于“虚拟织机”前,腰背挺直,双手模拟“理线”“穿梭”动作,配合眼神的专注(凝视前方,表现对劳作的投入);②“手势”:右手作“持梭”状,左手作“引线”状,手臂动作幅度较小但节奏分明,体现织布的连贯性;③“步伐”:偶尔起身添线时,用“慢步”移动,身形平稳,符合传统女性的端庄仪态,这些程式化动作的作用有三:一是交代人物身份(靠织布为生的寡妇),二是外化人物内心(通过重复的织布动作表现生活的艰辛与坚韧),三是推动剧情发展(织布场景常与教子、思夫等情节结合,形成“以景衬情”的艺术效果)。