戏曲演唱会作为传统戏曲艺术与现代舞台呈现相结合的表演形式,近年来逐渐成为连接经典与大众的重要文化载体,在这类演出中,演员不仅是技艺的传承者,更是戏曲文化的“活态传播者”,他们以唱腔为骨、身段为韵、情感为魂,在方寸舞台上浓缩了戏曲艺术的千年精华,为观众带来跨越时空的审美体验。

演员在戏曲演唱会中的核心价值,首先体现在对传统剧目的“创造性转化”,不同于传统剧场中注重完整叙事的“整本戏”,演唱会更倾向于选取经典折子戏、代表性唱段进行集中呈现,这种“碎片化”的编排反而凸显了演员的个人技艺与流派特色,京剧演员在演唱《贵妃醉酒》中的“海岛冰轮初转腾”时,不仅要精准把握梅派唱腔的雍容婉转,更需通过卧鱼、衔杯等程式化身段,将杨贵妃的醉态与心酸层层递进地展现;越演员在演绎《梁山伯与祝英台》的“十八相送”时,则需以清丽婉约的尹派唱腔配合轻盈的台步,将两位主人公的含蓄情愫与依依不舍融入每一句唱词与每一个眼神,这种对经典片段的深度挖掘,让演员能够在有限时间内最大化释放戏曲艺术的魅力,也让观众得以聚焦于唱、念、做、打的核心技艺。

演员在演唱会中往往承担着“跨剧种对话”的角色,打破单一剧种的审美边界,近年来,不少戏曲演唱会尝试邀请不同剧种的名角同台,如京剧与昆曲的《牡丹亭》选段对唱,豫剧与黄梅戏的《花木兰》与《女驸马》联袂,这种“跨界”不仅丰富了舞台层次,更让观众直观感受到不同剧种的艺术特质,京剧的雄浑高亢与越剧的温婉细腻在同一个舞台上碰撞,演员通过唱腔对比、身段借鉴,既展现了各自流派的精髓,又实现了传统艺术的“和而不同”,这种创新并非简单的拼凑,而是演员对戏曲共性的深刻理解——无论是京剧的“西皮流水”还是越剧的“弦下腔”,其核心都是通过音乐与动作讲述人的情感故事,演员正是这一共性的最佳诠释者。

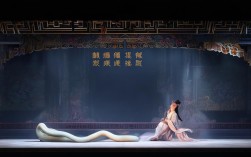

舞台技术的融入,则为演员的表演提供了更广阔的叙事空间,现代戏曲演唱会常运用多媒体投影、灯光舞美等手段,为传统剧目注入新的视觉元素,在《白蛇传》的“断桥”选段中,通过LED屏呈现烟雨朦胧的西湖背景,配合冷暖交替的灯光,演员的表演与虚拟场景融为一体,许仙的愧疚、白素贞的悲愤、小青的忿恨在光影交错中愈发鲜明;在交响乐伴奏的京剧《大唐贵妃》演唱会中,西洋乐队的恢弘与京剧文场的细腻相得益彰,演员在激昂的旋律中展现“梨花颂”的华美,传统唱腔的韵味与现代音乐的节奏完美契合,技术的加持并非喧宾夺主,而是为演员的情感表达提供了辅助,让“以歌舞演故事”的戏曲本质在当代舞台焕发新生。

年轻演员的崛起,则为戏曲演唱会注入了青春活力,近年来,一批“90后”“00后”戏曲演员通过演唱会走进大众视野,他们既坚守传统师承,又勇于尝试创新表达,某场“戏曲新生代”演唱会中,青年程派演员在锁麟囊选段中加入现代舞蹈的肢体语汇,既保留了程派唱腔的幽咽婉转,又通过动作设计强化了薛湘灵从娇纵到悲悯的心理转变;青年昆曲演员则通过短视频平台预热演唱会,用“戏腔+流行”的片段吸引年轻观众,再在正式演出中展现《长生殿》的古典雅致,这种“守正创新”的路径,让年轻演员成为连接传统与青年的桥梁,也让戏曲演唱会逐渐摆脱“曲高和寡”的刻板印象,成为老戏迷与新生代共同的文化盛宴。

戏曲演唱会的核心始终是“演员”与“戏”本身,无论舞台技术如何迭代,无论形式如何创新,演员对角色的深刻理解、对技艺的极致追求,才是演出打动人心的关键,正如京剧表演艺术家梅兰芳所言:“戏曲的表演,既要像生活,又要高于生活。”演员在演唱会中,正是通过“不像”的程式化动作(如甩发、圆场)传递“像”的生活情感,以“有形”的技艺展现“无形”的人物灵魂,这种“虚实相生”的艺术境界,正是戏曲穿越百年依然鲜活的生命力所在。

相关剧种经典唱段与演员特点示例

| 剧种 | 代表剧目 | 经典唱段 | 演员特点 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《锁麟囊》 | “春秋亭外风雨暴” | 程派唱腔幽咽婉转,吐字如珠,身段含蓄内敛,以“气”带情,展现薛湘珍从骄纵到慈悲的心理转变 |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台》 | “天上掉下个林妹妹” | 尹派唱腔清丽柔美,真假声转换自然,台步轻盈飘逸,眼神戏丰富,将梁祝的纯真情愫演绎得细腻动人 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | “树上的鸟儿成双对” | 严凤英开创的“严派”唱腔质朴甜美,乡土气息浓郁,表演生活化,将七仙女向往人间自由的情感表达得真挚动人 |

| 昆曲 | 《牡丹亭·游园》 | “原来姹紫嫣红开遍” | 昆曲水磨腔婉转悠扬,吐字讲究“字头、字腹、字尾”,杜丽娘的身段如“行云流水”,将春闺少女的伤春情怀演绎得淋漓尽致 |

相关问答FAQs

问:戏曲演唱会与传统戏曲剧场演出有何本质区别?

答:传统戏曲剧场演出注重“整本戏”的完整叙事,讲究起承转合、情节连贯,观众需沉浸式体验故事发展;而戏曲演唱会则以“折子戏”“经典唱段”为核心,更侧重演员个人技艺的展示与流派特色的呈现,节奏更明快,舞台形式更灵活(如多媒体互动、跨界合作等),演唱会的观众群体更年轻化,常通过创新编排(如戏腔与流行音乐结合)降低欣赏门槛,而传统剧场演出则更侧重戏迷对经典剧目的深度审美。

问:欣赏戏曲演唱会时,观众可以从哪些角度入手更好地理解演员的表演?

答:可关注演员的“唱腔流派”,如京剧的梅派雍容、程派婉转,越剧的尹派清丽、傅派激越,不同流派的唱腔特点与情感表达方式各具特色;观察“身段程式”,如京剧的水袖、圆场,越剧的兰花指、台步,这些程式化动作是人物情感的外化,需结合剧情理解其含义;留意“眼神与表情”,戏曲表演讲究“一身之戏在于脸,一脸之戏在于眼”,演员的眼神变化往往能传递细腻的心理活动;了解剧目背景故事,如《贵妃醉酒》的宫廷悲剧、《梁祝》的爱情传说,能帮助观众更快代入情境,感受表演的深层魅力。