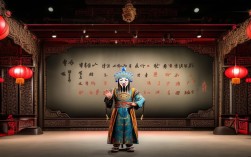

豫剧《包公二探阴山》是传统包公戏中的经典剧目,以北宋名臣包拯深入阴曹地府、昭雪冤案为主线,通过奇幻的叙事手法与鲜明的艺术形象,展现了“铁面无私”的清官精神与民间对正义的执着追求,该剧集豫剧唱腔、表演、舞美于一体,既具戏剧冲突的张力,又承载着深厚的文化内涵,至今仍在舞台上久演不衰。

剧情梗概

故事发生在北宋年间,开封府尹包拯受理一桩离奇冤案:书生柳金蝉之父柳员外遭人杀害,家中财物被洗劫,而仆人柳龙被诬为凶手,屈打成招押赴刑场,行刑前,柳金蝉携血书拦道喊冤,包拯察觉案件疑点(如柳龙无杀人动机、凶器下落不明),遂决定亲自调查。

首次探查阴间时,包拯借“游地府”之名,派王朝、张龙等手下扮作鬼魂混入阴曹,却因阎罗王受贪官刘世昌(真凶)贿赂,勾结地府判官,包公未能获取关键证据,反被地府势力阻挠,无功而返。

包拯并未气馁,二次探阴山时,他化身“阴间巡按”,以“查案卷”“审鬼魂”为由,暗中搜集证据,他通过柳金蝉魂魄的哭诉、现场遗留的银票线索,以及威逼利诱地府小鬼,最终查明刘世昌因垂涎柳家财产,勾结家丁杀害柳员外、嫁祸柳龙的真相,包拯凭借铁证与威严,迫使阎罗王交出刘世昌的罪证,返阳后铡死真凶,为柳家昭雪冤案,柳龙得以释放。

人物形象与艺术特色

核心人物

| 角色 | 身份/性格 | 艺术表现 |

|---|---|---|

| 包拯 | 开封府尹,铁面无私 | 黑头行当,唱腔以豫西调为主,苍劲浑厚;表演中“蹉步”“亮相”等程式展现威严,如二次探山时的“怒斥判官”,眼神凌厉,声如洪钟。 |

| 柳金蝉 | 被害之女,坚韧孝顺 | 旦角(青衣),唱腔婉转悲怆,如“拦道喊冤”一段,拖腔悠长,泪中带恨,凸显冤情。 |

| 刘世昌 | 贪官,阴险狡诈 | 净行(白脸),念白尖刻,动作猥琐,与包拯形成鲜明对比,强化善恶对立。 |

艺术亮点

- 唱腔设计:豫剧唱腔与人物性格高度契合,包拯的唱段多采用“靠山吼”唱法,如“二次探阴山山套山”,节奏明快,气势磅礴,体现其刚毅;柳金蝉的“哭板”则细腻凄凉,如“老爹爹被害死惨死刀下”,通过颤音、滑音等技巧渲染悲情。

- 表演程式:融合豫剧传统身段,包拯的“趟马”(表现骑马赶路)、鬼魂的“僵尸功”(表现阴森氛围)、刘世昌的“矮子步”(表现奸诈滑稽),既夸张又传神,增强舞台感染力。

- 舞美与象征:阴间场景以蓝、紫为主色调,配以烟雾、鬼火灯光,营造神秘压抑感;包拯的黑色脸谱与月牙标记,象征“日断阳、夜断阴”的神力,成为民间清官的文化符号。

文化内涵

《包公二探阴山》不仅是一出戏剧,更是中国传统司法文化与民间伦理观念的载体,剧中“包公探阴”的奇幻设定,本质是百姓对“青天”的期盼——当阳间司法不公时,寄希望于超自然力量实现正义,反映了封建社会底层民众对公平的朴素追求,包拯“不畏强权、为民请命”的形象,与贪官“勾结地府、草菅人命”的行径形成尖锐对比,传递了“善恶有报”“邪不压正”的价值观,至今仍具警示意义。

相关问答FAQs

Q1:《包公二探阴山》与其他包公戏(如《铡美案》《打銮驾》)相比,有何独特之处?

A:该剧的独特性在于“探阴山”的奇幻叙事,不同于《铡美案》中“铡陈世美”的阳间司法斗争,《二探阴山》将案件调查延伸至阴曹地府,通过“阴阳两界”的镜像对照,既揭露了阳间贪官与阴间腐败势力的勾结,又以“神鬼助阵”的浪漫手法强化了包拯的“神性”色彩,使戏剧冲突更具层次感;“二次探案”的曲折过程,突出了“正义虽迟但到”的主题,情感张力更胜一筹。

Q2:豫剧中包公的“黑头”行当在表演上有哪些标志性特点?

A:黑头是豫剧净行的重要分支,专演包拯一类刚正威严的人物,其表演特点有三:一是唱腔以“炸音”“擞音”为主,如包拯的“开堂”唱段,嗓音洪亮如钟,尾音下沉,体现威严;二是动作讲究“稳、准、狠”,如“蹉步”(快速碎步)表现急切查案,“甩袖”“抖髯”展现怒气;三是脸谱以黑色为底,额绘新月,象征“夜断阴、日断阳”,配合“倒髯”(黑色长髯)和“黑蟒袍”,视觉上形成强烈的“铁面”符号,让观众一眼即可辨识人物身份与性格。