豫剧作为中原文化的璀璨瑰宝,以“包公戏”最具代表性,包公进京赶考》作为展现包拯早年成长的关键场次,通过赴考途中的多重考验与京城的选拔较量,立体勾勒出“包青天”铁面无私、心系百姓的性格雏形,成为豫剧舞台上经久不衰的经典。

背景铺垫:孤儿的成长与赴考的初心

包拯的故事始于安徽合肥(戏曲中常本土化为河南开封周边),幼年父母双亡,由嫂嫂吴氏抚养成人,嫂嫂吴氏贤德,不仅含辛茹苦将其养大,更以“忠孝传家”的祖训教诲他,使其从小立下“为官一任,造福一方”的志向,北宋年间,科举取士是寒门学子入仕的唯一途径,包拯虽出身清贫,却饱读诗书,尤其对“民为贵,社稷次之,君为轻”的儒家思想深有体悟,在嫂嫂的鼓励下,他告别家乡,带着“澄清天下”的决心,踏上了进京赶考的征程,这一情节在豫剧中常以“嫂嫂送别”开场,吴氏为包拯整理行装,一边缝补衣衫,一边叮嘱:“到了京城,莫攀权贵,莫忘穷苦人,咱包家的清白比什么都重!”包拯跪别嫂嫂,一句“嫂嫂放心,包拯若负此心,天打雷劈”,唱腔中带着坚定与不舍,为后续剧情埋下情感伏笔。

主要情节:途中的考验与京城的较量

(一)途中的三重考验:品格的试金石

进京路途遥远,包拯一路风餐露宿,却接连遇到考验,成为其性格塑造的关键。

第一重:惩治恶霸,显“刚正”

途经某县城,正遇恶霸刘衙内强抢民女,县官畏惧权势,反诬民女“偷盗”,包拯路见不平,挺身而出,他虽为布衣,却以“理”服人:“朗朗乾坤,岂容尔等仗势欺人!”面对恶霸的威胁,他毫不退缩,甚至假称自己是“钦差大人侄儿”(实为急中生智),巧妙吓退恶霸,帮助民女脱险,这一情节中,豫剧通过“做”功展现包拯的机智——眼神凌厉,手势果断,配合【二八板】的急促唱腔,将“见不平则鸣”的刚正之气表现得淋漓尽致。

第二重:分粮助老,显“仁爱”

继续前行,包拯在破庙中遇到一群逃荒的百姓,其中一位老者饿得晕倒,身边仅剩半块干粮,包拯毫不犹豫将自己仅有的干粮分给老者,还将自己的银钱赠予他们,老者醒来,感激涕零,称他为“活菩萨”,包拯却唱道:“区区银粮何足道,但愿天下无饥寒!”这段【慢板】唱腔低沉而温暖,展现了他对民生的深切关怀,与后来“清官”形象中的“爱民如子”一脉相承。

第三重:拒贿试心,显“清廉”

临近京城,一位富商想贿赂考官,听闻包拯才华出众,便试图拉拢他,送来金银珠宝,承诺“事成之后共享富贵”,包严词拒绝:“我包进京为的是黎民百姓,非为荣华富贵!”富商不死心,又以“若不合作,便让你无法进场”威胁,包拯冷笑:“大不了一死,岂能玷污清白!”这一冲突中,豫剧通过“炸音”(花脸唱腔的特有技巧)表现包拯的愤怒,眼神中透出不屈,凸显其“清廉自守”的底线。

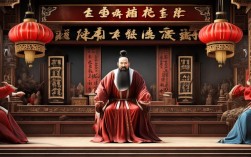

(二)京城考试:才华与品格的双重比拼

抵达京城后,考试分为笔试与面试,笔试题目为“何为清官”,包拯结合途中所见,写下“清者,明也,明察秋毫;正者,直也,刚正不阿,清官者,当以民心为镜,以社稷为重,不阿权贵,不欺百姓”,文章切中时弊,被考官评为“天下第一”,面试环节,主考官是当朝太师,他见包拯出身贫寒,故意刁难:“若你为官,遇皇亲国戚犯法,当如何?”包拯不卑不亢:“王子犯法,与庶民同罪!”这句唱腔高亢有力,【垛板】的节奏铿锵锵,震动了整个考场,也让太师对其刮目相看,包拯高中状元,被授予“开封府尹”之职,为后续“包公断案”的故事埋下伏笔。

艺术特色:豫剧元素的巧妙融合

《包公进京赶考》之所以经典,离不开豫剧独特的艺术表现手法。

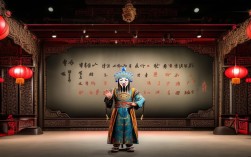

人物塑造:包拯的黑脸妆容象征铁面无私,额头上的月牙标记(传说中“包公夜断阴阳”的象征)在舞台上格外醒目;唱腔上,花脸的“坠音”表现其威严,“慢板”流露其仁爱,“二八板”展现其急切,使人物形象立体丰满。

舞台表现:通过虚拟动作表现赶路——趟马(骑马动作)、圆场(快速行走),配合简单的布景(如一桌二椅),让观众想象出千里跋涉的场景;冲突场面中,武打动作简洁有力,如包拯与恶霸的“对打”,没有复杂的翻腾,却突出“以理服人”而非“以武服人”的特点,符合包公“文官”身份。

思想内涵:通过“赶考”这一过程,将“忠、孝、仁、义、廉”等传统道德观念融入情节,既是对历史人物的艺术加工,也是对民间“清官”文化的集中表达,反映了百姓对公平正义的向往。

经典场次情节与品格体现表

| 关键情节 | 冲突类型 | 包公的应对方式 | 品格体现 |

|---|---|---|---|

| 途中遇恶霸抢粮 | 强权与弱小 | 智吓恶霸,救下民女 | 刚正不阿,嫉恶如仇 |

| 分粮助逃荒老者 | 困境与互助 | 毫不犹豫分赠银粮 | 仁爱宽厚,心系百姓 |

| 拒绝富商贿赂 | 腐败与清廉 | 严词拒绝,不畏威胁 | 清廉自守,坚守底线 |

| 京城面试答策 | 权威与正义 | 直言“王子犯法与庶民同罪” | 忠君爱国,不畏权贵 |

相关问答FAQs

问1:豫剧《包公进京赶考》中“嫂嫂送别”情节有何深意?

答:“嫂嫂送别”是包拯人物塑造的重要铺垫,通过嫂嫂“缝衣赠银”“叮嘱为民”等细节,展现了包拯的孝道与亲情,使“铁面无私”的包公形象更具温度;嫂嫂的“清白祖训”直接点明了包拯一生的行为准则,暗示了他未来“包青天”命运的形成根源,增强了故事的逻辑性与感染力。

问2:包公在赶考途中遇到的“恶霸抢粮”情节,为何在戏曲中反复出现?

答:这一情节是戏曲“试心”手法的典型运用,它通过“强权欺压弱小”的冲突,快速建立包拯“见义勇为”的性格特点,让观众直观感受到其“刚正”;“恶霸”作为反派,与包拯形成鲜明对比,凸显了“清官”与“贪官”的矛盾,强化了戏剧张力;此类情节贴近民间生活,反映了百姓对“正义战胜邪恶”的朴素愿望,容易引发观众共鸣,是包公戏“接地气”的重要体现。