民间豫剧曲剧团是扎根于河南基层的民间戏曲艺术团体,是豫剧、曲剧两大地方剧种在民间传承与发展的重要载体,与专业院团相比,民间剧团更具草根性、自发性和地域性,成员多为农民、退休职工或戏曲爱好者,他们以“农忙务农、农闲唱戏”的方式,将传统戏曲融入乡村生活,成为维系乡土文化记忆的重要纽带,这些剧团多活跃于庙会、节庆、婚丧嫁娶等民俗活动,演出内容贴近百姓生活,表演风格质朴生动,深受中老年观众喜爱,同时也承担着豫剧、曲剧艺术在基层传播与普及的重要职能。

历史发展与演变脉络

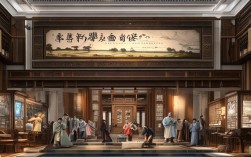

民间豫剧曲剧团的历史可追溯至清末民初,彼时,河南地区庙会、社火活动频繁,民间艺人自发组织“小戏班”,以锣鼓、梆子为伴奏,演唱豫剧(河南梆子)和曲剧(高台曲)等地方戏种,早期剧团规模较小,成员多为半职业艺人,演出场地多在乡村戏台、打麦场,剧目以传统折子戏为主,如《花木兰》《秦香莲》《卷席筒》等,内容多忠孝节义、民间传说,契合了乡村伦理观念。

新中国成立后,民间剧团得到政府引导与规范,部分“小戏班”注册为“业余剧团”,成员逐渐固定,演出形式更加丰富,20世纪50-70年代,许多剧团编排现代戏,如《朝阳沟》《李双双》,反映农村新生活,成为宣传政策、凝聚民力的文化阵地,改革开放后,随着市场经济兴起,民间剧团面临市场化转型,部分剧团通过市场化演出维持运营,但仍有大量剧团依赖乡村民俗活动生存,规模与影响力有所波动,进入21世纪,随着非物质文化遗产保护工作的推进,民间豫剧曲剧团被纳入保护体系,部分优秀剧团获得资金扶持,开始探索传统与创新结合的发展路径。

组织形式与运作模式

民间豫剧曲剧团的组织形式灵活多样,运作模式高度依赖民间力量,其核心特征可概括为“自发组建、自主管理、自筹资金、自娱自乐”。

(一)成员构成

民间剧团的成员以本地村民为主,年龄多在40-70岁之间,职业涵盖农民、小商贩、退休教师等,核心成员(如主演、琴师)多为有一定戏曲功底的老艺人,负责传承唱腔、表演技巧;普通成员(如配角、伴奏、后勤)多为戏曲爱好者,利用业余时间参与排练与演出,部分剧团会吸收年轻学员,通过“老带新”培养接班人,但年轻人占比普遍较低,面临传承断层问题。

(二)资金来源

剧团资金主要依赖“三头”:演出收入(占60%)、村民集资(占30%)、政府补贴(占10%),演出收入多来自乡村庙会、寿宴、企业庆典等,一场演出报酬约500-2000元,视规模和距离而定;村民集资多在重大节庆时自愿捐款,用于购买服装、道具;政府补贴则通过“文化下乡”“非遗保护”等项目发放,金额有限,仅能维持基本运营。

(三)演出与传承

演出场所以乡村戏台、社区广场为主,全年演出多集中在春节、元宵节、庙会等传统节日,年均演出50-100场,剧目分为传统戏、现代戏和自编剧目三类:传统戏如《穆桂英挂帅》《七品芝麻官》,保留原汁原味的唱腔与表演;现代戏如《焦裕禄》《乡村爱情》,融入时代元素;自编剧目则根据本地事件改编,如《孝亲模范》《乡村振兴记》,贴近百姓生活,传承方式以“口传心授”为主,老艺人通过“一对一”教学,将唱腔、身段、锣鼓经传授给年轻一代,缺乏系统的理论教材和专业培训。

艺术特色与文化价值

民间豫剧曲剧团的艺术特色集中体现在“乡土性”“生活化”与“互动性”三个方面。

在唱腔与表演上,民间剧团保留了豫剧的“粗犷豪放”与曲剧的“细腻婉转”,同时融入河南方言的韵律,形成独特的“乡土唱腔”,豫剧《朝阳沟》中“银环上山”的选段,民间演员会加入河南方言的语调,使唱词更具亲和力;曲剧《陈三两爬堂》的“哭板”表演,演员通过眼神、手势的细微变化,将悲情演绎得淋漓尽致,引发观众共鸣。

表达上,民间剧团注重“接地气”,剧目多取材于乡村生活,反映农民的喜怒哀乐,如《卷席筒》中苍娃的善良与机智,《李双双》中农村妇女的新形象,既传递了传统道德观念,也展现了时代变迁,演出过程中,演员与观众互动频繁,观众可随时叫好、点戏,甚至上台参与“对唱”,形成“台上台下共演一台戏”的热闹氛围,这种“沉浸式”体验是专业院团难以复制的。

文化价值层面,民间豫剧曲剧团是豫剧、曲剧艺术的“活化石”,它们保存了大量濒临失传的传统剧目和表演技巧,如豫剧的“四大扇”(大锣、大钹、大鼓)伴奏法,曲剧的“鼓子曲”唱腔,为专业院团提供了丰富的创作素材,剧团作为乡村文化活动的核心,凝聚了乡民情感,维系了乡村社会的文化认同,成为乡村振兴中“文化自信”的重要支撑。

挑战与转型之路

尽管民间豫剧曲剧团具有重要的文化价值,但其发展仍面临诸多挑战:一是观众老龄化严重,年轻人因娱乐方式多元(短视频、影视剧等)对传统戏曲兴趣不足;二是资金短缺,难以负担服装、道具更新及演员培训成本;三是传承断层,年轻学员流失,部分老艺人因年事已高无法继续教学;四是市场竞争,专业院团和商业演出挤压了民间剧团的生存空间。

为应对挑战,民间剧团开始探索转型之路:一是创新剧目,将传统戏曲与现代元素结合,如改编《白蛇传》加入灯光、舞美技术,创作反映乡村振兴、疫情防控的新戏;二是拥抱新媒体,通过直播平台演出短视频片段,吸引年轻观众,部分剧团粉丝量已达数万;三是政府与社会协同,通过“戏曲进校园”“非遗工坊”等项目培养年轻观众和演员,企业赞助“乡村戏曲节”,扩大剧团影响力。

相关问答FAQs

问题1:民间豫剧曲剧团与专业豫剧、曲剧团的主要区别是什么?

解答:民间豫剧曲剧团与专业院团在多个方面存在差异:一是性质不同,民间剧团为自发组织的业余团体,专业院团为政府或企业扶持的职业团体;二是成员构成不同,民间剧团成员多为农民或业余爱好者,专业院团成员为受过系统训练的专业演员;三是演出目的不同,民间剧团以“自娱自乐、服务乡邻”为主,专业院团以“艺术创作、市场演出”为主;四是艺术风格不同,民间剧团更注重“乡土化”“生活化”,表演质朴自然,专业院团更强调“规范化”“精品化”,表演精致严谨。

问题2:如何让更多年轻人关注和参与民间豫剧曲剧团?

解答:吸引年轻人参与民间豫剧曲剧团,需从内容、形式、传播等多方面创新:一是内容创新,创作反映年轻人生活的青春题材剧目,如校园故事、职场经历,将流行音乐、街舞等元素融入戏曲;二是形式创新,开展“戏曲+短视频”“戏曲+直播”活动,通过短平快的内容吸引年轻观众,举办“戏曲嘉年华”“沉浸式戏曲体验”等活动,增强互动性;三是政策支持,政府设立“青年戏曲人才专项基金”,鼓励年轻人参与剧团,学校开设戏曲兴趣班,将豫剧、曲剧纳入美育课程,培养年轻观众的审美认同;四是社会联动,与企业合作推出“戏曲文创产品”(如戏曲盲盒、动漫形象),扩大民间剧团的社会影响力。