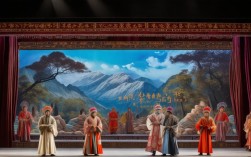

张宝英作为豫剧崔派艺术的杰出传人,以其精湛的唱腔、饱满的情感和深刻的人物塑造,在豫剧界享有盛誉,由她主演的豫剧《包青天》(尤其是经典折子戏《铡美案》),不仅是其艺术生涯中的代表作,更是豫剧舞台上的不朽经典,将包拯的铁面无私与秦香莲的悲情坚毅演绎得淋漓尽致,成为几代观众心中的艺术丰碑。

豫剧《包青天》取材于传统公案故事,以“铡美案”为核心情节,讲述了包拯不畏权贵,为秦香莲伸张正义、惩治负心汉陈世美的故事,张宝英在剧中饰演秦香莲这一关键角色,她突破了传统青衣“柔弱哀怨”的刻板印象,赋予人物“外柔内刚、悲愤不屈”的立体特质,在表演中,她将崔派艺术“以情带声、声情并茂”的精髓发挥到极致:唱腔上,她运用“苦音”“哭腔”等技巧,如“秦香莲跪至在公厅以上”的经典唱段,通过高亢苍凉的拖腔、字字泣血的咬字,将秦香莲的悲苦、绝望与对公道的渴望层层递进地展现;念白中,她结合河南方言的质朴与戏曲韵白的节奏感,让“陈世美你忘恩负义”的控诉既接地气又充满戏剧张力;身段上,她以水袖功、跪步、蹉步等程式化动作,配合眼神的微妙变化,从初见包拯时的隐忍克制,到陈述冤情时的悲愤交加,再到最终得到昭雪后的含泪叩拜,每一个细节都精准传递出人物的内心波澜,让观众仿佛置身于剧情之中,与角色同悲同喜。

张宝英的《包青天》之所以成为经典,不仅在于其个人艺术造诣,更在于她对传统剧目的创造性转化,她在尊重豫剧本体艺术的基础上,融入自己对人物的理解:秦香莲不再是单纯的“受苦女性”,而是一个在苦难中坚守尊严、主动抗争的底层女性代表,这种“悲而不伤、刚柔并济”的塑造,既契合传统伦理中“善恶有报”的价值取向,又赋予角色现代审美意义,使剧目跨越时代,依然能引发观众共鸣,她在与饰演包拯的演员对手戏中,通过节奏把控与情感互动,将“公堂对峙”的紧张感推向高潮,展现了深厚的舞台默契与控场能力,成为豫剧“唱念做打”综合艺术的典范。

| 表演维度 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 唱腔艺术 | 崔派“苦音”与“脑后音”结合,唱腔苍凉高亢,拖腔婉转如泣,字字含情 | 增强悲剧感染力,凸显秦香莲的悲苦命运与不屈精神,形成“一听入心”的艺术冲击 |

| 身段表达 | 水袖功(如“抖袖”“抛袖”)、跪步、蹉步等程式化动作,配合眼神的悲愤与坚毅 | 以形传神,将抽象情感具象化,使人物内心外化为可感的舞台形象,增强戏剧张力 |

| 情感层次 | 从隐忍到悲愤,从绝望到希望,情感递进自然,层次分明 | 塑造立体丰满的人物性格,避免脸谱化,让观众产生强烈共情 |

| 人物塑造 | 突破传统青衣柔弱特质,赋予秦香莲“外柔内刚、主动抗争”的现代精神 | 延续剧目经典性的同时,赋予传统角色新的时代内涵,实现艺术创新 |

豫剧《包青天》通过张宝英的演绎,不仅展现了豫剧艺术的独特魅力,更传递了“正义必胜”“善恶有报”的普世价值,成为连接传统与现代的文化纽带,其唱腔至今仍被戏迷传唱,舞台形象深入人心,印证了经典艺术穿越时空的生命力。

FAQs

-

问:张宝英在《包青天》中饰演的秦香莲,与其他流派的秦香莲相比有何独特之处?

答:张宝英的秦香莲更突出“刚烈”与“抗争”的特质,她融合崔派“刚健挺拔”的唱腔特点,区别于其他流派“柔弱哀怨”的演绎风格,在表现人物悲苦的同时,强调其对命运的不屈和对公道的主动追求,在“见包拯”一折中,她通过挺直的脊梁、坚定的眼神和激昂的唱腔,将秦香莲从“哀告者”转变为“控诉者”,使角色更具独立人格和力量感,赋予传统剧目现代审美意义。 -

问:豫剧《包青天》中,张宝英的哪些唱段最经典?这些唱段的艺术特点是什么?

答:张宝英在《包青天》中最经典的唱段是“秦香莲跪至在公厅以上”和“陈世美你当官不认妻”,前者以“苦音”为核心,唱腔苍凉悲怆,拖腔如泣如诉,通过高低音的强烈对比和节奏的快慢变化,展现秦香莲的绝望与期盼;后者则节奏明快、字字铿锵,运用“垛板”增强叙事性和控诉力度,配合“擞音”“颤音”等技巧,将陈世美的负心与秦香莲的愤恨刻画得入木三分,这些唱段既保留了豫剧“高亢激越”的本体特色,又通过情感处理细腻入微,达到“情技合一”的艺术高度,成为豫剧唱腔的典范。