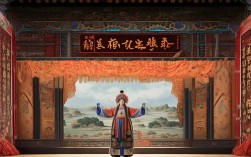

在传统戏曲的广阔天地中,乡村题材始终是滋养角色生长的沃土,而“风流汉”形象更是以其独特的烟火气与生命力,成为民间戏曲舞台上不可或缺的存在,他们或许是行走乡野的落魄书生,或许是浪迹江湖的游侠义士,或许是机敏诙谐的市井小民——这些“风流汉”并非传统意义上的“风流成性”,而是带着乡村社会的鲜活印记,以多情、洒脱、智勇的特质,成为民众情感与智慧的代言人,折射出乡土中国的人情世态与精神追求。

乡村戏曲中的“风流汉”:角色类型与性格光谱

乡村戏曲的“风流汉”形象并非单一模板,而是根据不同剧种、故事背景,呈现出丰富的类型学特征,从角色功能与性格内核出发,可大致分为三类,其形象特质与舞台表现各有千秋:

| 角色类型 | 代表人物 | 性格特点 | 典型剧种与剧目 |

|---|---|---|---|

| 风流才子 | 张生(《西厢记》) | 重情重义、才华横溢、略带书生气 | 昆曲、越剧、豫剧(《西厢记》) |

| 游侠义士 | 李逵(民间改编版) | 疏财仗义、豪放不羁、带草莽气 | 秦腔、京剧(《李逵探母》等) |

| 市井智者 | 阿Q(戏曲改编版) | 机敏圆滑、幽默诙谐、底层生存智慧 | 川剧、花鼓戏(《阿Q正传》改编) |

风流才子多源于文人故事,却因乡村戏曲的“民间化”改造褪去了酸腐气,多了几分接地气的真情,如《西厢记》中的张生,在元杂剧中本是“银样镴枪头”的痴情书生,而到了地方戏舞台(如越剧《西厢记》),他的“风流”更多体现在对崔莺莺的执着追求上——翻墙赴约时的笨拙、被老夫人责骂时的局促、红娘牵线时的喜悦,这些细节将“才子”的“风流”从风花雪月拉至乡村生活的真实情境,成为民众眼中“有情有义”的鲜活形象。

游侠义士的“风流”则带有江湖草莽的豪迈,他们或许不拘礼法,却深谙乡村社会的“义理”:为朋友两肋插刀,为弱者打抱不平,如秦腔中的“李逵”形象,虽源自《水浒传》,却被注入了西北乡村的粗粝气质——他怒杀四虎时的悲愤,接母亲回乡时的憨态,以及面对不公时的“路见不平一声吼”,这种“风流”是草莽英雄对乡村朴素正义的坚守,带着泥土的芬芳与力量的野性。

市井智者的“风流”最贴近乡村日常生活的肌理,他们可能是小商贩、穷书生、甚至是不务正业却讨人喜欢的“混混”,如川剧《滚灯》中的皮金,以插科打诨的方式讽刺乡绅的虚伪,用民间智慧化解矛盾,他们的“风流”不在于风月,而在于“活着”的智慧——在困顿中寻找乐趣,在压迫下坚守尊严,成为乡村民众“苦中作乐”精神的艺术化身。

“风流汉”的“风流”:乡土伦理与人性解放的双重变奏

乡村戏曲中的“风流汉”,其“风流”内核实则是乡土社会伦理与人性解放的复杂交织,在传统乡村礼教森严的环境中,“风流汉”往往扮演着“规则打破者”的角色,但他们的“打破”并非无序的反叛,而是带着民间对“真情”“正义”“自由”的朴素追求,成为乡土伦理的“弹性补充”。

其一,“风流”是对“礼教束缚”的温柔反抗,在以“父母之命、媒妁之言”为核心的乡村婚姻伦理中,“风流才子”对自由爱情的追求,实则是人性对个体情感的呼唤,如黄梅戏《天仙配》中的董永,虽被定义为“老实人”,但与七仙女的相遇相知,本身就是对“天规”的挑战,而董永的“风流”体现在对爱情的真诚——他不为仙女身份所惑,只愿“夫妻双双把家还”,这种“风流”是乡村民众对“情大于理”的价值认同。

其二,“风流”是“生存智慧”的民间表达,对于底层的“市井智者”而言,“风流”是一种生存策略,在资源匮乏、等级森严的乡村,他们以幽默、机敏化解压迫,用“不正经”的外表包裹着“正经”的内核,如花鼓戏《打铜锣》中的蔡九哥,表面上是“爱占小便宜”的“风流汉子”,实则用“假意贪财”的方式教育村民遵守集体规则,这种“风流”是乡村民众“以柔克刚”的生活哲学的艺术化呈现。

其三,“风流”是“侠义精神”的世俗演绎,游侠义士的“风流”往往与“义”绑定,他们的不羁是为了守护乡村的“公理”,如京剧《徐策跑城》中的徐策,虽是文官,却因“义”而“疯跑”——这种看似“失态”的“风流”,实则是士大夫精神与民间侠义的结合,成为乡村社会对“正义必胜”的精神寄托。

从舞台到乡土:“风流汉”的文化记忆与当代价值

乡村戏曲中的“风流汉”形象,并非虚构的艺术符号,而是乡土社会文化记忆的载体,他们生长于乡村的节庆、庙会、婚丧嫁娶之中,与民众的生活情感深度绑定:在丰收的戏台下,人们为“风流才子”的真情落泪;在旱灾的祈雨仪式中,人们借“游侠义士”的故事祈求正义;在冬夜的火塘边,人们用“市井智者”的笑话驱散贫困的苦闷,这些形象通过口传心授、代代相传,成为乡村民众“集体无意识”中的文化基因。

当代社会,随着城市化进程的加速,乡村戏曲的生存空间受到挤压,但“风流汉”形象的文化价值并未消逝,他们作为“民间智慧”的化身,为当代文艺创作提供了灵感——如电影《我不是药神》中的程勇,便带有“市井智者”的“风流”特质:看似不务正业,却用“灰色手段”守护生命正义;他们的“多情”“洒脱”“智勇”,恰是现代都市人缺失的“乡土精神”,提醒我们在快节奏的生活中,保持对真情、正义与自由的追求。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的“风流汉”形象是否与现代价值观中的“性别平等”存在冲突?

A1:传统戏曲中的部分“风流汉”形象确实带有封建时代的性别烙印,如将女性视为“追求对象”的客体化倾向,但这并非其本质,在乡村戏曲的民间叙事中,“风流汉”的“风流”更多是对“真情”的平等向往——如《梁山伯与祝英台》中,梁山伯的“风流”是对祝英台人格的尊重与灵魂的契合,而非单纯的外貌吸引,当代戏曲改编已剔除封建糟粕,如新编越剧《梁山伯与祝英台》更强调两人“精神平等”的爱情观,使“风流汉”形象与现代性别价值观相融合。

Q2:为什么乡村戏曲中的“风流汉”能跨越时代,持续引发民众共鸣?

A2:其核心在于“真实性”——他们并非完美无瑕的“高大全”,而是带着“缺点”的“身边人”:张生会胆怯,李逵会鲁莽,市井智者会“耍小聪明”,这些“缺点”让他们贴近民众的生活经验,更重要的是,“风流汉”的“风流”本质是对“人性解放”的追求:对自由的渴望、对正义的坚守、对真情的执着,这些是人类共通的情感需求,无论时代如何变迁,人们对“活得像个人样”的追求从未改变,这正是“风流汉”形象跨越时代的生命力所在。