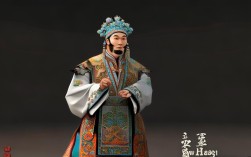

京剧作为中国国粹,其舞台道具承载着深厚的文化内涵与艺术匠心,而青龙刀作为传统兵器道具中的典型代表,不仅是武戏表演的重要辅助,更是塑造英雄形象、传递人物精神的核心符号,从视觉呈现来看,青龙刀的道具图片往往能直观展现其造型特点、工艺细节及舞台美学,成为京剧艺术研究与文化传播的重要载体。

青龙刀的道具造型以《三国演义》中关羽的兵器为原型,整体设计兼具写实与写意,既保留“青龙偃月”的历史意象,又融入京剧舞台的夸张与程式化特征,从图片中可见,青龙刀通常由刀身、刀柄、刀镡、刀穗四部分组成,各部分比例协调,装饰繁复而有序,刀身呈半月形,弧度较大,长度多在1.5米至2米之间(具体尺寸根据演员身高与剧目需求调整),刀背厚重,刀刃薄而锋利,整体线条刚劲有力,彰显“一刀定乾坤”的威猛气势,刀身多采用木质或泡沫材料制作,既保证舞台安全性,又通过金属包边或彩绘工艺模拟真实金属质感,图片中常可见刀身上“青龙吐火”的纹样——以青绿色为底色,用金漆勾勒龙形,龙身蜿蜒盘绕,龙首昂扬,龙目炯炯,搭配红、黄、黑等色彩的云纹、火焰纹装饰,既符合“青龙”的意象,又形成强烈的视觉冲击,与关羽“面如重枣、丹凤眼、卧蚕眉”的形象相得益彰。

刀柄部分是青龙刀装饰的重点,也是体现道具工艺精细之处的关键,图片中可见,刀柄多采用硬木(如枣木、檀木)制成,表面缠绕红色或棕色皮革,增加握持的摩擦力;柄首多雕饰龙首或莲花纹,龙口含珠,鳞片清晰,细节刻画入微;柄尾常配有金属环,用于系挂刀穗,刀穗是青龙刀的点睛之笔,通常由红色丝绸制成,穗长可达1米,末端点缀黄色流苏,部分高级道具会在穗中嵌入金属丝,使穗尾在挥舞时自然散开,形成“如火焰翻飞”的动态效果,图片中静态展示的刀穗虽无动态,却能通过丝线的光泽与穗尾的弧度,让人联想到舞台上“刀穗如虹”的绚丽场景。

从制作工艺来看,京剧青龙刀道具凝聚了传统手工艺的智慧,若以表格形式梳理其核心工艺特点,可分为以下维度:

| 制作环节 | 常用材料 | 工艺技法 | 视觉效果 |

|---|---|---|---|

| 刀身制作 | 泡沫木、轻质木材、金属包边 | 雕刻成型、打磨抛光、彩绘上漆 | 模拟金属质感,青绿底色配金纹,龙纹立体生动 |

| 刀柄装饰 | 硬木、皮革、金属(铜、铁) | 雕刻龙纹/莲花纹、皮革缠绕、金属包嵌 | 手握舒适,柄首纹样精细,金属部分光泽温润 |

| 刀穗制作 | 丝绸、金属丝、流苏 | 丝绸染色、金属丝嵌入、流苏编织 | 红色浓烈,穗尾飘逸,舞台挥舞时动态感强 |

| 整体装配 | 螺丝、胶水、金属连接件 | 部件拼接、平衡调试、加固处理 | 刀身与刀柄连接稳固,重心合理,挥舞时操控灵活 |

在京剧表演中,青龙刀不仅是关羽的标志性道具,更是其“忠义仁勇”精神的物化象征,从图片中静态的“亮相”造型,可联想到舞台上经典的动作设计:如“拖刀计”中刀尖拖地、慢步前移的沉稳,“单刀赴会”中刀花翻飞、指斥敌方的豪迈,“过五关斩六将”中劈、砍、撩、抹的迅猛,这些动作通过青龙刀的轨迹与光影变化,将关羽的威猛、沉稳与忠义具象化,让观众在视觉冲击中感受人物精神,不同剧目中,青龙刀的运用亦有所差异:如《古城会》中,刀身常指向敌方,体现关羽的威严;《华容道》中,刀穗轻摆,配合关羽“放曹”时的复杂心理,动作幅度放缓,更显悲壮,这些细微差异,在道具图片的细节中往往能窥见端倪——例如刀穗的松紧度、刀身的倾斜角度,都可能暗示不同的剧情氛围与人物情绪。

从文化象征层面看,青龙刀的“青龙”纹样暗合东方文化中“青龙为东方之神”的意象,代表着勇猛、正义与祥瑞;刀身的厚重与锋利,则隐喻关羽“义薄云天”的刚毅品格,京剧道具讲究“形神兼备”,青龙刀正是通过其夸张的造型、鲜明的色彩与精细的工艺,将历史人物的“神”与舞台艺术的“形”完美融合,成为京剧美学的典型代表。

相关问答FAQs:

Q1:京剧青龙刀道具与真实历史上的青龙偃月刀有何区别?

A1:历史上的青龙偃月刀(又名“掩月刀”)多为实战兵器,长度约2米以上,刀刃宽厚,重量较大,主要用于战场劈砍;而京剧青龙刀道具则更注重舞台表现力,采用轻质材料(如泡沫木、金属包边)减轻重量,长度根据演员体型调整(通常1.5-1.8米),装饰纹样(如龙纹、云纹)更繁复夸张,色彩对比强烈(青绿底色配金漆),且刀穗设计强调动态美感,以适应程式化表演需求,本质上是从“实战兵器”向“艺术符号”的转化。

Q2:如何通过青龙刀道具的细节辨别不同剧目中的关羽形象?

A2:不同剧目中,青龙刀的细节会根据关羽的人物状态与剧情氛围进行调整。《单刀会》中,关羽赴宴时刀身常配红色绸缎刀衣,刀穗自然垂落,体现从容自信;《走麦城》中,刀身可能略有磨损(通过彩绘做旧处理),刀穗打结或凌乱,暗示英雄末路的悲壮;《战长沙》中,刀刃部分颜色更亮,刀穗较短且系紧,突出战场厮杀的激烈,刀柄的装饰细节(如龙纹的繁复程度)、刀身的倾斜角度等,都能辅助塑造关羽在不同情境下的性格特质。