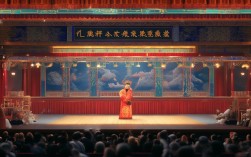

京剧作为中国传统戏曲艺术的集大成者,被誉为“国粹”,其经典剧目历经百年沉淀,不仅是戏曲舞台上的璀璨明珠,更是中华文化的鲜活载体,这些名著以丰富的历史故事、鲜明的人物形象、精湛的唱腔设计和独特的表演程式,构建起一个兼具艺术高度与文化深度的戏剧世界,承载着中国人的价值观、审美情趣与历史记忆。

京剧经典剧目的艺术魅力

京剧剧目题材广泛,涵盖历史演义、民间传说、才子佳人、忠义侠客等,通过“唱、念、做、打”的有机融合,将文学性、音乐性、舞蹈性与武术性融为一体,形成独特的舞台美学。

《霸王别姬》是梅派艺术的代表作之一,以西楚霸王项羽与虞姬的生死诀别为核心,展现英雄末路的悲怆,梅兰芳塑造的虞姬,唱腔婉转凄美,如“看大王在帐中和衣睡稳”一段,舒缓中透着哀婉;身段则融合了昆曲的柔美,如“剑舞”一场,通过双剑翻飞的舞蹈,既表现虞姬的刚烈,又暗合“力拔山兮气盖世”的霸王气概,最终以自刎的悲壮定格成经典,项羽的净角表演则注重“霸派”气度,靠旗的颤动、髯口的甩动与沉郁的唱腔,共同勾勒出这位末路英雄的复杂心境。

《贵妃醉酒》源自昆曲《百花亭》,经梅兰芳改编为京剧经典,成为“梅派”唱做并重的典范,剧目以杨贵妃在百花亭等候唐明皇,却得知其转驾西宫后的失落与醉态为主线,通过“海岛冰轮初转腾”“卧鱼”“衔杯”等高难度身段,将贵妃的娇媚、幽怨与醉意演绎得淋漓尽致,唱腔上,“海岛冰轮”一段运用[四平调],旋律如行云流水,既表现月色之美,又暗喻贵妃内心的波澜,而“醉步”的踉跄与眼神的迷离,则将“醉”字从生理层面升华为心理层面的失意,揭示宫廷女性命运的悲剧性。

《锁麟囊》是“程派”创始人程砚秋的代表作,以“善有善报”为主题,通过富家小姐薛湘灵与贫女赵守贞的赠囊之恩,展现人性的温暖与命运的流转,程砚秋的唱腔以幽咽婉转、顿挫分明著称,如“春秋亭外风雨暴”一段,[西皮导板]与[原板]的转换,既表现薛湘灵出嫁时的得意,又为后续的落难埋下伏笔;“三让椅”的做功则通过细微的肢体语言,刻画薛湘灵从骄纵到谦逊的心理变化,而“朱楼寻囊”一场,程砚秋结合“鬼步”与水袖功,将急切、悔恨与惊喜层层递进,最终以“认囊”的团圆收尾,传递出“世事无常,善念长存”的价值观。

《定军山》作为京剧最早的“老三鼎甲”之一,是谭鑫培的拿手好戏,也是传统武老生戏的巅峰,剧目取材《三国演义》,老将黄忠为报国恩,力斩夏侯渊,展现“老当益壮”的英雄气概,全剧以“唱、做”为主,谭鑫培通过苍劲有力的唱腔(如“这一封书信来得巧”)与稳健的台步,将黄忠的智勇双全演绎得栩栩如生;“刀马舞”一场,靠旗的翻飞与刀花的变幻,既体现武生的功架,又凸显老将的威风,成为“唱功戏”与“做功戏”结合的典范。

《穆桂英挂帅》是梅兰芳晚年编演的新编历史剧,以巾帼英雄穆桂英为核心,打破传统戏曲中女性“柔弱”的刻板印象,剧目中,穆桂英从“辞印”到“挂帅”,通过“捧印”一场的大段唱腔(如“猛听得金鼓响画角声震”),以[二黄导板]与[回龙]的跌宕起伏,展现其从犹豫到坚定的心理转变;身段上,结合了武生的英气与旦角的柔美,靠旗的甩动与翎子的颤动,既显元帅威风,又不失女性风姿,成为现代京剧“推陈出新”的标杆。

经典剧目概览

为更直观呈现京剧名著的特色,以下选取部分经典剧目进行简要梳理:

| 剧目 | 类型 | 经典唱段/表演亮点 | 代表演员/流派 |

|---|---|---|---|

| 《霸王别姬》 | 悲情历史戏 | “看大王在帐中和衣睡稳”“剑舞” | 梅兰芳(梅派) |

| 《贵妃醉酒》 | 做功戏 | “海岛冰轮初转腾”“卧鱼衔杯” | 梅兰芳(梅派) |

| 《锁麟囊》 | 文唱功戏 | “春秋亭外风雨暴”“三让椅”“朱楼寻囊” | 程砚秋(程派) |

| 《定军山》 | 老生唱功戏 | “这一封书信来得巧”“刀马舞” | 谭鑫培(谭派) |

| 《穆桂英挂帅》 | 新编历史戏 | “猛听得金鼓响画角声震”“捧印” | 梅兰芳(梅派) |

| 《四郎探母》 | 伦理家庭戏 | “坐宫”“叫小番”“见娘” | 马连良、谭富英等 |

| 《赵氏孤儿》 | 悲义历史戏 | “说破”“搜孤救孤” | 马连良(马派) |

| 《野猪林》 | 武生悲情戏 | “白虎堂”“长亭别”“雪夜上梁山” | 盖叫天(盖派) |

| 《打渔杀家》 | 文武老生戏 | “恨赃官”“杀家” | 余叔岩(余派) |

| 《三岔口》 | 武生武丑戏 | 无实物摸黑打斗 | 张春华(武丑) |

京剧名著的文化价值

京剧经典剧目的生命力,不仅在于其艺术形式的精湛,更在于其承载的文化内涵,无论是《赵氏孤儿》中“舍生取义”的忠义精神,还是《锁麟囊》中“乐善好施”的道德观,抑或是《穆桂英挂帅》中“家国情怀”的民族意识,都深刻反映了中国传统文化的核心价值,这些剧目通过程式化的表演(如“起霸”“走边”“甩发”等),将生活动作提炼为艺术语言,形成独特的“写意”美学,与西方戏剧的“写实”形成鲜明对比,成为东方戏剧的代表。

京剧名著的传承与发展,离不开一代代艺术家的创新,从谭鑫培的“谭派”创立,到梅兰芳的“梅派”革新,再到程砚秋的“程派”突破,艺术家们在尊重传统的基础上,结合时代审美进行改编,使京剧始终保持着鲜活的生命力。《贵妃醉酒》从花旦戏改为青衣戏,《穆桂英挂帅》融入现代舞台元素,都体现了“守正创新”的艺术精神。

相关问答FAQs

Q1:欣赏京剧名著时,应重点关注哪些方面?

A:欣赏京剧名著可从“唱、念、做、打”四个维度入手:唱腔关注流派特色(如梅派的婉转、程派的幽咽)与情感表达;念白注意“韵白”的韵律感与“京白”的生活化;做功观察身段、表情与道具的配合(如水袖、翎子、扇子的运用);打功则看武打套路的节奏与技巧(如“翻跟头”“枪花”),需理解剧目的历史文化背景,结合行当特点(生、旦、净、丑)综合感受其艺术魅力。

Q2:为什么京剧能被称为“国粹”?

A:京剧被称为“国粹”,主要因其三方面特质:一是文化包容性,融合了徽剧、汉剧、昆曲、梆子等多种戏曲元素,成为集大成的剧种;二是艺术综合性,将文学、音乐、舞蹈、美术、武术等融为一体,形成独特的舞台体系;三是民族代表性,其剧目承载着中华文化的核心价值观,表演体系具有鲜明的民族特色,且在国际舞台广受认可,成为中国文化的重要符号。