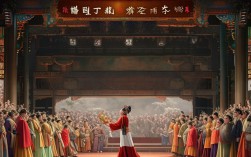

京剧《焚绵山》是传统京剧中的经典历史题材剧目,取材于春秋时期“介子推割股奉君”“晋文公焚绵山”的历史传说,经民间演绎与京剧艺术加工,成为展现忠义精神、人性冲突与权力考验的经典剧目,该剧以细腻的人物刻画、跌宕的戏剧冲突和鲜明的京剧艺术特色,数百年来久演不衰,不仅是中国传统文化的重要载体,更蕴含着对忠义、淡泊、功过等永恒主题的深刻思考。

剧情梗概

《焚绵山》的故事背景设定在春秋时期,晋国公子重耳(后为晋文公)因骊姬之乱流亡国外,历经十九年艰辛,期间,大臣介子推始终追随左右,在重耳饥饿濒死时,曾“割股奉君”(割下自己大腿的肉熬汤给重耳充饥),成为重耳流亡生涯中最忠诚的辅佐者。

十九年后,重耳在秦穆公帮助下回国即位,成为晋文公,大封功臣时,介子推却携母隐居绵山,不言禄、不居功,认为“辅佐君主乃臣子本分,非为求取封赏”,晋文公起初遗忘介子推,经人提醒后深感愧疚,亲自前往绵山寻访,介子推避而不见,闭门不出,晋文公为逼其出山,听信奸人建议,下令三面焚山,以为介子推会因火势逼迫而出山,介子推坚守气节,始终未出,最终与母亲相拥被烧死在绵山之中,晋文公悔恨不已,下令在介子推遇难之日禁火寒食,以寄哀思,逐渐演变为“寒食节”习俗。

主要人物分析

介子推(行当:老生/靠把老生)

介子推是全剧的核心人物,性格集“忠、义、淡、烈”于一体,他对重耳的忠诚超越了个人生死,割股奉君的情节将其“舍己为人”的义举推向高潮;面对封赏时的“不言禄”,则体现了他对功名利禄的超然态度,认为“君子不以其道得之,不处也”,当重耳背弃初心、沉迷权势时,他选择以死明志,焚山而死的悲壮结局,使其成为“忠义”与“气节”的象征,表演上,演员需通过苍劲的唱腔(如二黄导板、回龙)、稳健的身段(如甩发、捋髯)和凝重的眼神,展现其内心的刚直与悲愤,尤其在“抱树焚身”一场,通过“僵尸倒”等程式化动作,将人物视死如归的决绝表现得淋漓尽致。

晋文公重耳(行当:老生/衰派老生)

重耳的性格经历了从“仁善”到“刚愎”再到“悔悟”的转变,流亡时期,他与百姓共甘苦,对介子推推心置腹,展现明君雏形;即位后,初期励精图治,但逐渐沉迷权力,遗忘旧臣,焚山的决定暴露其刚愎自用的一面,寻访不遇时的悔恨、焚山后的悲痛,则通过“跪步”“抢背”等跌扑动作和“高拨子”唱腔的悲怆旋律,将人性的复杂与挣扎刻画入微。

介母(行当:老旦)

介子推之母是传统“深明大义”的母亲形象,她理解儿子的忠义选择,支持其归隐绵山,甚至在焚山时拒绝出山,与子共赴死,她的唱念沉稳有力,如“儿啊,你既守忠义节,娘随儿心无别”等台词,既是对儿子的鼓励,也强化了“忠义传承”的主题。

骊姬(行当:青衣/花旦)

虽非主线人物,但骊姬的阴险善妒是重耳流亡的间接原因,她的存在暗合了权力斗争的残酷性,与介子推的忠义形成鲜明对比。

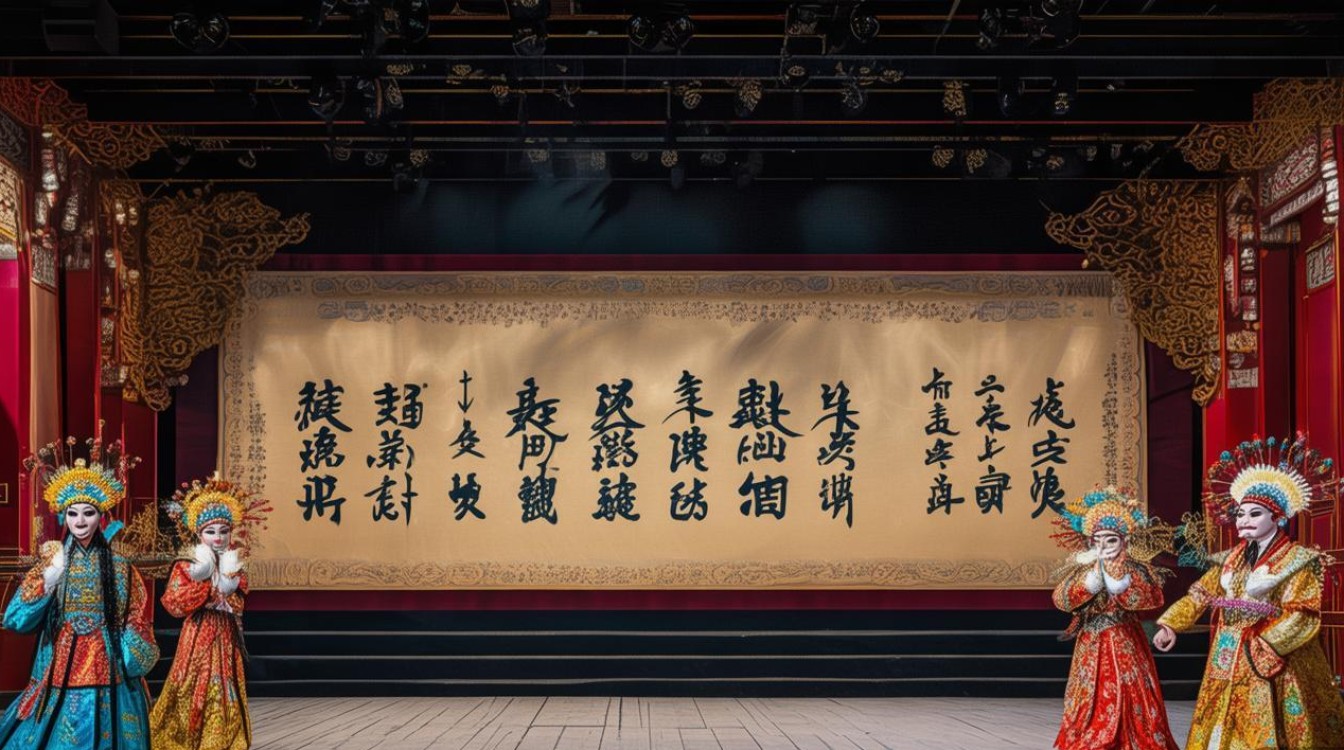

艺术特色

京剧《焚绵山》作为传统骨子老戏,充分体现了京剧“唱念做打”的综合艺术魅力,其特色主要体现在以下方面:

唱腔设计

唱腔是塑造人物情感的核心,介子推的唱段以“二黄”为主,如“听樵楼打初更夜阑人静”,旋律苍凉肃穆,展现其归隐后的淡泊心境;晋文公的悔恨唱段则多用“西皮流水”“高拨子”,节奏急促,情感跌宕,如“悔不该听谗言焚山烈火”,通过高亢的唱腔表现内心的懊悔与悲痛。

表演程式

京剧的程式化表演在剧中运用娴熟:介子推“背母”的身段(弯腰、驼背,模拟背负老母)、晋文公“甩发”的动作(表现焦躁悔恨)、介子推“推磨”的圆场(表现寻路绵山的艰辛),以及“喷火”“火彩”等特技(表现焚山场景),均通过夸张而规范的程式,将抽象情感转化为具象舞台动作,极具视觉冲击力。

舞美与道具

传统京剧舞美以“虚实结合”为原则,绵山的布景仅以松树、云片象征,重点通过灯光(如明暗变化表现火势)和演员表演营造氛围;道具方面,“髯口”“纱帽”“刀枪”等既符合人物身份,也强化了历史感,尤其在“焚山”一场,通过红色灯光与烟雾效果,结合演员的“僵尸倒”“抢背”等跌扑技巧,将悲壮氛围推向高潮。

主题意蕴

剧本通过“忠义”与“权力”的冲突,探讨了“功过是非”“人性善恶”等永恒命题,介子推的“死”不仅是个人气节的坚守,更是对权力异化的无声反抗;晋文公的“悔”则暗示了权力对人性的考验,以及“反思与救赎”的必要性,寒食节的融入,使剧情从历史传说升华为文化符号,体现了京剧“文以载道”的艺术追求。

京剧《焚绵山》以小人物折射大历史,通过介子推与晋文公的悲剧性冲突,将忠义精神、人性挣扎与权力反思融为一体,其经典唱段、程式化表演和深刻主题,使其成为京剧艺术宝库中的璀璨明珠,在当代,该剧不仅是传统文化的展示窗口,更以其对“义利之辨”的探讨,为现代社会提供了关于坚守初心、淡泊名利的启示。

相关问答FAQs

Q1:京剧《焚绵山》中,介子推为何选择“不言禄”而隐居?是否是消极避世?

A:介子推“不言禄”的核心原因是其对“忠义”的理解超越功利,他认为,辅佐重耳流亡、助其复位是臣子的本分,而非换取封赏的筹码,当重耳即位后沉迷权势、背离初心时,介子推失望于君主“从俭入奢”的转变,认为与其在腐败的朝中为官,不如坚守气节归隐,这并非消极避世,而是对“道”的坚守——他追求的是“君明臣忠”的理想政治,而非个人功名,其“焚山而死”的壮举,正是以生命践行“义高于利”的价值追求,体现了儒家“舍生取义”的精神内核。

Q2:京剧《焚绵山》的表演中,“焚山”一场有哪些独特的程式化动作?如何表现人物情感?

A:“焚山”是全剧高潮,程式化动作与情感表达紧密结合:

- 介子推:通过“抱树”的身段(双臂环抱树干,身体后仰)、“甩髯口”的动作(因悲愤而髯口颤抖),配合“高拨子”唱腔的悲怆旋律,表现其面对烈火时的决绝;最终以“僵尸倒”技巧(身体僵直向后倒下),象征其宁死不屈的气节。

- 晋文公:采用“跪步”(双膝跪地交替前行)、“抢背”(向前扑倒,以肩背触地)等跌扑动作,表现其悔恨与焦急;结合“甩发”的夸张处理(头发散乱,凸显失态),强化内心的痛苦与自责。

- 火彩运用:舞台上通过红色灯光与烟雾效果,结合演员的“蹉步”(在火光中踉跄后退),营造火势蔓延的紧张氛围,让观众直观感受到悲剧的残酷性,这些程式化动作不仅是对历史场景的再现,更是人物情感的升华,体现了京剧“以形传神”的艺术特色。