“滑油山”是京剧传统剧目中极具宗教伦理色彩与艺术表现力的经典之作,属于《目连救母》系列折子戏的核心篇章,其故事源于佛教“目连救母”的民间传说,经戏曲艺人的长期打磨,融汇了唱、念、做、打等多种表演形式,既承载着因果报应的传统伦理观念,又通过夸张的舞台艺术手法,展现了人性挣扎与救赎的深刻主题。

剧情梗概

全剧以“恶业受难—孝子救度”为主线展开:富室孀妇刘青提(亦有版本称“刘氏”)平日生活优渥,却性情傲慢,不信因果,屡毁佛经、辱僧尼、杀生灵,触怒神明,死后魂至阴司,阎罗王以其罪孽深重,判其堕入“滑油山”——此处无火却有烈焰灼身,无刃却有刀剑刺骨,山体陡滑,罪人需在热油与寒冰交替中受刑,永世不得超生,刘青提在滑油山受尽折磨,哀嚎求救,其子傅罗卜(即“目连”,佛教中“大目犍连”的戏曲化形象)幼年曾受母嘱托修行,得知母亲堕入恶道,遂发大愿,以虔诚佛法与孝心感化神佛,最终超度母亲脱离苦海。

剧情虽以“因果报应”为框架,却并非简单的说教,刘青提从“恶”到“悔”的心理转变,目连从“子孝”到“大慈”的精神升华,通过细腻的表演层层递进,使宗教故事具备了人性的温度,尤其是刘青提在滑油山受刑时的唱段与身段,将恐惧、痛苦、悔恨交织的复杂情绪刻画得淋漓尽致,成为京剧舞台上极具震撼力的“悲情戏”代表。

人物形象与艺术表现

主要人物分析

| 角色 | 行当 | 性格特点与艺术处理 |

|---|---|---|

| 刘青提 | 青衣/刺杀旦 | 前期骄横跋扈,眼神凌厉,唱腔用高亢的“西皮导板”表现其嚣张;后期堕入滑油山,身段翻滚跌扑,唱腔转为凄厉的“反二黄”,通过“甩发”“抢背”等技巧展现痛苦挣扎。 |

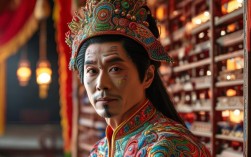

| 目连 | 老生 | 沉稳虔诚,唱腔苍劲悲凉,以“原板”“慢板”表现其对母亲的担忧与修行决心,念白字正腔圆,凸显孝子赤诚。 |

| 鬼王/夜叉 | 净/丑 | 面谱狰狞,动作夸张,以“跳鬼”“扑跌”等武丑、武净技巧,营造阴森恐怖的冥界氛围,反衬刘青提的孤立无援。 |

艺术特色

“滑油山”的舞台艺术以“夸张”与“象征”为核心,将抽象的“恶道”具象化为可感的视觉与听觉冲击:

- 唱腔设计:刘青提的唱段以“悲”为魂,如“滑油山站住了刘氏有灵”一段,运用“反二黄”的深沉旋律,辅以“哭头”“叫板”等手法,将母亲对儿子的呼唤与对自身罪孽的悔恨交织,声腔嘶哑中带着颤抖,极具感染力,目连的唱腔则多用“西皮”与“二黄”的平稳板式,凸显其修行者的坚定,与刘青提的激烈情绪形成对比。

- 身段与武打:传统演出中,“滑油山”有一套独特的“跌扑”程式,演员需在倾斜的“滑油山”布景(象征性道具)上完成“吊毛”“抢背”“僵尸”等高难度动作,模拟罪人在油山上的滑倒、翻滚、挣扎,鬼卒的“刀山舞”以快速旋转与劈砍动作,表现“刀剑刺骨”的酷刑,配合锣鼓点的急促节奏,营造出紧张压抑的氛围。

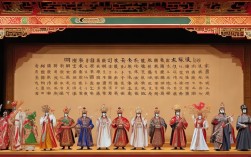

- 舞台美术:传统戏箱中,“滑油山”的布景以暗色调为主,山体用黑色油布与红绸(象征热油)拼接,灯光以幽蓝与血红色交替,配合烟雾机制造“油火升腾”的视觉效果,刘青提的罪衣罪裙(黑底白边)与目连的僧衣(灰布素衣)形成鲜明对比,强化“罪业”与“救赎”的视觉隐喻。

传承与影响

作为京剧“神怪戏”的代表,“滑油山”在清代同治、光绪年间已广泛流传,早期以“全本”形式演出,常与《游地府》《开斋》《破狱》等剧目连缀,构成完整的“目连救母”故事,20世纪以来,经程砚秋、尚小云等名角的加工,逐渐成为以“刘青提受难”为核心的折子戏,程砚秋在表演中融入“青衣唱功”与“刀马旦做派”,强调刘青提“由恶向善”的心理转变,使人物更具悲剧色彩;尚小云则突出其“身段”的力度,将“跌扑”技巧与唱腔结合,形成刚劲悲凉的风格。

现代演出中,“滑油山”虽因部分内容涉及封建迷信而有所删减,但其艺术价值仍被认可,2008年,京剧被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,“滑油山”作为传统剧目的重要组成部分,成为研究京剧宗教题材、表演程式与舞台美学的活态样本。

相关问答FAQs

Q1:“滑油山”中的“滑油山”在佛教中真实存在吗?其象征意义是什么?

A1:“滑油山”并非佛教经典中具体的地名,而是中国民间信仰与戏曲创作结合的产物,象征“恶道”中的“热地狱”之一,佛教经典虽有“八热地狱”的描述(如“屎泥地狱”“剑树地狱”),但“滑油山”的独特之处在于强调“滑”——罪人因生前“心滑”(即反复作恶、不知悔改),死后堕入此处,山体光滑如油,无法立足,需在热油中翻滚,寓意“恶习难改,自食其果”,这一象征既强化了“因果报应”的警示意义,也为戏曲表演提供了“跌扑挣扎”的视觉支点。

Q2:现代演出“滑油山”时,会对传统内容进行哪些调整?为什么?

A2:现代演出主要从两方面调整:一是删减封建迷信色彩较浓的细节,如鬼卒“勾魂”“上刑”的夸张表演,弱化“惩罚”的恐怖感,强化“悔改”与“救赎”的人性主题;二是优化舞台呈现,如用灯光、投影替代传统油布布景,减少演员在高难度动作中的安全风险,同时通过多媒体技术增强“滑油山”的沉浸感,调整的目的是在保留传统艺术精髓的同时,使其更符合当代观众的审美与价值观,避免过度渲染暴力与迷信,突出“孝道”“慈悲”等普世伦理。