豫剧《泪洒相思带》作为河南地方戏曲的经典剧目,以其凄婉动人的剧情、鲜明的人物形象和浓郁的豫剧韵味,成为展现中原文化中爱情悲剧与人性抗争的代表作品,该剧取材于民间传说,经戏曲艺术家改编创作,讲述了古代才子佳人因封建礼教与世俗偏见而酿成的生死爱恋,通过“泪洒相思带”这一核心意象,将相思之苦、离别之痛、抗争之烈展现得淋漓尽致,既承载了传统戏曲的审美特质,也折射出对人性解放的深切呼唤。

剧情梗概:爱恨交织的悲歌

故事发生在明代中期的中原地区,书香门第的千金赵玉珍与寒门学子张君瑞相恋,二人情投意合,私定终身,玉珍以祖传“相思带”相赠,寓意“生死相随,不离不弃”,玉珍之父赵尚书嫌贫爱富,强行将玉珍许配给权臣之子王公子,张君瑞得知后,苦求无门,愤而进京赶考,誓夺功名以挽回爱情,临行前,玉珍以泪浸相思带,嘱其“功名若就,莫负此带;若落魄,见带如见人”。

数年后,张君瑞高中状元,回乡欲迎娶玉珍,却发现赵家已将玉珍强行嫁与王公子,玉珍虽身处豪门,却心系张君瑞,终日以泪洗面,相思带被她贴身珍藏,夜夜抚触以寄思念,王公子发现玉珍心意,对其冷暴力相向,赵尚书为保全家族颜面,竟逼迫玉珍“断绝旧情,安守妇道”,玉珍在绝望中写下血书,托人转交张君瑞,却被王公子截获,诬陷玉珍“不守妇德”,张君瑞见血书,误以为玉珍变心,心灰意冷之下,欲削发为僧。

玉珍在元宵夜逃出家门,冒雪前往张君瑞暂居的破庙,相见时,误会尚未解开,王公子带人追至,混乱中玉珍为保护张君瑞,撞柱而亡,临终前,玉珍取出浸满泪水的相思带,系于张君腕上,泣血道:“君瑞啊,这带上的泪,是我半生相思,半生冤……若有来生,莫再生于这礼教之家!”张君瑞抱着玉珍尸身痛不欲生,泪洒相思带,血染雪地,留下一段千古悲歌。

主题思想:封建礼教下的个体悲歌

《泪洒相思带》的核心主题,是对封建礼教与世俗偏见的深刻批判,剧中,赵玉珍与张君瑞的爱情本应是纯粹美好的,却因“门当户对”的封建观念、“父母之命”的绝对权威而支离破碎,赵尚书作为封建家长的代表,将女儿的婚姻视为巩固家族利益的工具,完全无视其个人情感,这种“以利代情”的价值观,正是无数古代女性悲剧的根源,玉珍的“相思带”既是爱情的信物,也是反抗的象征——她以贴身珍藏、泪浸血染的方式,对抗着父亲强加的“妇道”与“贞节”,试图在礼教的铁壁中撕开一道人性的缝隙。

剧中还展现了个体在命运面前的无力与抗争,张君瑞试图通过“科举取士”改变命运,却最终发现功名无法对抗权力;赵玉珍以“殉情”为终极反抗,她的死既是对封建制度的控诉,也是对爱情的极致坚守,这种“以死抗争”的悲剧结局,虽带有宿命色彩,却让观众深刻感受到封建礼教对人性的扭曲与摧残,引发对“个体自由”与“情感至上”的思考。

艺术特色:豫剧韵味的极致呈现

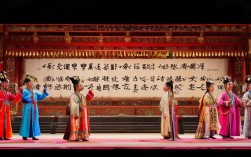

作为豫剧经典,《泪洒相思带》充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的艺术魅力,尤其以“唱”和“做”见长,将人物情感推向高潮。

在唱腔设计上,该剧融合了豫剧“豫东调”的激昂与“豫西调”的婉转,形成独特的情感表达,赵玉珍在闺中思念张君瑞时,以“慢板”抒发“独坐绣楼春色晚,手托香腮泪涟涟”的绵长愁绪;而在被迫嫁人后,则以“二八板”的节奏加快,唱出“礼教如刀斩情丝,相思带断心未死”的悲愤与抗争,尤其是“泪洒相思带”的核心唱段,演员通过“甩腔”“颤音”等技巧,将玉珍临终前的泣血控诉与张君瑞的肝肠寸断演绎得催人泪下,成为豫剧唱腔中的经典片段。

在表演上,该剧注重“以形传神”,通过细腻的身段动作展现人物内心,玉珍珍藏相思带时的轻抚、贴胸、落泪,张君瑞见血书时的颤抖、摔杯、跪地,以及两人破庙相见时的“抢背”“僵尸”等武打程式,既符合戏曲的虚拟性,又强化了戏剧冲突,舞台设计上,以“雪夜”“破庙”“绣楼”等场景营造出凄清悲凉的意境,尤其是玉珍撞柱时,红衣白雪的视觉冲击,与“泪洒相思带”的意象形成强烈对比,极具艺术感染力。

人物形象:立体丰满的悲剧群像

赵玉珍是全剧的灵魂人物,她既有封建闺秀的温婉顺从,又有对爱情的执着与对礼教的反抗,她从“私定终身”的勇敢,到“被迫嫁人”的隐忍,再到“血书传情”的绝望,最终以“撞柱殉情”完成对命运的终极反抗,其性格的转变层次分明,令人动容,她的“相思带”不仅是爱情的信物,更是她精神世界的象征——带上的泪痕与血迹,是她半生挣扎的见证,也是对封建礼教的无声控诉。

张君瑞则代表了封建时代知识分子的困境:他渴望通过科举改变命运,却最终发现功名无法抗衡权力;他深爱玉珍,却因误会而无力挽回,他的“痛哭”“削发”等行为,既是对爱情的愧疚,也是对现实的绝望,人物形象并非完美,却因真实而更具悲剧色彩。

反面人物赵尚书与王公子,并非简单的“恶人”,而是封建礼教的忠实执行者与受益者,赵尚书以“家族利益”为名,牺牲女儿的幸福;王公子以“夫权”为盾,折磨玉珍的精神,他们的“恶”源于制度性的压迫,使得悲剧更具普遍性与深刻性。

历史传承与当代价值

《泪洒相思带》自诞生以来,便成为豫剧剧团的保留剧目,历经数代艺术家的传承与创新,上世纪80年代,著名豫剧演员唐喜成、阎立品等曾先后主演该剧,通过唱腔改革与舞台调度优化,使其更符合现代观众的审美需求,近年来,年轻一代演员如小香玉等,在继承传统的基础上,融入现代话剧的表演元素,进一步丰富了人物的情感表达,让这部经典剧目焕发出新的生命力。

在当代社会,《泪洒相思带》的价值不仅在于其艺术成就,更在于其现实意义,它提醒人们关注个体情感的价值,反思封建礼教的余毒,倡导尊重与自由的爱情观,正如剧中玉珍所言:“莫再生于这礼教之家”,这句穿越数百年的呐喊,至今仍具有强烈的警示意义。

经典唱段与情感表达(表格)

| 唱段名称 | 核心情感 | 剧情节点 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《手托香腮泪涟涟》 | 绵长愁绪 | 玉珍闺中思念张君瑞 | 慢板拖腔,婉转低回 |

| 《礼教如刀斩情丝》 | 悲愤抗争 | 被迫嫁人后独坐绣楼 | 二八板节奏加快,甩腔高亢 |

| 《泪洒相思带》 | 泣血控诉 | 玉珍临终前与张君瑞诀别 | 颤音与哭腔结合,情感爆发 |

相关问答FAQs

Q1:《泪洒相思带》与其他豫剧爱情悲剧(如《秦雪梅吊孝》)有何不同?

A1:虽然《泪洒相思带》与《秦雪梅吊孝》同属豫剧爱情悲剧,但主题侧重与人物塑造有明显差异。《秦雪梅吊孝》核心是“贞节烈女”的道德坚守,秦雪梅的悲剧源于对封建礼教的认同,最终以“守节”完成道德完善;而《泪洒相思带》则更强调“个体反抗”,赵玉珍的悲剧是对封建礼教的直接控诉,她以“殉情”为反抗手段,更具现代意义上的人性觉醒。《泪洒相思带》的“相思带”意象贯穿始终,使情感表达更具符号化与象征性,而《秦雪梅吊孝》则以“吊孝”仪式推动剧情,悲情氛围更侧重于“孝道”与“贞节”的冲突。

Q2:现代演出中,《泪洒相思带》在哪些方面进行了创新?

A2:为适应现代观众的审美需求,近年来《泪洒相思带》在舞台呈现、唱腔设计与主题解读上均有创新,在舞台呈现上,采用多媒体技术,通过投影呈现“雪夜”“破庙”等场景,增强视觉冲击力;在唱腔设计上,融合流行音乐的元素,在保留豫剧韵味的基础上,调整节奏与音域,使唱段更易被年轻观众接受,在主题解读上,部分导演弱化了“封建家长”的单一反派形象,转而展现其作为“时代牺牲品”的复杂性,引发观众对“制度与人性的关系”的深层思考,部分版本将结局改为“开放式”,让玉珍的“死”成为对封建礼教的警醒,而非单纯的悲剧,增强了作品的当代价值。