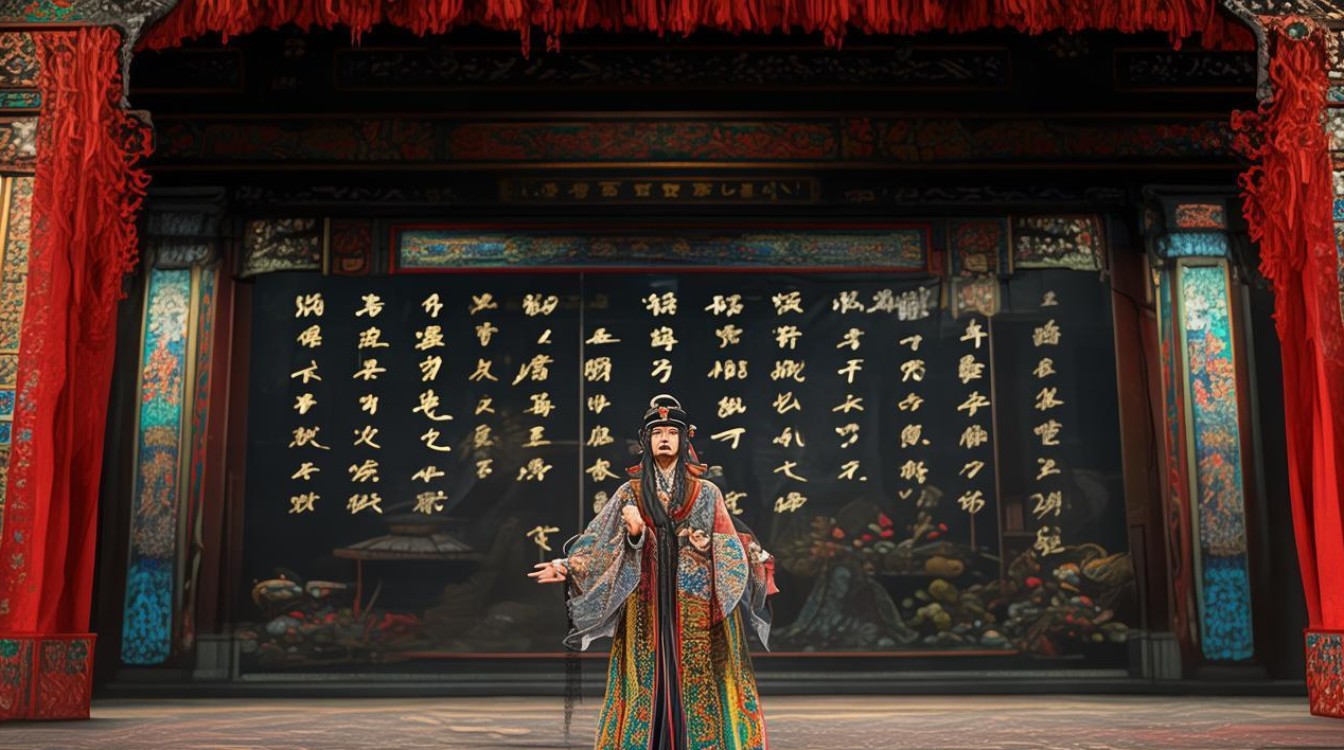

戏曲艺术中,“泪洒相思”是一类饱含深情、直击人心的情感表达,它以台词为载体,将中国式相思的含蓄、缠绵与悲怆演绎得淋漓尽致,从京剧的雍容典雅到越剧的婉转细腻,从昆曲的悠扬清丽到川剧的泼辣生动,不同剧种虽风格迥异,却都在“相思”这一母题下,用台词勾勒出爱而不得、盼而不归、守而不悔的众生相,这些台词不仅是角色的心声,更是中国人情感世界的镜像,字字含泪,句句带情,在唱念做打的配合下,跨越时空与观众产生共鸣。

相思台词的情感内核:从“景语”到“情语”的层层递进

戏曲中的“泪洒相思”台词,往往不是直白的哭诉,而是通过“以景起兴、借物传情”的手法,将抽象的情感具象化,演员通过细腻的台词处理,让观众在“听景”中“入情”,在“观物”中“共悲”。

在京剧《红鬃烈马》中,王宝钏苦守寒窑十八年,当薛平贵得胜回朝,却在宫中相认时,王宝钏的唱段“武家坡前把家还,为军妻哪顾得山高路远”看似平淡,却暗藏汹涌,台词中“山高路远”四字,既实写当年送别时的路途艰险,又虚指十八年独守的岁月漫长,一个“哪顾得”将她对爱情的坚贞与对命运的隐忍融为一体,泪水中带着不甘,却更有无悔,这种“以实写虚”的表达,让相思之苦从具体的场景中渗透出来,更显厚重。

越剧《梁山伯与祝英台》的“楼台会”中,祝英台面对梁山伯的质问,唱道“梁兄你句句痴心话,英台怎不泪涟涟”,这里的“泪涟涟”并非软弱,而是对“两情相悦却不得相守”的悲愤,台词以“痴心话”与“泪涟涟”的对比,凸显了祝英台内心的矛盾:既感动于梁兄的深情,又痛恨世俗的礼教,此时的“泪”是压抑后的爆发,是相思与无奈交织的苦酒,让“化蝶”的结局更显凄美。

昆曲《牡丹亭》的“游园惊梦”里,杜丽娘的“则为你如花美眷,似水流年”则将相思升华为对生命意义的叩问,台词中的“如花美眷”是对自身美好的认知,“似水流年”是对青春易逝的恐慌,二者叠加,让杜丽娘的相思不再局限于对柳梦梅的思念,而是对“情不知所起,一往而深”的哲学思考,这种“以情载道”的表达,让“泪洒相思”超越了个人情感,具有了普遍的生命意义。

不同剧种中“泪洒相思”台词的艺术特色

中国戏曲剧种繁多,各具地域文化特色,泪洒相思”台词也呈现出多样化的艺术风格,为更直观地呈现,以下通过表格对比部分经典剧种中的代表性台词及其情感特点:

| 剧种 | 经典剧目 | 代表性台词 | 情感特点 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《霸王别姬》 | “看大王在帐中和衣睡稳,我这里出帐外且散愁情。”(虞姬) | 悲怆中带着温柔,以“散愁情”反衬内心的不舍,泪水中藏着对英雄末路的哀婉。 |

| 越剧 | 《红楼梦》 | “天上掉下个林妹妹,似一朵红云刚出岫。”(贾宝玉) | 婉约中带着纯真,以“红云”比喻黛玉的美丽,台词虽未直接写泪,却让观众感受到初见时的惊艳与后续相思的伏笔。 |

| 川剧 | 《白蛇传》 | “官人啊,你忍心将我抛弃在荒郊,妻为你把心血熬干,把眼泪流干!”(白素贞) | 泼辣中带着质问,直白的“抛弃”“心血熬干”凸显白素贞对爱情的执着与被辜负的痛苦,泪中含怒,更显悲壮。 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | “夫妻双双把家还,你耕田来我织布。”(七仙女) | 朴实中带着向往,以“家”的温暖反衬被拆散后的相思,泪水里藏着对平凡生活的渴望。 |

| 昆曲 | 《长生殿》 | “原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。”(杨贵妃) | 典雅中带着哀婉,以“姹紫嫣红”与“断井颓垣”的对比,抒发对美好易逝的伤感,泪中含悔,更显凄美。 |

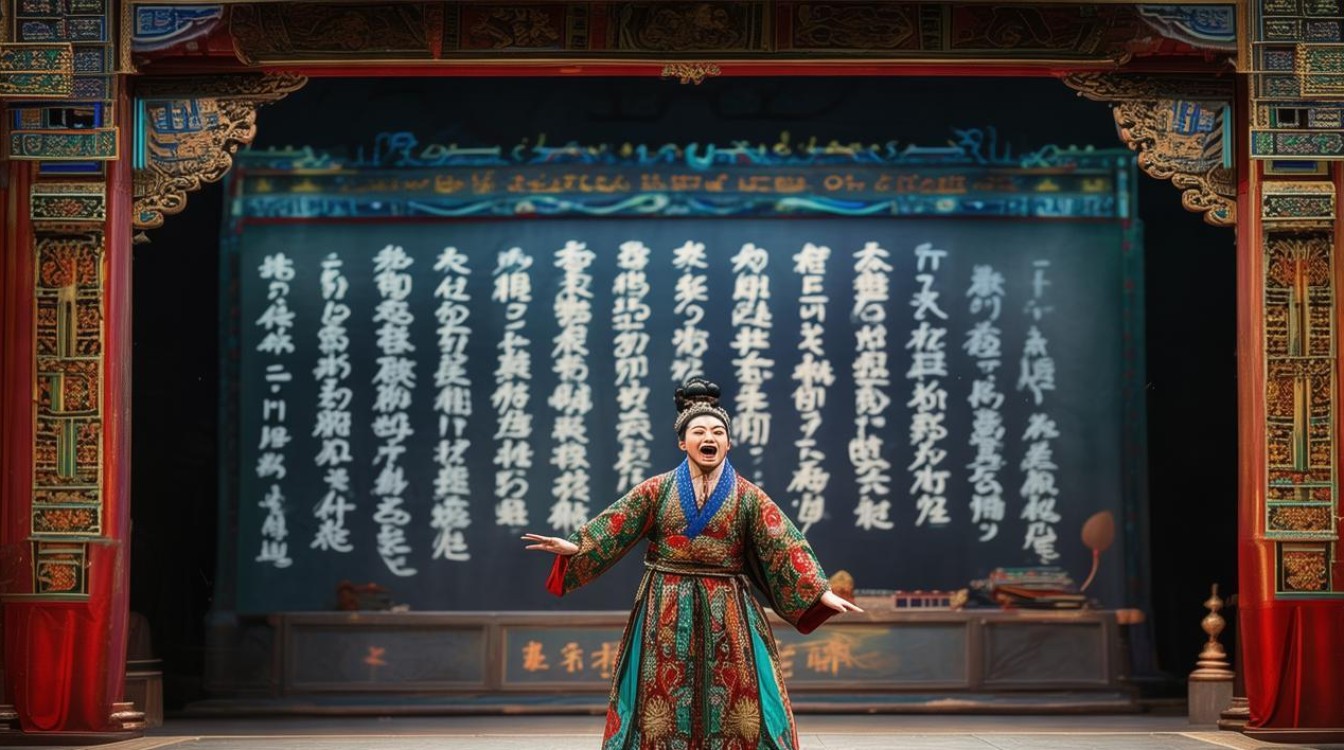

从表格可见,京剧的台词庄重凝练,情感内敛;越剧的台词清丽婉转,注重细节;川剧的台词直白热烈,情感外放;黄梅戏的台词生活化,贴近民间;昆曲的台词文雅含蓄,富有诗意,但无论何种风格,其核心都是“以泪写情”,通过台词将角色的内心世界层层剖开,让观众在共情中感受到相思的力量。

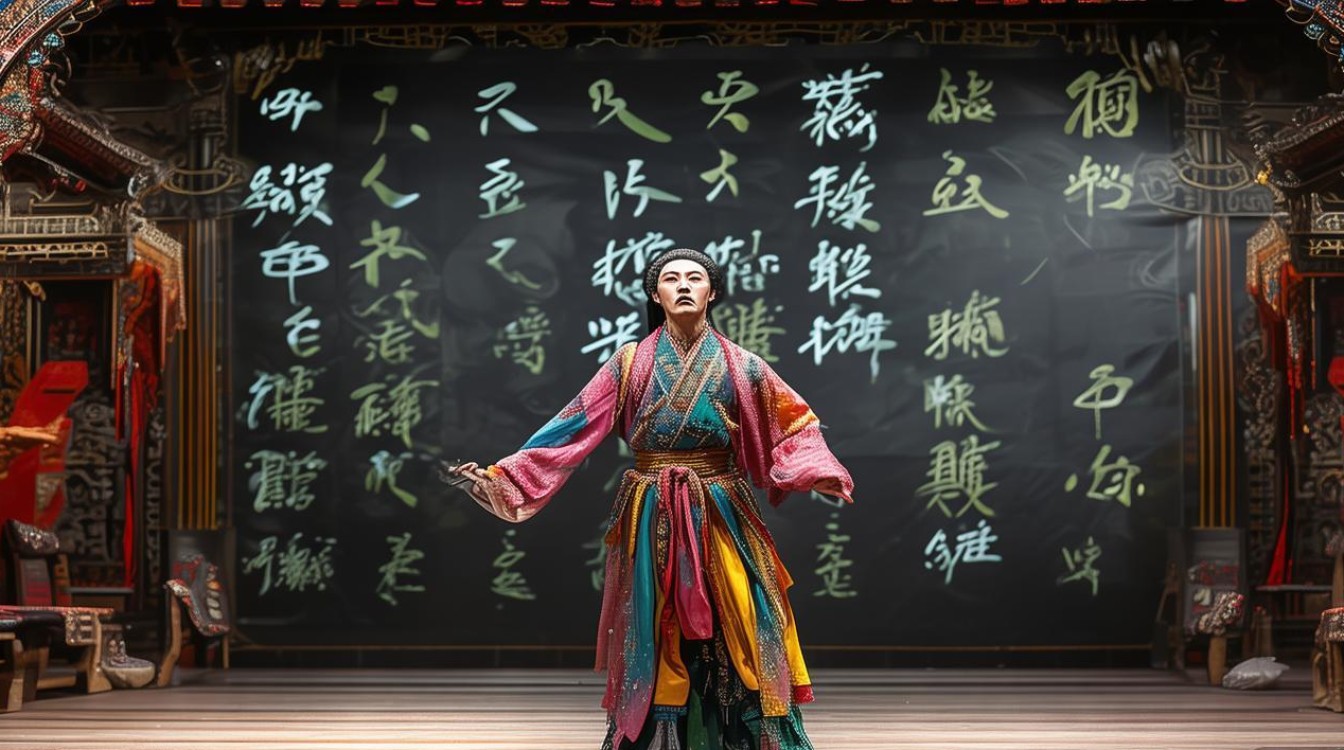

表演与台词的融合:“泪洒相思”的立体呈现

戏曲中的“泪洒相思”并非仅靠台词完成,而是唱、念、做、打等多种艺术手段的综合结果,演员通过声腔的抑扬顿挫、身段的舒展收放、眼神的躲闪躲闪,让台词中的“泪”从纸上走到台上,成为可感可知的情感体验。

以京剧《锁麟囊》中薛湘灵的“春秋亭外风雨暴”为例,唱段开头“春秋亭外风雨暴”的“暴”字,演员用高亢的嗓音和急促的节奏,营造出环境的恶劣,也为薛湘灵赠囊的举动铺垫;当唱到“怜贫济困是人道”时,声线转为柔和,眼神中带着悲悯,此时的“泪”是善良的自然流露;而“在轿中只觉得天昏地暗”一句,演员通过颤抖的身段和红肿的眼眶,将“泪洒相思”的凄凉感推向高潮,台词、唱腔、表演三者合一,让薛湘灵的形象从“富家小姐”升华为“有情有义的女性”,也让“泪洒相思”的主题更具感染力。

越剧《梁山伯与祝英台》的“哭坟”一场,祝英台在梁山伯墓前哭唱“梁兄啊,实指望天从人愿成佳偶,谁知晓喜鹊未叫乌鸦叫”,演员一边唱一边用袖子擦拭眼泪,水袖的甩动幅度由小到大,从“掩泪”到“痛哭”,配合唱腔中由低沉到高亢的变化,将祝英台“生不同衾死同穴”的决心表现得淋漓尽致,此时的台词已不再是单纯的文字,而是演员情感的宣泄口,让观众在“泪眼婆娑”中感受到爱情的伟大。

文化意蕴:“泪洒相思”的中国式情感表达

“泪洒相思”台词之所以能成为戏曲经典,在于它承载了中国传统文化中对“情”的独特理解,在中国文化中,“情”并非个人的私欲,而是与“礼”“义”“忠”“贞”等道德观念紧密相连的,戏曲中的“泪洒相思”往往不是单纯的儿女情长,而是对“情比金坚”“忠贞不渝”的歌颂。

王宝钏苦守寒窑十八年,她的“泪洒相思”是对“承诺”的坚守;杜丽娘因情而死、为情而生,她的“泪洒相思”是对“真情”的执着;白素贞水漫金山,她的“泪洒相思”是对“爱情”的抗争,这些台词中的“泪”,既是个人情感的流露,也是传统文化中“情义”价值观的体现,在当代社会,这种表达依然能引发共鸣,因为它触动了人们对“真挚情感”的共同向往。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的“泪洒相思”台词为何能跨越时代打动观众?

A1:“泪洒相思”台词能跨越时代打动观众,核心在于其“情感共鸣”与“艺术表达”的双重作用,相思是人类共通的情感,无论是古代还是现代,人们对爱情的渴望、对分离的痛苦、对坚守的执着都具有普遍性,因此台词中的“泪”能轻易触动观众内心最柔软的部分;戏曲通过“以景起兴、借物传情”的手法,将抽象的情感具象化,再结合唱腔、身段等艺术手段,让情感表达既有诗意又有张力,形成“言有尽而意无穷”的艺术效果,让观众在欣赏中感受到传统文化的魅力,从而产生跨越时代的共鸣。

Q2:不同剧种的“泪洒相思”台词有哪些独特的地域特色?

A2:不同剧种的“泪洒相思”台词深受地域文化的影响,呈现出鲜明的特色:京剧作为“国剧”,台词庄重凝练,情感表达内敛含蓄,多采用“京白”与“韵白”结合的方式,如《霸王别姬》中虞姬的台词,既体现宫廷的雍容,又暗含悲怆;越剧发源于江浙地区,语言柔美婉转,台词注重细节描写,善用比喻和排比,如《红楼梦》中“天上掉下个林妹妹”,以清新自然的语言表达初见的惊艳;川剧流行于四川,语言泼辣直白,台词多带口语化色彩,情感表达外放强烈,如《白蛇传》中白素贞的“你忍心将我抛弃在荒郊”,直接抒发被辜负的愤怒;黄梅戏源于湖北黄梅,语言朴实生活化,台词贴近民间口语,如《天仙配》中“夫妻双双把家还”,以平凡的“家”为意象,表达对简单幸福的向往;昆曲被称为“百戏之祖”,台词文雅含蓄,富有诗意,善用典故和意象,如《长生殿》中“姹紫嫣红开遍”,以景写情,抒发对美好易逝的伤感,这些地域特色让“泪洒相思”台词呈现出“百花齐放”的艺术魅力。