京剧《碧玉簪》是传统京剧经典剧目之一,属于青衣本戏,取材于明代话本小说,经历代艺人加工整理,成为展现封建社会家庭伦理与女性命运的代表作,全剧以“碧玉簪”这一信物为核心,通过跌宕起伏的情节,塑造了李秀英、王玉林等鲜明人物,揭示了封建礼教对人性的压抑与家庭矛盾中的真情可贵。

故事发生在明代江南,官宦之女李秀英才貌双全,其父李廷甫(尚书)与母亲姚氏对其婚事态度迥异,李廷甫赏识穷秀才王玉林的人品,主张婚事自主;姚氏则嫌贫爱富,欲将女儿许配给豪门公子顾文友,在李廷甫的坚持下,李秀英与王玉林结为夫妻,新婚之夜,顾文友因追求李秀英遭拒,怀恨在心,与姚氏合谋,买通丫鬟春香,将李秀英陪嫁的碧玉簪藏入王玉林书房,并伪造情书栽赃,李秀英发现“证据”后,百口莫辩,又遭王玉林误解与冷落,悲愤交加,一病不起,期间,李秀英虽受委屈,却仍恪守妇道,丫鬟春香暗中相助,收集证据,真相大白,顾文友阴谋败露,王玉林悔恨不已,向妻子赔罪;姚氏也幡然醒悟,家庭重归于好,李秀英以宽厚之心原谅众人,全剧在“大团圆”结局中传递出“善有善报”的传统价值观。

剧中人物性格鲜明,推动着矛盾冲突的发展与解决:

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 李秀英 | 尚书之女,王玉林之妻 | 温婉贤淑,知书达理,隐忍坚韧 | 洞房受疑、病中苦熬、真相大白 |

| 王玉林 | 秀才,李秀英之夫 | 正直清高,但刚愎自用,后知悔悟 | 碧玉簪疑案、误会妻子、最终和解 |

| 姚氏 | 李秀英之母 | 势利刻薄,嫌贫爱富,干预女儿婚事 | 反对婚事、合谋陷害、最终忏悔 |

| 顾文友 | 恶少,李秀英追求者 | 阴险狡诈,因爱生恨,设计报复 | 伪造情书、买通春香、阴谋败露 |

李秀英是全剧核心人物,其“悲”与“韧”的性格贯穿始终:从初婚的幸福,到受疑的痛苦,再到病中的隐忍,最终以宽容化解矛盾,展现了封建时代女性在命运捉弄下的坚韧与善良,王玉林作为典型文人形象,其“刚”与“悔”的转变极具戏剧张力——从因误会而刚愎自用,到真相大白后的痛彻心扉,体现了人性的复杂,姚氏与顾文友则作为反面典型,前者因势利引发家庭危机,后者因阴险制造情感悲剧,共同构成了封建伦理中的负面镜像。

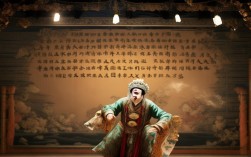

京剧《碧玉簪》在艺术上以“唱、念、做、舞”的细腻结合著称,唱腔上,李秀英的“二黄慢板”“反二黄”等板式婉转凄美,如《夜叹》一段,通过低回的唱腔抒发其悲愤之情,极具感染力;念白上,姚氏的尖刻、顾文友的奸佞通过方言化的京白得以生动呈现;表演上,“跪池”“病容”等身段设计,将人物内心痛苦外化为可视的舞台形象,道具“碧玉簪”更是全剧灵魂,既是爱情的见证,又是误会的导火索,其“得”与“失”串联起整个剧情,成为京剧“一物串全剧”的经典范例。

相关问答FAQs

-

问:《碧玉簪》中李秀英的形象为何能成为京剧经典女性角色?

答:李秀英形象的经典性在于其“悲而不怨、柔韧不屈”的特质,她既符合封建社会对“贤妻”的道德要求(隐忍、守节),又通过“受疑—抗争—原谅”的情节弧光,展现了女性在压迫下的自我坚守与人性光辉,其唱腔设计的婉转、表演身段的细腻,加之“碧玉簪”这一核心道具的象征意义,使角色立体丰满,引发观众对封建家庭伦理的反思,因而成为经久不衰的经典。

-

问:京剧《碧玉簪》的“误会”情节对剧情发展有何作用?

答:“误会”是《碧玉簪》的核心戏剧冲突,推动剧情从“新婚甜蜜”急转直下至“家庭危机”,碧玉簪与情书的“伪证”制造了李秀英与王玉林的情感裂痕,既深化了封建礼教下女性的悲剧性(李秀英的委屈),又展现了人性的弱点(王玉林的刚愎、姚氏的势利)。“误会”的逐步解开(真相大白)也构成了剧情的“反转”,使结局更具冲击力,强化了“善恶有报”的主题,增强了故事的戏剧张力与教育意义。