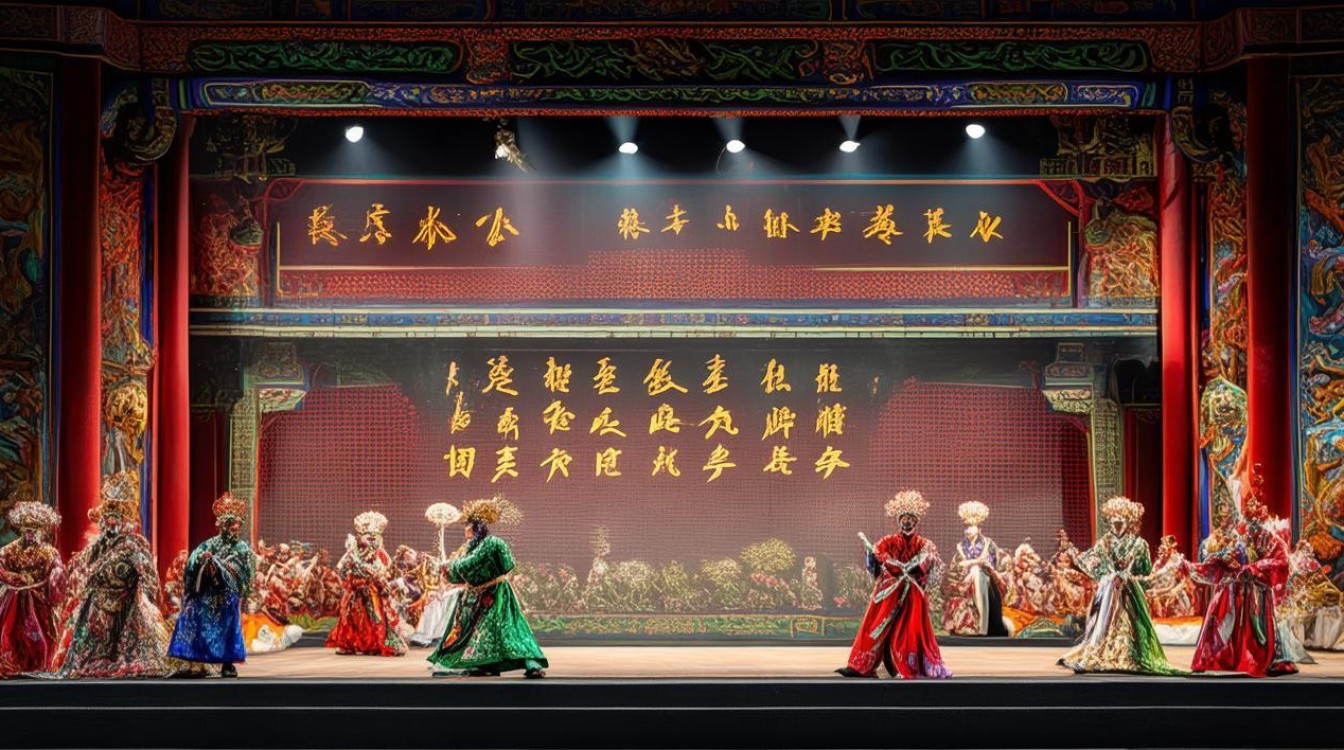

京剧《斩郑文》是传统剧目中展现“法理与情义”冲突的经典作品,以明代为背景,讲述了将军郑文因触犯军法被主帅斩首的故事,凸显了“军令如山”的严肃性与人性挣扎的复杂性。

剧情围绕边关告急展开:主帅奉命抵御外敌,副将郑文因急于立功,未等军令便擅自出兵,导致部下伤亡惨重,且延误了整体战略部署,主帅震怒,按军法当斩,郑文之母携幼子上帐求情,百姓联名叩拜,甚至敌军将领暗中施压,希望主帅网开一面,但主帅深知“一将无能,累死三军”,若因私情废法,军心必散,最终在泪斩爱将的同时,也承受了“不忠不义”的骂名,全剧高潮在“法场”一幕:郑文临刑前慨叹“我本将心向明月,奈何明月照沟渠”,主帅则仰天长叹“斩郑文非我所愿,为社稷不得不为”,悲怆氛围浓烈。

剧中人物塑造鲜明:郑文勇猛有余、谋略不足,其“将功补过”的执念与最终的悔恨形成反差;主帅则刚正中带着隐忍,既有对袍泽的深情,更有对家国的担当;郑母的“白发人送黑发人”与百姓的“感恩求情”,则从不同角度撕扯着“法”与“情”的矛盾,这种多维度的人物刻画,让简单的“斩杀”情节有了厚重的悲剧张力。

艺术表现上,《斩郑文》融合了京剧唱、念、做、打的精髓,郑文的“哭头”唱段以西皮导板转原板,情绪由激愤转为悲怆,高亢中带着沙哑,尽显英雄末路的凄凉;主帅的“二黄慢板”则沉稳凝重,字字铿锵,传递出执法者的痛苦与决绝,表演中,“甩发”“跪步”“喷火”等程式化动作的运用,如郑文临刑前甩动白发表现挣扎,主帅跪地抱尸展现痛心,极具视觉冲击力,服饰道具也暗藏深意:郑文身披红色靠旗象征其勇猛,最终换上罪衣罪裙凸显身份转变;主帅的蟒袍玉带与腰间佩剑,暗示其权力与责任的统一。

以下是该剧艺术特色简表:

| 艺术元素 | 具体表现 | 作用 |

|--------------|--------------|----------|

| 唱腔 | 西皮导板(郑文)、二黄慢板(主帅) | 突出人物情绪,推动剧情高潮 |

| 表演程式 | 甩发、跪步、喷火 | 增强戏剧张力,外化人物内心 |

| 服饰道具 | 红靠旗→罪衣罪裙、蟒袍玉带、佩剑 | 象征身份转变与权力责任 |

FAQs

问:《斩郑文》中,主帅为何在众人求情仍坚持斩郑文?

答:主帅的核心动机是“维护军法威严”,在古代军事体系中,军法是军队战斗力的保障,若因郑文有功或百姓求情就网开一面,会动摇“令行禁止”的根基,导致军心涣散,主帅的“斩”并非无情,而是“以一人之痛换全军之安”的无奈抉择,体现了“大义灭亲”的家国情怀。

问:郑文这一角色有何悲剧色彩?

答:郑文的悲剧在于“性格与时代的错位”,他勇猛善战、渴望报国,但因缺乏战略眼光和纪律意识,最终酿成大错,他的“求情”并非全然为私,更多是想“戴罪立功”,却因军法的刚性而失去机会,这种“有勇无谋的忠臣”形象,既让人惋惜,也引发对“个人能力与制度规则”关系的思考。