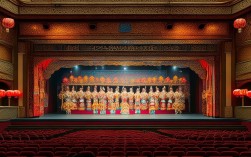

京剧《生死恨》是中国戏曲史上的经典悲剧之作,其故事源于元代南戏《赵贞女蔡二郎》,经京剧大师梅兰芳改编并首演后,成为梅派艺术的代表性剧目之一,全剧以北宋末年为背景,讲述了民女韩玉娘被金兵掳掠,与丈夫程鹏举饱经离散之苦,最终在历经磨难后病逝于团圆前夕的悲情故事,深刻展现了乱世中女性的命运悲歌,被誉为“中国版的《罗密欧与朱丽叶》”,作为京剧舞台上的常演剧目,《生死恨》的成功离不开历代艺术家的精心演绎,不同时期的主演们以各自的艺术风格,为这部经典注入了不朽的生命力。

经典主演与艺术传承

《生死恨》的舞台形象塑造,始终以“青衣”行当为核心,要求演员兼具唱、念、做、表的综合能力,尤其擅长通过细腻的表演传递人物内心的悲怆与坚韧,自梅兰芳先生开创性地将此剧搬上京剧舞台以来,流派传人与当代名家纷纷投身其中,形成了各具特色的演绎版本。

开山宗师:梅兰芳

1921年,梅兰芳在上海首演《生死恨》,该剧原为“时装新戏”,后经他改为古装京剧,在唱腔、表演、服装等方面进行全面革新,梅兰芳饰演的韩玉娘,以“端庄凝重中见哀婉”的台风著称:在“夜诉”一折中,他通过【二黄慢板】【原板】的唱段,将韩玉娘对丈夫的思念、对自身命运的悲叹融入婉转的旋律,尤其是“谯楼鼓声声声慢”唱段,字字泣血,成为梅派唱腔的经典;在表演上,他以水袖功、眼神戏展现人物的脆弱与坚韧,如被掳掠时的惊恐、重逢时的悲喜交加、病榻上的绝望等,层次分明,感人至深,梅兰芳的演绎不仅奠定了《生死恨》的艺术地位,更树立了京剧悲剧表演的新范式。

流派传人与名家演绎

梅派之外,程派、张派等流派的艺术家也对《生死恨》进行了深度改编,赋予其不同的艺术风格,程砚秋先生曾于1930年代改编此剧,突出了“幽咽婉转、悲凉沉郁”的程派特色,在“夜诉”唱段中融入程派独有的“脑后音”,强化了人物内心的压抑与悲愤;张君秋先生则结合张派“华丽细腻、刚柔并济”的唱腔特点,对韩玉娘的情感表达进行了细腻雕琢,如“夫妻们分别十数载”等唱段,既保留了原剧的悲剧内核,又增添了女性角色的柔韧之美,当代舞台上,梅派传人李胜素、史敏,程派传人刘桂娟,以及张派名家李海燕等,均以《生死恨》为代表作,她们在继承前人基础上,融入当代审美,使人物形象更贴近现代观众的共鸣。

当代新生力量的诠释

近年来,青年京剧演员如张馨月、万晓慧等也逐渐成为《生死恨》的中坚力量,她们在唱腔上注重传统与创新结合,表演上更强调对人物心理的深度挖掘,如万晓慧饰演的韩玉娘,在“洞房”一折中,通过细腻的身段与眼神,将初婚的甜蜜与对未来的憧憬瞬间被战火打破的落差感展现得淋漓尽致,为经典注入了青春活力。

不同时期主演艺术特色对比

为更直观展现各时期主演的艺术风格,以下表格整理了《生死恨》代表性演员的流派、核心唱段及表演特点:

| 时期 | 代表演员 | 流派 | 核心唱段 | 表演特色 |

|---|---|---|---|---|

| 1920-1930年代 | 梅兰芳 | 梅派 | 《谯楼鼓声声声慢》 | 唱腔流畅婉转,表演端庄含蓄,情感层层递进 |

| 1930-1940年代 | 程砚秋 | 程派 | 《夫妻们分别十数载》 | 唱腔幽咽沉郁,身段凝重,突出悲剧的压抑感 |

| 1950-1980年代 | 张君秋 | 张派 | 《耳边厢又听得悲声大》 | 唱腔华丽细腻,表演刚柔并济,情感饱满丰沛 |

| 当代 | 李胜素 | 梅派 | 《不由人珠泪滚滚洒衣襟》 | 继承梅派精髓,台风大气,唱情结合,感染力强 |

| 当代 | 刘桂娟 | 程派 | 《谯楼鼓声声声慢》 | 程派韵味醇厚,嗓音高亢,以“声”传情,催人泪下 |

相关问答FAQs

Q1:《生死恨》的唱腔有何独特之处?

A:《生死恨》的唱腔以【二黄】为主板,辅以【西皮】间奏,通过慢板、原板、散板等板式的转换,展现人物情感的起伏变化。“夜诉”一折的【二黄慢板】【原板】是全剧核心,唱腔设计上既有传统京剧的程式化美感,又融入了人物个性化的情感表达,例如梅派版本的唱腔注重“圆转流畅”,字头、字腹、字尾清晰连贯,情感表达含蓄而深沉;程派版本则强调“脑后音”“擞音”的运用,声音幽咽曲折,更能体现乱世女性的悲苦与坚韧,唱段中的“过门”设计也极具特色,既烘托了气氛,又为演员的情感表达留足了空间。

Q2:不同流派的《生死恨》表演在人物塑造上有何差异?

A:不同流派因艺术风格不同,对韩玉娘这一人物的塑造各有侧重,梅派版本的韩玉娘更强调“端庄贤淑”,突出其传统女性的善良与坚韧,表演上以“静”为主,通过眼神、水袖等细节传递内心情感,如梅兰芳通过“含泪不落”的眼神戏,展现了韩玉娘在重逢时的克制与隐忍;程派版本的韩玉娘则更突出“刚烈悲愤”,强调其在命运压迫下的反抗意识,表演上动作幅度较大,身段更显挺拔,如程砚秋在“被掳掠”一折中,通过大幅度的转身、甩袖,表现人物的不屈;张派版本的韩玉娘则兼具“柔美与坚韧”,唱腔与表演更注重情感的层次感,如张君秋通过“声情并茂”的演绎,展现了人物从初婚的甜蜜到离散的绝望,再到重逢的悲喜交加,情感过渡自然细腻,这些差异既体现了流派的多样性,也让《生死恨》的艺术形象更加丰满立体。