温州戏曲作为浙南地区重要的文化载体,其艺术形态与民间信仰深度交织,形成了独特的“神戏”传统,在温州方言区,戏曲不仅是娱乐方式,更是沟通人神的精神仪式,神灵角色贯穿于剧目、表演与祭祀场景,成为理解温州文化“敬天法祖”“崇德报功”特质的关键窗口。

温州戏曲中的神灵角色类型

温州戏曲中的神灵体系多元,既有全国性信仰的神祇,也有扎根地域的民间神灵,其角色功能与温州的地理环境、历史变迁和民众心理需求紧密相关,根据神灵的来源与职能,可大致分为以下四类:

| 神灵类别 | 典型神灵 | 代表剧目/功能 | 地域文化关联 |

|---|---|---|---|

| 地方保护神 | 杨府爷、陈十四娘娘、温州城隍 | 《杨府爷传奇》《陈十四娘娘》《城隍出巡》 | 反映温州历史上抗倭、驱疫等集体记忆,守护一方平安 |

| 自然与行业神 | 海龙王、妈祖、蚕花娘娘、财神 | 《借伞》《妈祖出海》《蚕花记》《聚宝盆》 | 沿海渔民祈求风调雨顺,商贾祈求财源广进,体现“靠海吃海”“以商立市”的地域经济特征 |

| 道教与佛教神灵 | 吕洞宾、观音、土地公 | 《吕纯阳戏牡丹》《观音收红孩儿》《土地赠银》 | 道教“济世度人”与佛教“慈悲救世”思想在民间的通俗化表达 |

| 祖先与英雄神 | 刘基(诚意伯)、汤和(信国公) | 《刘基传奇》《汤和避祸》 | 将历史人物神化,彰显温州“重文尚武”“崇功报德”的价值取向 |

神灵在戏曲中的功能与表现

温州戏曲中的神灵并非简单的符号化存在,而是承载着多重文化功能,通过剧目情节、表演程式与祭祀仪式,实现对民众精神世界的引导与慰藉。

祭祀功能:人神沟通的媒介

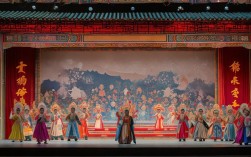

在温州传统庙会、节庆活动中,“神戏”是核心环节,每年农历二月的“拦街福”,瓯剧、越剧戏班需在城隍庙、杨府爷庙等场所演出《城隍出巡》《杨府爷斩妖》等剧目,戏台前摆放供桌,演员通过“跳加官”“送财神”等仪式性表演,将神灵“请”到现场,民众通过观戏向神灵祈福,这种“以戏为祭”的形式,使戏曲成为人神对话的桥梁,强化了“神在人间”的信仰体验。

教化功能:伦理道德的载体

神灵角色在戏曲中常作为“正义”的化身,通过惩恶扬善的故事传递伦理观念,如《陈十四娘娘》中,陈十四(温州地区传说中的驱邪女神)斩杀蛇妖、拯救百姓,既体现了“邪不压正”的朴素正义观,也暗含了对女性力量的尊崇;《土地赠银》通过土地公资助穷书生的故事,宣扬“善有善报”的道德训诫,这些剧目将神灵的超自然能力与世俗伦理结合,使教化功能在娱乐中潜移默化地实现。

叙事功能:串联剧情的核心线索

部分神灵角色直接推动剧情发展,成为叙事的关键,如南戏《张协状元》中,土地神作为“穿针引线”的角色,既在张协遇困时“显灵”相助,又在结局时“主持公道”,调和矛盾;瓯剧《借伞》中,海龙王通过“赠伞”促成白素贞与许仙的相遇,神灵的介入使爱情故事更具奇幻色彩,也强化了“神佑善人”的主题。

典型剧目中的神灵文化内涵

温州戏曲中的神灵形象,深刻反映了地域文化的精神内核,以《陈十四娘娘》和《借伞》为例,可窥见一斑。

《陈十四娘娘》是温州地区最具代表性的“神戏”,源于明代温州人民对抗瘟疫的集体记忆,剧中,陈十四作为福建陈靖姑的化身,赴温州斩杀蛇妖、平息瘟疫,最终被尊为“女神”,剧目通过“学法—斗妖—成神”的情节,将温州民众对“驱邪禳灾”的渴望具象化,也体现了闽浙两地文化的交融——温州与福建毗邻,民间信仰相互渗透,陈十四娘娘成为跨越地域的共同信仰符号。

《借伞》取材于白蛇传传说,但融入了温州海洋文化特色,剧中,海龙王不仅掌管水域,更被视为“姻缘之神”,通过“赠伞”促成白素贞与许仙的相遇,体现了温州人对“神灵护佑美好姻缘”的期盼,与北方白蛇传中“佛妖对立”的叙事不同,温州版本的《借伞》弱化了宗教冲突,强化了神灵的“世俗温情”,反映了温州文化中“重人情、轻教条”的特质。

神灵戏曲的文化意义

温州戏曲中的“神”,是民间信仰与艺术创作的结晶,其文化意义体现在三个层面:

一是地域文化的活态传承,神灵剧目将温州的地理环境(如海洋、山地)、历史事件(如抗倭、瘟疫)、民俗信仰(如祖先崇拜、行业信仰)融入戏曲,使抽象的文化精神通过具象的表演得以延续。

二是民众心理的慰藉机制,在传统社会,面对自然灾害、疾病贫困等不可控因素,民众通过神灵戏曲获得“神灵庇佑”的心理安慰,增强对生活的信心。

三是艺术创新的源泉,神灵角色的奇幻性为戏曲提供了丰富的表演形式,如“神妖斗法”中的武打设计、“神灵显圣”中的脸谱与服饰创新,推动了温州戏曲在音乐、唱腔、舞美等方面的发展。

相关问答FAQs

Q1:温州戏曲中的神灵形象与中原戏曲相比有何独特之处?

A:温州戏曲中的神灵形象更具地域性和世俗性,受海洋文化影响,海龙王、妈祖等海洋神灵占比更高,且功能从“掌管水域”扩展到“护佑姻缘”“赐予财富”,体现了温州“以海为田”的生活智慧;温州神灵更贴近民众日常生活,如土地公、蚕花娘娘等神灵的剧目常以“家庭伦理”“生产劳动”为背景,神灵的行为模式更似“凡人”,少有中原戏曲中神灵的“威严感”,多了一份“烟火气”。

Q2:当代温州神灵戏曲如何实现传承与创新?

A:当代温州神灵戏曲的传承与创新主要通过两条路径:一是“传统活化”,如瓯剧《陈十四娘娘》在保留核心剧情的基础上,融入现代舞美技术,通过全息投影呈现“斗妖”场景,吸引年轻观众;二是“跨界融合”,如将神灵剧目改编成动画、短视频,或与旅游结合,在温州江心屿、南塘街等景区推出“神灵主题戏曲展演”,使神灵文化从舞台走向生活,温州中小学开设“戏曲进校园”课程,通过教唱神灵剧目、绘制神灵脸谱,培养青少年对传统文化的认同感。