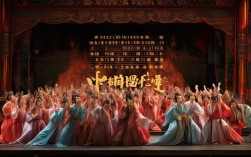

京剧《锁麟囊》是中国传统戏曲宝库中的经典之作,由京剧四大名旦之一的程砚秋编演,以“善有善报”为核心,通过两个女性的命运交织,展现了人性的善良、坚韧与因果轮回的深刻主题,该剧自1930年代问世以来,便以精湛的艺术表现和动人的剧情,成为程派艺术的代表作,深受观众喜爱。

《锁麟囊》的故事围绕富家女薛湘灵与贫家女赵守贞展开,全剧以“锁麟囊”为线索,串联起“赠囊—失囊—寻囊—得囊”的完整叙事,以下是主要情节脉络:

| 场次 | 主要情节 | 关键点 |

|---|---|---|

| 出嫁赠囊 | 薛湘灵出嫁途中避雨于春秋亭,偶遇同样避雨的贫家女赵守贞,感其悲苦,薛湘灵将装有珠宝的锁麟囊相赠。 | 锁麟囊作为信物,体现薛湘灵的善良与共情。 |

| 家道中落 | 薛家突遭洪水,财产尽失,薛湘灵沦为仆妇,流落他乡。 | 身份反转,为后续相遇埋下伏笔。 |

| 避雨遇旧 | 薛湘灵在赵家做佣时,因笨拙受责,梅香暗中相助,赵守贞见其可怜,将其收留。 | 锁麟囊的线索隐现,推动情节发展。 |

| 主仆寻囊 | 赵守贞在整理旧物时发现锁麟囊,心生疑窦,追问来历,薛湘灵道出真相,二人相认。 | 锁麟囊成为身份认定的关键,揭示“善有善报”的主题。 |

| 相认团圆 | 赵守贞得知薛湘灵身份后,以礼相待,助其重振家业,两家结为至亲。 | 善的循环完成,故事圆满结局。 |

人物形象分析

剧中两位女主角形象鲜明,性格转变极具张力,薛湘灵出身富贵,初时娇纵任性,却天性纯良,赠囊之举并非施舍,而是发自肺腑的共情,落难后,她从云端跌落尘埃,却未怨天尤人,反而以坚韧适应生活:从“朱楼抛绣球”的养尊处优,到“三让椅”的谦卑隐忍,再到“朱楼寻梦”的恍然顿悟,其性格的转变通过程派的细腻表演层层递进,展现了人性的复杂与光辉。

赵守贞则代表了底层女性的坚韧与尊严,她虽贫苦却不失傲骨,面对薛湘灵的赠囊,最初因自尊心拒绝,后在无奈下接受,得囊后,她始终铭记恩情,在有能力时选择回报,体现了“滴水之恩,涌泉相报”的伦理观念,两人的互动,构成了跨越阶级的“善的循环”,使主题更加深刻。

艺术特色

程砚秋在《锁麟囊》中将程派艺术推向极致,唱腔、表演、剧本均堪称经典,唱腔上,程派以“幽咽婉转、刚柔并济”著称,剧中《春秋亭外风雨暴》以【西皮导板】开篇,节奏明快,展现薛湘灵的喜悦;《三让椅》转【二黄慢板】,唱腔低回婉转,尽显落难后的酸楚;而“朱楼寻梦”中的【反二黄】,则通过“脑后音”的运用和拖腔的延长,将人物内心的追忆与落寞融为一体,极具感染力。

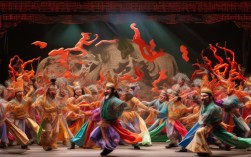

表演上,程砚秋独创的“水袖功”在剧中尤为精彩,通过水袖的翻、抖、抛、展,将薛湘灵的情感变化外化为视觉语言,成为程派表演的经典符号,剧本结构上,全剧以“锁麟囊”为线索,环环相扣,既有戏曲的程式化美感,又充满生活气息,被誉为“中国戏曲剧本的典范”。

文化内涵

《锁麟囊》超越了简单的善恶报应故事,折射出中国传统文化中“仁者爱人”的核心价值观,在阶级差异鲜明的背景下,它以“善”为桥梁,消弭了身份的隔阂,传递了“贫贱不移,富贵不淫”的人格追求,剧中“赠囊”与“寻囊”的情节,不仅是命运的巧合,更是“善因善果”的必然,体现了中国人对道德秩序的坚守与对美好生活的向往。

相关问答FAQs

《锁麟囊》中的“锁麟囊”具体指什么,它在剧情中起到了什么作用?

“锁麟囊”是古代装有玉麟(古代祥瑞之物)的锦囊,在剧中是薛湘灵出嫁时赠予赵守贞的礼物,内装珠宝,它不仅是情节发展的关键线索——通过锁麟囊,赵守贞最终认出落难的薛湘灵;更象征着“善”的传递与回报,是“善有善报”主题的具象化载体,串联起两个女性的命运,体现了“滴水之恩,当涌泉相报”的传统美德。

程派唱腔在《锁麟囊》中有哪些独特表现,如何服务于人物塑造?

程派唱腔以“幽咽婉转、刚柔并济”著称,在《锁麟囊》中,程砚秋通过唱腔的变化精准塑造人物,薛湘灵出嫁时的唱段《春秋亭外风雨暴》,节奏明快,音色明亮,展现其富家女的娇贵与喜悦;落难后的《三让椅》,则转为低回沉郁的【二黄慢板】,通过“脑后音”的运用和拖腔的延长,表现其内心的酸楚与坚韧,程派唱腔的“顿挫有致”在“朱楼寻梦”中尤为突出,通过节奏的快慢变化,将薛湘灵对往昔的追忆与现实的落寞融为一体,使人物形象更加立体丰满。