京剧传统曲目中的打斗场面,是武戏艺术的精华所在,它以程式化的动作、精湛的技巧和饱满的情感,将武术、舞蹈与表演融为一体,成为舞台上最具视觉冲击力的环节,这些打斗并非单纯的武力比拼,而是“武戏文唱”的典范,既展现演员的功底,又推动剧情发展、塑造人物性格,让观众在紧张激烈的氛围中感受京剧艺术的独特魅力。

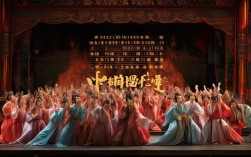

京剧打斗的类型丰富多样,从单人对决到群战场面,各有千秋,单开打如《武松打虎》中武松与虎的搏斗,演员通过翻扑、摔打、身段变化,将“虎”的凶猛与武松的勇猛表现得淋漓尽致;对打则讲究“默契配合”,如《三岔口》中任堂惠与刘利华的“摸黑打”,在昏暗的舞台上,通过精准的出手、躲闪和眼神交流,营造出紧张刺激的氛围,让观众仿佛置身其中;群打场面如《挑滑车》中的“铁笼山”,岳家军与金兵的混战,通过整齐的翻腾、兵器的碰撞和队形的变化,展现千军万马的气势,极具震撼力。

打斗的精彩离不开演员扎实的“基本功”,京剧武戏演员需精通“把子功”与“毯子功”两大核心技艺。“把子功”指兵器的使用技巧,如枪的“枪花”、刀的“刀花”、剑的“剑花”,以及“单刀枪”“双刀枪”等对打套路,要求动作干净利落、节奏分明,既能展现兵器的锋利感,又能体现人物的性格特点,挑滑车》中高宠的“挑车”动作,需连续多个“鹞子翻”接“枪花”,将力量与技巧完美结合,凸显其勇猛无敌的形象。“毯子功”则指翻腾、跌扑等技巧,如“抢背”“僵尸”“云里翻”等,这些动作不仅需要力量,更要讲究“轻、飘、稳”,确保舞台上的安全与美感,演员从小苦练这些基本功,才能在舞台上做到“稳、准、狠”,让打斗场面既惊险又赏心悦目。

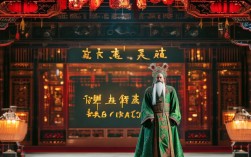

经典剧目中的打斗设计,更是将“技艺”与“剧情”“人物”深度融合,成为不可复制的艺术经典,以《闹天宫》为例,孙悟空大战天兵天将的场面,融合了“棍花”“筋斗”“跳跃”等技巧,演员通过灵活的身段和夸张的表情,将孙悟空的机敏、顽皮与反抗精神展现得活灵活现,尤其是“大闹蟠桃园”和“偷吃金丹”后的打斗,通过“串翻”“旋子”等动作,配合锣鼓点的节奏,营造出欢快而激烈的氛围,让观众在惊叹孙悟空武艺的同时,感受到其对自由的追求,而《长坂坡》中赵云“七进七出”的救主情节,打斗中融入了“单枪保孤”的悲壮感,演员通过稳健的步伐、凌厉的枪法和坚定的眼神,塑造了赵云忠勇双全的形象,打斗不仅是动作的展示,更是人物情感的流露。

京剧打斗的“精彩”,还体现在其“虚拟性”与“象征性”上,舞台上没有真实的刀剑与战场,演员通过程式化的动作和观众的想象,构建出千变万化的打斗场景,三岔口》中,明明是在亮如白昼的舞台上,却通过演员“摸黑”的动作、紧张的表情和夸张的躲闪,让观众感受到黑夜中搏斗的惊险,这种“以虚写实”的手法,正是京剧艺术的独特魅力,它超越了时空的限制,让观众在想象中感受打斗的张力。

打斗中的“锣鼓经”也是营造氛围的关键,不同节奏的锣鼓点,对应不同的打斗情绪:急促的“急急风”表现紧张激烈的对抗,舒缓的“长锤”则展现沉稳的较量,演员的动作与锣鼓点紧密结合,形成“有声歌,无声舞”的艺术效果,挑滑车》中高宠挑车时,锣鼓点由慢到快,配合演员连续的翻腾和呐喊,将气氛推向高潮,让观众热血沸腾。

| 剧目 | 打斗类型 | 精彩看点 |

|---|---|---|

| 《三岔口》 | 对打(摸黑打) | 在亮堂舞台上通过“摸黑”动作、眼神交流营造黑夜氛围,凸显演员默契与技巧。 |

| 《挑滑车》 | 单打+群打 | 高宠“挑车”时的“鹞子翻”“枪花”,展现力量与技巧;群战中岳家军的整齐阵势。 |

| 《闹天宫》 | 群打 | 孙悟空“棍花”“筋斗”结合天兵天将的兵器套路,展现神通广大的形象。 |

| 《长坂坡》 | 单打(保孤) | 赵云“七进七出”的稳健枪法与悲壮表情,塑造忠勇形象,打斗中融入情感张力。 |

京剧传统曲目的打斗,是演员、剧本、音乐、舞美等多方面艺术的结晶,它以“技艺为骨,剧情为魂,人物为心”,在方寸舞台上演绎出千军万马的气势、爱恨情仇的纠葛,让观众在欣赏精湛技艺的同时,感受到京剧艺术的博大精深,这种“武戏文唱”的智慧,正是京剧打斗历经百年仍魅力不减的原因。

FAQs

问:京剧打斗和影视剧武打有什么区别?

答:京剧打斗强调“程式化”和“虚拟性”,动作多为固定套路,如“枪花”“翻扑”,通过演员的表演和观众的想象构建场景;影视剧武打更注重“写实性”,依赖特技、剪辑和替身,追求真实的视觉效果,京剧打斗是“表演的艺术”,而影视剧武打是“镜头的艺术”。

问:如何欣赏京剧打斗的艺术性?

答:可以从“技巧”“人物”“节奏”三方面入手:看演员的“把子功”“毯子功”是否扎实,动作是否干净利落;看打斗是否体现人物性格,如张飞的粗犷、赵云的潇洒;感受锣鼓点与动作的配合,体会“武戏文唱”的节奏美与情感表达。