戏曲音乐作为中华传统文化的瑰宝,其传承与发展离不开琴师群体的坚守与创新,在当代戏曲研究的语境下,青年琴师正以独特的视角与活力,成为连接传统与现代的重要纽带,他们既需深耕戏曲声腔、程式、流派等学术根基,又需在演奏实践中探索现代表达,为古老艺术注入新的生命力。

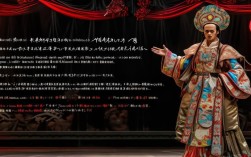

戏曲研究为青年琴师的演奏提供了理论支撑,青年琴师普遍接受过系统的音乐学训练,对戏曲的历史脉络、声腔演变、乐器性能等有深入理解,在京剧伴奏中,京胡的“弓法”“指法”需严格遵循“西皮”“二黄”的板式规律,而青年琴师通过对《中国戏曲音乐集成》等文献的研读,能精准把握不同流派(如梅派的婉约、程派的幽咽)的韵味差异,这种学术素养使他们的演奏不仅是技艺的展现,更是对戏曲文化的“二度创作”——在尊重传统的基础上,通过力度、速度、音色的细微处理,凸显人物情感与剧情张力。

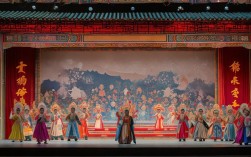

青年琴师的演奏实践呈现出传统与创新交融的鲜明特征,他们坚守“以琴伴戏”的核心原则,强调伴奏与唱念做打的协调统一,如昆曲笛师在《牡丹亭·游园》中,需以“颤叠赠打”的技法呼应杜丽娘的细腻情思,其气口、换气与演员的演唱节奏严丝合缝,这种“人琴合一”的境界,是青年琴师通过长期舞台实践磨砺出的基本功,他们积极探索现代表达:在配器上,尝试将电子合成器、民族管弦乐与文场乐器(京胡、月琴、三弦)融合,为传统剧目营造更丰富的音响层次;在演奏形式上,通过“琴师独奏会”“戏曲音乐会”等形式,让伴奏乐器从“幕后”走向“台前”,展现京胡、板胡等乐器的独立艺术价值,某青年琴师以《夜深沉》为基础,融入爵士乐节奏改编的京胡独奏曲,既保留了传统旋律的骨架,又通过节奏变化赋予作品现代感,吸引了大量年轻观众。

青年琴师的成长也面临挑战,传统戏曲受众老龄化、市场萎缩,导致舞台实践机会减少;部分剧种伴奏技艺濒临失传,缺乏系统的传承体系;在创新过程中,如何平衡“传统韵味”与“现代审美”,避免过度娱乐化对戏曲本体的消解,成为他们需要思考的核心问题,对此,青年琴师通过多种路径寻求突破:利用短视频平台传播戏曲音乐片段,扩大受众基础;参与“非遗进校园”活动,通过教学培养年轻受众;与高校、研究机构合作,开展戏曲音乐数字化保护项目,用技术手段留存珍贵音响资料。

为更直观呈现青年琴师在戏曲演奏中的多维角色,可参考下表:

| 维度 | 核心职责 | 实践案例 | 创新价值 |

|---|---|---|---|

| 传统传承 | 复刻濒临失传的演奏技法与流派韵味 | 复原“四大须生”京胡伴奏弓法 | 保存戏曲音乐“活态基因” |

| 现代表达 | 融合多元音乐元素与舞台形式 | 昆曲《十五贯》加入电子音效渲染悬疑氛围 | 拓展戏曲音乐审美边界 |

| 传播推广 | 创新传播渠道与受众互动模式 | 通过直播平台讲解“京胡换把技巧”并演示 | 降低戏曲欣赏门槛,吸引年轻群体 |

青年琴师的演奏,既是戏曲研究的“实践场”,也是传统艺术“现代化”的试验田,他们以学术为基、以创新为翼,让戏曲音乐在当代舞台上焕发新生,随着跨学科融合的深入与传播技术的迭代,青年琴师有望成为推动戏曲艺术“创造性转化、创新性发展”的核心力量。

FAQs

Q1:青年琴师如何在传统戏曲演奏中避免“过度创新”导致的韵味流失?

A1:青年琴师需以“传统为根”,首先通过研习传统剧目、拜师学艺等方式,深入理解戏曲“程式性”与“写意性”的美学本质,创新应建立在“尊重本体”的基础上,例如在配器改编中,需保留剧种核心音调与伴奏逻辑,仅通过节奏、织体等微调增强表现力,而非颠覆传统旋律,邀请资深演员、理论家参与指导,通过“老中青”对话确保创新方向不偏离戏曲艺术的核心精神。

Q2:数字化技术对青年琴师的演奏创作有哪些具体影响?

A2:数字化技术为青年琴师提供了多元创作工具:一是通过DAW(数字音频工作站)进行多轨录音与混音,精准控制各声部平衡,提升伴奏质量;二是利用AI技术分析传统戏曲音响数据,辅助还原失传的演奏技法;三是通过虚拟现实(VR)技术打造沉浸式戏曲音乐体验,让观众从多维度感受演奏魅力,但需注意,技术是辅助手段,青年琴师仍需以“人本情感”为核心,避免过度依赖技术而削弱演奏的“温度”与“灵气”。