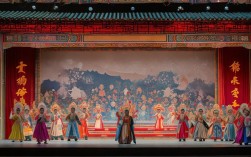

豫剧《打祭桩》作为传统戏中的经典悲旦剧目,以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和醇厚动人的唱腔,成为豫剧舞台上经久不衰的代表作品,该剧取材于历史演义,通过唐代薛家将后代的悲欢离合,展现了忠奸斗争、亲情坚守与命运抗争的深刻主题,尤其在“祭桩”核心场次中,将戏曲的唱、念、做、打融为一体,堪称豫剧表演艺术的典范。

剧情围绕唐代薛刚闯祸致满门抄斩后,其妻窦仙童携幼子薛蛟逃难展开,途中窦仙童身染重病,临终前将薛蛟托付给忠心丫鬟金莲,并留下祭桩(供品)与血书,叮嘱薛蛟成年后祭奠亡母、重振薛家门楣,多年后,薛蛟在渔夫抚养下长大,于母亲祭日前夕于槐树下设祭,通过祭桩上的信物和金莲的诉说,得知身世真相,悲愤交加的薛蛟立誓为家族平反,最终在杨家将等旧臣相助下,揭露奸佞罪行,薛家冤案得以昭雪,全剧以“悲”为底色,却以“志”为升华,既有骨肉分离的凄楚,也有忠义不屈的豪情,情感张力贯穿始终。

人物塑造上,窦仙童是核心灵魂,作为悲旦,她既有大家闺秀的温婉,又有逃难中的坚韧,临终托孤时,唱段【慢板】“窦仙童坐机房泪流满面”,将不舍与嘱托层层递进,声腔如泣如诉,水轻颤、眉微蹙,尽显慈母心肠;薛蛟从懵懂少年到知晓身世后的激愤,小生行当的表演需兼具文戏的细腻与武戏的英武,得知真相时“扑通”跪地,握拳叩地,眼神从迷茫到锐利,将“认祖归宗”的决绝演绎得淋漓尽致;金莲作为彩旦,以诙谐忠义的形象调剂剧情,与窦仙童的悲情形成对比,其“拐着腿、叉着腰”的出场,念白“我的小少爷哟,你可算长大了”,既添生活气息,又凸显忠仆本色。

艺术特色上,《打祭桩》充分展现了豫剧“唱念做打”的综合魅力,唱腔上,【二八板】的叙事性与【慢板】的抒情性结合,窦仙童的“祭奠亡母泪沾襟”以【慢二八】开头,低回婉转,后转入【流水板】,情绪渐强,板式变化贴合剧情起伏;表演上,悲旦的水袖功是亮点,“祭桩”时窦仙童(或薛蛟祭奠时)的水袖“甩、扬、绕、抖”,配合跪拜、拭泪等动作,将悲痛具象化——如“甩袖”表现震惊,“绕袖”表现不舍,“抖袖”表现哽咽,一举一动皆有章法;音乐伴奏以板胡为主,辅以笙、笛,锣鼓经的“急急风”烘托紧张,“慢长锤”铺垫悲情,与唱腔、表演相得益彰,下表为剧中核心人物与艺术特色对应:

| 主要人物 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段(板式) |

|---|---|---|---|

| 窦仙童 | 悲旦 | 温婉坚韧、深明大义 | “机房托孤”(慢板、二八板) |

| 薛蛟 | 小生 | 孝顺刚毅、知恩图报 | “祭奠母仇”(流水板、快二八) |

| 金莲 | 彩旦 | 忠心诙谐、古道热肠 | “诉说当年”(飞板) |

“祭桩”一场是全剧高潮,薛蛟设祭时,槐树(象征薛家冤魂)被风吹动,配合雷鸣电闪的舞台效果,薛蛟唱【紧二八】“祭桩上见血字肝肠寸断”,字字铿锵,水袖翻飞如浪,表现其从疑惑到震惊再到悲愤的心理变化,金莲递上窦仙童遗物(如薛家玉佩)时,三人跪拜成“品”字形,灯光聚焦于祭桩,将“忠义”与“冤屈”的主题推向极致,此时台下静默,唯有唱腔与锣鼓声交织,感染力极强,这一场不仅考验演员的唱功,更需通过身段、表情、道具的配合,将“祭奠”从仪式升华为情感的爆发,堪称豫剧“以情带戏”的典范。

《打祭桩》经陈素真、桑振君等豫剧名家演绎,成为悲旦戏的教科书,其“以情带戏”的表演理念,对后世豫剧创作影响深远,至今仍是戏曲院校的教学剧目,也是豫剧院团的保留剧目,承载着豫剧“唱念做打”的综合美学,通过窦仙母子的悲欢,观众不仅能感受戏曲艺术的魅力,更能体会到“忠孝节义”的传统文化内核,这正是其跨越时代仍能打动人心的原因。

FAQs

问:《打祭桩》中“祭桩”这一道具在剧情中有何象征意义?

答:“祭桩”既是窦仙童临终前托付的实物载体(如刻有血字的供桌、遗物),也是薛家冤屈与忠义的象征,它串联起“托孤—逃难—祭奠—复仇”的主线,是薛蛟得知身世的“钥匙”,更是观众理解“忠孝节义”主题的视觉焦点,通过祭奠仪式,将个人情感与家族命运、家国大义紧密结合。

问:豫剧《打祭桩》与其他经典悲旦戏(如《秦香莲》)在人物塑造上有何不同?

答:《秦香莲》侧重于“贤妻遭弃、忠义不屈”,秦香莲的悲情源于丈夫的负心与社会的不公,形象更偏向“受难者”;而《打祭桩》中的窦仙童(及薛蛟)的悲情则与“家族冤案、复兴使命”绑定,窦仙童不仅是母亲,更是家族精神的传承者,薛蛟的“悲”中带有“抗争”的主动性,人物弧光从“被动逃难”转向“主动复仇”,更具英雄成长色彩。