在中国电影史上,戏曲电影曾以其独特的艺术魅力占据重要一席,而“哪吒”作为传统神话中的经典角色,多次通过戏曲电影的形式登上银幕,成为几代人的童年记忆,这些老电影戏曲中的哪吒,不仅融合了戏曲程式化的表演精髓,更通过电影语言的二次创作,让神话人物焕发出别样的生命力。

老电影戏曲哪吒的起源与艺术土壤

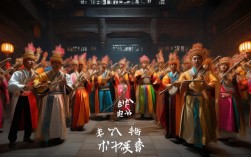

哪吒的故事源于道教神话与民间传说,在戏曲舞台上早已积淀丰富的表演传统,京剧、越剧、豫剧、绍剧等多个剧种都有以哪吒为主角的剧目,如京剧《乾元山》《哪吒闹海》、绍剧《三打白骨精》(哪吒作为重要配角)等,这些剧目通过“莲花化身”“斗龙太子”等经典桥段,塑造了勇敢叛逆、正义凛然的少年英雄形象,20世纪50至70年代,随着戏曲电影的兴起,许多经典舞台剧被搬上银幕,哪吒的故事也随之从剧场走向银幕,成为连接传统戏曲与大众传播的重要载体。

戏曲电影中的哪吒,既要保留戏曲“唱、念、做、打”的核心技艺,又要适应电影的镜头语言与叙事节奏,这种“舞台艺术+电影技术”的结合,让哪吒的形象突破了剧场的时空限制,以更鲜活的视听效果深入人心,1960年由上海电影制片厂出品的京剧电影《哪吒闹海》,便是在传统京剧《乾元山》《乾坤圈》等折子戏基础上改编而成,通过电影特写、剪辑节奏的调整,强化了哪吒与龙王三太子的冲突,以及莲花重生的悲壮感。

经典老电影戏曲哪吒作品与艺术特色

老电影戏曲中的哪吒形象,因剧种不同而各具韵味,以下列举几部代表性作品及其艺术特色:

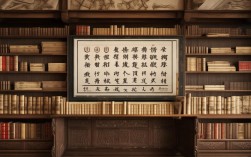

| 剧种 | 出品年份 | 作品名称 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 1960 | 《哪吒闹海》 | 以武生应工,强调“翻、打、跌、扑”等技巧,如“耍圈”“枪挑龙王三太子”等场面;唱腔以西皮、二黄为主,高亢激昂,突出哪吒的少年锐气;电影镜头通过特写展现演员的眼神与表情,强化“剔骨还父”时的决绝。 |

| 越剧 | 1973 | 《哪吒》 | 改编自传统越剧《红孩儿》,以小生行当塑造哪吒,唱腔婉转柔美,融入“尺调腔”“弦下腔”,弱化武打,侧重人物内心戏;电影通过布景与光影营造神话氛围,如“莲花池重生”场景以柔光处理,凸显重生后的纯净感。 |

| 豫剧 | 1982 | 《火娃》 | 以哪吒“降妖除魔”为主线,融合豫剧高亢粗犷的唱腔与特技表演,如“喷火”“变脸”;电影采用实景拍摄,将戏曲的虚拟性与实景的真实感结合,如“闹海”场景在水库取景,增强视觉冲击力。 |

这些作品虽风格各异,但共同保留了戏曲“虚实相生”的美学原则:舞台上的一桌二椅、云手趟马,在电影中通过镜头转化为“东海龙宫”“乾元山”等奇幻场景;演员的程式化动作(如“起霸”“走边”)在电影慢镜头下,被赋予更丰富的情感层次,使哪吒的“神”与“人”性得到统一。

人物塑造的时代精神与文化内涵

老电影戏曲中的哪吒,不仅是神话符号,更承载着特定时代的文化精神,在20世纪中后期的语境下,哪吒的“反叛”被赋予了新的解读:他反抗的是强权压迫(如龙王以水淹村威胁百姓),追求的是公平正义;他“剔骨还父”的行为,从传统孝道转化为对“大义”的坚守,呼应了当时“舍小家为大家”的社会价值观。

这种人物塑造的“现代化”改编,让哪吒的形象超越了传统神话的框架,成为具有时代特征的少年偶像。《哪吒闹海》中哪吒怒斥“龙王欠下的债,总要还”的台词,既是对神话情节的演绎,也是对底层民众反抗精神的歌颂;而“莲花化身”的结局,则通过“毁灭与重生”的隐喻,传递出“正义终将战胜邪恶”的信念,这种精神内核,使得老电影戏曲哪吒在数十年后仍能引发观众共鸣。

对后世的影响与传承

老电影戏曲哪吒的艺术实践,为后来的哪吒题材作品提供了重要借鉴,1979年动画电影《哪吒闹海》虽非戏曲电影,但在人物造型、动作设计上大量参考了京剧武生的表演程式,如哪吒的“乾坤圈”与“混天绫”设计,便脱胎于京剧武器的舞台运用;2019年动画电影《哪吒之魔童降世》中“我命由我不由天”的台词,也能看到老电影中哪吒反叛精神的延续。

这些戏曲电影作为传统艺术的“活化石”,记录了20世纪戏曲表演艺术家的风采,如京剧《哪吒闹海》中童芷苓的哪吒扮相,英气中透着稚气;豫剧《火娃》中小香玉的唱腔,既有豫剧的“大本腔”,又融入了现代声乐的发声技巧,这些艺术成果至今仍是戏曲研究的宝贵资料。

相关问答FAQs

Q1:老电影戏曲中的哪吒与动画版《哪吒闹海》有何区别?

A1:两者在艺术形式和表现手法上存在显著差异,老电影戏曲哪吒以真人演员的戏曲表演为核心,保留“唱、念、做、打”的程式化动作,如京剧的“翻跟头”“耍枪”,强调舞台艺术的写意性;而动画版《哪吒闹海》通过绘画与动画技术,赋予角色更夸张的表情与动作,视觉表现更自由,如哪吒踏风火轮、搅动东海的场景,动画通过镜头运动与色彩渲染增强了奇幻感,戏曲哪吒更注重“行当”特征(如武生的刚毅),动画版则更侧重人物内心的刻画,如哪吒的孤独与挣扎。

Q2:为什么老电影戏曲哪吒能成为经典?

A2:其经典性源于三方面:一是文化基因的深厚,哪吒故事本身融合了神话、民俗与伦理观念,具有广泛的群众基础;二是艺术形式的融合,戏曲与电影的结合既保留了传统戏曲的美学精髓,又通过电影扩大了传播范围;三是时代精神的契合,老电影中的哪吒形象被赋予了反抗强权、追求正义的时代内涵,使神话人物与观众产生情感共鸣,这些因素共同作用,让老电影戏曲哪吒超越了时代,成为跨越几代人的文化记忆。