《赵氏孤儿》作为中国古典悲剧的经典题材,自元杂剧《赵氏孤儿大报仇》问世以来,历经数百年艺术演绎,在京剧舞台上形成了兼具传统根基与时代创新的多元版本,传统京剧《赵屠孤儿》(又名《搜孤救孤》)与新编京剧《赵氏孤儿》在主题表达、人物塑造、艺术呈现等方面呈现出显著差异,既体现了京剧艺术的传承脉络,也折射出不同时代审美观念的变迁。

从主题思想来看,传统京剧以“忠义教化”为核心,聚焦“善恶有报”的道德训诫,全剧通过程婴“舍子救孤”、公孙杵臼“舍身取义”等情节,强化“忠君爱国”“舍生取义”的传统价值观,冲突集中于忠臣与奸臣的二元对立,主题直白而具有教化功能,新编京剧则突破传统框架,将主题深化为“个体伦理困境中的牺牲与反思”,不再简单将人物划分为忠奸,而是探讨“复仇的意义”“牺牲的价值是否必然导向正义”,更贴近现代观众对人性复杂性的认知。

在人物塑造上,传统版本的人物多为符号化存在:程婴是“忠义”的化身,唱念中多强调“舍子救孤”的道德崇高性,性格单一而坚定;屠岸贾则是“奸佞”的代表,脸谱化的凶狠与权谋缺乏内心层次;孤儿赵武的成长被简化为“复仇工具”,个体情感被忽略,新编版本则赋予人物立体的人性:程婴在救孤过程中充满挣扎,既有对赵氏的承诺,也有对亲子之痛的隐忍,甚至在结局中对复仇产生质疑;屠岸贾不再是纯粹的恶棍,其行为背后有对权力巩固的焦虑,甚至与程婴的对手戏中流露出对“秩序”的扭曲追求;孤儿赵武的成长线被强化,从被动的复仇者转变为主动思考“复仇意义”的个体,人物弧光更完整。

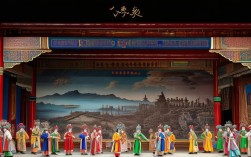

艺术表现上,传统京剧严格遵循“唱念做打”的程式规范:唱腔以西皮流水表现程婴的急切,二黄慢板抒发悲愤,板式规整而富有韵律;表演中“起霸”“亮相”等程式动作强化人物性格,如程婴的“老步”体现其忠厚,屠岸贾的“花脸功”凸显其奸诈;舞台美术以“一桌二椅”为核心,布景简约,靠演员表演营造意境,新编京剧则在程式基础上融入现代元素:唱腔在保留传统板式时,融入和声与配器,增强音乐的情感张力;表演中打破行当界限,如程婴的“哭坟”场次融入青衣的婉转唱腔,丰富情感层次;舞台美术采用多媒体投影与实景装置结合,如用旋转舞台分割“宫廷”与“民间”空间,用灯光色彩变化暗示人物心理(如屠岸贾出场时的冷光压迫感),使视觉呈现更具冲击力。

叙事结构方面,传统版本采用线性叙事,以“搜孤—救孤—除奸”为主线,节奏紧凑,冲突集中,适合传统戏曲“一人一事”的叙事逻辑,新编版本则采用多线交织与时空闪回,通过程婴的回忆、屠岸贾的梦境等插叙手法,补充人物前史,增强叙事的纵深感;节奏上放缓,注重心理描写,如程婴与赵武的对手戏中,通过长时间的沉默与对视,传递复杂的情感张力,更贴近现代戏剧的叙事节奏。

传统京剧如同“工笔画”,以精准的程式勾勒忠奸轮廓,传递朴素的道德观;新编京剧似“写意画”,以留白与层次揭示人性的幽微,引发观众对伦理与牺牲的深度思考,二者共同构成了《赵氏孤儿》在京剧舞台上的完整表达,既守护了经典的精神内核,又为传统艺术注入了当代生命力。

FAQs

问题1:京剧《赵氏孤儿》中程婴的形象在不同版本中有哪些核心差异?

解答:传统京剧中的程婴是“忠义”的符号化人物,其行为动机明确为“报恩”与“存孤”,唱念中多强调“舍子救孤”的道德崇高性,性格单一而坚定;新编京剧则赋予程婴更复杂的内心世界,他既有救孤的决绝,也有对亲子之痛的挣扎,甚至在结局中对复仇产生质疑,人物从“道德楷模”转变为“伦理困境中的普通人”,更具现代人性深度。

问题2:新编京剧《赵氏孤儿》在舞台创新上有哪些突破?

解答:新编京剧在舞台美术上突破了传统“一桌二椅”的简约模式,采用多媒体投影与实景装置结合,如用旋转舞台分割“宫廷”与“民间”空间,用灯光色彩变化暗示人物心理;音乐方面,在京剧西皮、二黄唱腔基础上融入交响乐元素,增强戏剧张力;表演上打破行当界限,如老生演员在程婴的“哭坟”场次融入青衣的婉转唱腔,丰富了人物情感的层次表达。