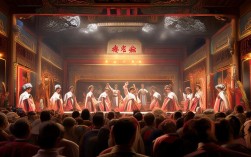

在河南戏曲的璀璨星河中,《八件衣》如同一颗扎根乡土、饱含人间烟火的明珠,它是河南曲剧的经典传统剧目,也是中原地区伦理观念与民间智慧的生动载体,该剧以明清时期的市井生活为背景,通过普通百姓的悲欢离合,折射出社会百态与人性光辉,自诞生以来便深受观众喜爱,成为河南戏曲舞台上久演不衰的代表作。

《八件衣》的故事围绕“义”与“情”展开:书生张连进京赶考途中,因遭恶霸陷落难,被善良的贫农王老汉收留,王老汉之女王瑞兰见张连品行端正,心生爱慕,以“八件衣”(象征普通人家最珍贵的嫁妆)相赠,助其赴考,恶霸得知后勾结官府,诬陷王老汉“盗卖衣物”,王老汉为保护张连含冤入狱,张连高中状元,明察秋毫,为岳父洗刷冤屈,有情人终成眷属,剧情跌宕却不离“善有善报”的朴素逻辑,人物形象鲜活,既有王老汉的质朴善良,王瑞兰的勇敢刚烈,也有张连的知恩图报,恶霸的阴险狡诈,共同构建了一个充满张力的人情世界。

作为河南曲剧的代表性剧目,《八件衣》的艺术特色鲜明而独特,在唱腔设计上,它充分运用了曲剧的“曲牌体”优势,以[阳调]、[诗篇]、[剪剪花]等中原民间小调为基础,旋律婉转质朴,贴近生活语言,既有“哭腔”的悲怆,也有“欢腔”的明快,与人物情感起伏高度契合,表演上,它强调“以情带戏,以技传情”,演员的身段、念白均来自田间地头的劳动生活,如王老汉赶驴的动作、王瑞兰织布的舞蹈,都充满了浓郁的乡土气息,让舞台上的“市井生活”真实可感,语言方面,全剧以河南方言为载体,幽默风趣又不失庄重,如“庄稼人过日子,靠的是良心,不是八件衣”这样的台词,既符合人物身份,又传递了深刻的道德观念。

从文化内涵看,《八件衣》不仅是故事,更是中原文化的“活化石”,剧中“八件衣”既是实物,更是象征——它代表普通人对尊严的坚守、对信义的看重,也暗含“衣可蔽体,德可润身”的传统价值观,王老汉宁可蒙冤也不愿诬陷他人,张连不忘恩情终报知己,这些情节无不体现中原文化中“仁义礼智信”的核心思想,剧中对官场腐败、民间疾苦的描绘,也反映了古代社会底层人民的生存困境与对公平正义的渴望,具有深刻的社会批判意义。

在传承与发展中,《八件衣》历经百年而不衰,从早期的民间社班演出,到后来河南曲剧团等专业院团的精心打磨,剧目在保留传统精髓的基础上,不断融入现代审美:舞台布景更加写意,灯光音效增强了情感冲击力,年轻演员的加入也为角色注入了新的活力,它不仅活跃在戏曲舞台上,还被改编成影视剧、动漫等形式,走进更多年轻人的视野,成为连接传统与现代的文化纽带。

相关问答FAQs

Q:《八件衣》的剧名“八件衣”有何具体寓意?

A:“八件衣”在剧中既是王瑞兰出嫁时的嫁妆,也是贯穿全剧的核心道具,从表层看,它是贫苦人家倾尽所有为女儿准备的嫁妆,承载着父母对女儿的爱;从深层看,“八件衣”象征着普通人的尊严与信义——王老汉宁可蒙冤也不愿卖掉女儿的嫁妆嫁祸他人,体现的是“贫贱不能移”的品格;张连带着“八件衣”赴考并最终凭其认出恩人,则代表“滴水之恩,涌泉相报”的道义。“八件衣”超越了衣物本身,成为中原民间道德观念的物质载体。

Q:《八件衣》在当代河南戏曲传承中有哪些创新尝试?

A:为适应现代观众需求,《八件衣》在传承中进行了多方面创新:一是音乐上,在保留传统曲牌的基础上,融入交响乐元素,增强唱段的层次感;二是表演上,借鉴话剧的写实手法,优化身段设计,让人物动作更贴近生活;三是传播上,通过短视频平台发布“八件衣”选段,开展“戏曲进校园”活动,用年轻化的语言解读剧情,吸引青少年关注;四是主题上,强化“公平正义”“诚信友善”等当代价值观,让传统剧目与现代精神产生共鸣,这些创新既守住了戏曲的“根”,又为其注入了新的生命力。