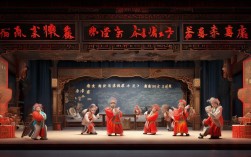

京剧作为百年国粹,在当代语境下始终面临着传承与创新的命题,青年京剧演员杨磊近年来以“新段”创作为突破口,将传统程式与现代审美熔铸一炉,为古老艺术注入青春活力,他的新段不仅是舞台实践的突破,更成为京剧当代化转型的生动样本,让“老戏骨”焕发出“新表情”。

杨磊京剧新段的核心创新,首先体现在题材的拓疆与视角的更新,不同于传统京剧才子佳人、帝王将相的叙事框架,他的新段更倾向于挖掘历史人物的现代性解读,以及现实题材的艺术化转译,以杜甫为主角的《诗圣行吟》中,他不再将杜甫塑造成刻板的“诗史”符号,而是通过老生唱腔的苍劲与节奏变化,展现其“茅屋为秋风所破”时的孤独与“大庇天下寒士”的赤诚,让千年文人的家国情怀与当代观众产生情感共振,在《烟火人间》系列短剧中,他聚焦市井小贩、快递员等现代职业,用京剧的“四功五法”演绎市井百态,将“做功”中的“虚拟表演”与生活化的细节结合,让传统程式有了鲜活的烟火气。

音乐与唱腔的创新,是杨磊新段的另一大亮点,他坚守京剧“以西皮二黄为骨”的声腔体系,却在旋律与配器上大胆突破,在《AI·梅兰芳》实验段落中,他保留了梅派唱腔的“娇媚婉转”,却在过门中加入电子合成器的音效模拟,营造出“穿越时空的对话感”;传统武场锣鼓的“急急风”与电子节拍的碰撞,既保留了京剧的“韵律感”,又增添了现代音乐的“节奏张力”,这种“旧瓶装新酒”的音乐处理,让年轻观众在熟悉的唱腔中听到新鲜元素,逐步打破“京剧=老派”的认知壁垒。

表演语汇的融合与舞美科技的赋能,进一步拓展了新段的表现边界,杨磊在“唱念做打”的基础上,借鉴话剧的“内心独白”、现代舞的“肢体张力”,让角色塑造更具层次感,在《屈原·离骚》片段中,他突破传统老生的“稳健工整”,用“甩发”功表现屈原披发行吟的癫狂,以“僵尸倒”技巧演绎“路漫漫其修远兮”的求索,程式化动作与情感爆发力形成强烈冲击,舞美方面,他引入LED动态背景、全息投影技术,在《敦煌·霓裳》中,虚拟壁画与演员的水袖互动,实现“画中人”与“台上人”的虚实转换;在《数字梨园》中,通过实时捕捉技术,让演员的武打动作与数字特效联动,打造出“人在戏中,戏在景中”的沉浸式体验。

这种创新并非对传统的背离,而是对京剧“写意”“程式”“虚拟”美学的当代激活,杨磊的新段让京剧从“博物馆艺术”走向“生活现场”,线上直播观看量超千万,高校京剧社团参与率提升40%,证明了传统艺术在年轻群体中的巨大潜力,正如他所言:“创新不是拆掉老房子,而是在老房子的地基上盖新楼,既要保留梁柱的筋骨,也要有现代生活的门窗。”

相关问答FAQs

Q1:杨磊京剧新段是否背离了传统京剧的精髓?

A1:并未背离,其创新始终围绕京剧“以歌舞演故事”的核心美学,唱腔板式遵循“西皮二黄”的基本规律,身段功法严格传承“四功五法”的规范,杜甫》中,虽运用现代舞美,但“擞子”“吊毛”等传统程式动作依然精准,唱腔的“气口”“韵味”亦一丝不苟,本质是对传统程式的创造性转化,而非颠覆性解构。

Q2:新编京剧段落如何平衡艺术性与市场性?

A2:杨磊的实践可概括为“艺术为根,市场为翼”,艺术性上,新段创作深挖历史与现实的人文价值,如《诗圣行吟》对文人风骨的诠释,《烟火人间》对市井温度的捕捉,确保作品的文化厚度;市场性上,通过短视频解析唱腔技巧、开发“京剧+国潮”文创产品、与文旅项目结合打造沉浸式演出,降低欣赏门槛,让艺术价值通过市场传播实现最大化,形成“艺术吸引人,市场留住人”的良性循环。