李世济先生,我国著名京剧程派表演艺术家,国家级非物质文化遗产项目京剧代表性传承人,于2016年5月8日在北京逝世,享年83岁,消息传来,京剧界及社会各界人士深感悲痛,其灵堂设在北京某殡仪馆内,自5月9日起开放吊唁,三天内前来悼念者络绎不绝,既有京剧界的名家名角,也有普通戏迷群众,灵堂内始终弥漫着庄严肃穆与深切缅怀的氛围。

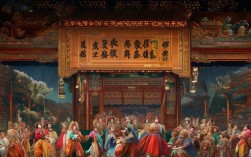

灵堂布置以素雅庄重为主,正上方悬挂着黑底白字的横幅“沉痛悼念李世济先生”,遗像选用李世济先生晚年演出《锁麟囊》时的剧照,她身着华服,神情温婉,仿佛仍在舞台上演绎着程派艺术的精髓,遗像两侧是各界敬献的花圈,花圈上的挽联多为“一代宗师音容宛在,程派艺术薪火相传”“德艺双馨梨园典范,春风化雨桃李芬芳”等,寄托着对先生的无限哀思,灵堂四周摆放着中国文联、中国剧协、国家京剧院等单位及梅葆玖、谭孝曾、李胜素等京剧名家送的花篮,白菊、黄菊素净淡雅,映衬着黑白照片,更显哀戚。

吊唁人群从清晨到傍晚络绎不绝,年逾八旬的京剧表演艺术家梅葆玖先生在家人搀扶下前来,手持三炷香,在遗像前三鞠躬,眼眶湿润地说:“李先生是程派的脊梁,她的离去是京剧界的巨大损失。”国家京剧院的演员们集体前来,他们中有李世济的学生,也有曾与她同台演出的搭档,大家默默伫立,回忆着先生严谨从艺、提携后辈的点滴,一位来自天津的戏迷王先生,专程乘高铁赶来,他手里捧着一本泛黄的《李世济程派唱腔选》,扉页上有先生早年签名的笔迹,他哽咽着说:“我从15岁听先生的戏,听了40多年,她的《三娘教子》《文姬归汉》是我一生的最爱,今天来送送先生,让她知道,我们这些普通戏迷永远记得她。”灵堂内还设有签名簿和悼词册,不少吊唁者写下“程派艺术永垂不朽”“愿先生一路走好”等字句,字里行间满是敬仰与不舍。

为更清晰地呈现灵堂吊唁情况,特整理关键信息如下:

| 区域 | 布置与活动内容 | 意义与体现 |

|---|---|---|

| 遗像区 | 李世济演出照居中,两侧挽联环绕,花圈簇拥 | 凝结艺术形象,彰显艺术成就与社会评价 |

| 花圈挽联区 | 各界单位及个人敬献,内容多聚焦“程派传承”“德艺双馨” | 凸显广泛影响力,反映业界对其艺术与人品的肯定 |

| 吊唁人流 | 京剧名家、学生、戏迷等有序瞻仰遗像、鞠躬默哀 | 体现艺术生命力的延续,展现群众基础深厚 |

| 悼念记录区 | 签名簿、悼词册留存吊唁者留言 | 记录集体记忆,传递对先生的永恒怀念 |

5月11日下午,李世济先生追思会在灵堂旁的举行,与会者共同回顾了她的一生,她自幼受姑父程砚秋先生亲授,深得程派真传,嗓音“脑后音”饱满圆润,唱腔婉转悲切又不失刚劲,表演细腻传神,尤擅塑造悲剧女性形象,代表作《锁麟囊》《六月雪》《梅妃》等成为程派经典,她不仅坚守程派本真,更大胆创新,将程派艺术从“悲凉肃杀”中拓展出更广阔的情感表达,让更多年轻观众爱上京剧,作为教育家,她在中国戏曲学院任教数十载,学生中多人成为当今京剧界中坚力量,她常对学生说:“学戏先学做人,艺术要经得起时间的考验。”这些话语,如今已成为后辈们传承艺术的座右铭。

李世济先生的离去,让程派艺术失去了一位卓越的继承者与发扬者,但她在舞台上塑造的经典形象、对艺术的执着追求、对后辈的悉心栽培,早已成为京剧史上浓墨重彩的一笔,灵堂内虽哀乐低回,但前来悼念者的眼神中,更多的是对先生艺术精神的铭记与传承的决心——这或许是对先生最好的告慰。

FAQs

问题1:李世济先生对程派京剧的传承与创新有哪些具体贡献?

解答:李世济作为程派嫡传弟子,完整继承了程砚秋“声情并茂、声、情、美、永”的艺术精髓,在传承上,她系统整理程派经典剧目,如《锁麟囊》《三娘教子》等,通过舞台实践与教学使濒临失传的剧目重焕光彩;在创新上,她结合自身嗓音特点,打破程派悲腔的单一性,在唱腔中融入清亮音色,增强表现力,同时将程派艺术从文人悲剧拓展至更贴近生活的女性形象,拓宽了程派的艺术边界,被誉为“程派艺术的革新者”。

问题2:灵堂吊唁中,普通戏迷有哪些感人的悼念方式?

解答:普通戏迷的悼念虽无华丽形式,却充满真情实感,有位70岁的戏迷带着珍藏30年的李世济演出录音带,在灵堂外播放,让过往者一同聆听“当年的程派韵味”;不少戏迷自发带来白菊,在灵堂台阶旁摆成“程”字,寄托哀思;还有年轻戏迷手绘李世济舞台扮相图,配上“先生,程派有我们”的字样,表达传承的决心,这些细节展现了李世济艺术在民间的深厚影响力,也印证了“艺术为人民”的永恒价值。