在京剧艺术中,“八王”与“大太监”是两类极具代表性的角色类型,承载着传统戏曲中忠奸对立、道德教化的核心主题,其鲜明的形象塑造与程式化表演,成为观众辨识人物、理解剧情的重要符号。“八王”通常指代宗室王爷中的忠良贤士,以“贤王”“铁面王爷”等形象出现,是皇权体系内正义的化身;而“大太监”则多为权倾朝野的奸佞宦官,通过阴险谄媚、祸国殃民的行径,构成戏剧冲突的反面力量,二者在剧目中常形成直接对抗,既推动情节发展,也映射着古代社会对“清君侧”“抑宦官”等政治伦理的朴素认知。

京剧中的“八王”:宗室正义的象征

“八王”形象在京剧里并非特指某一历史人物,而是对“贤德王爷”的艺术概括,其中以“八贤王”赵德芳最为典型,作为宋太祖赵匡胤之子,赵德芳在民间传说与戏曲中被塑造为手持金锏、上打昏君下斩谗臣的“铁面王爷”,其形象融合了“宗室权威”与“道德正义”的双重属性,在《狸猫换太子》《铡美案》《打龙袍》等传统剧目中,八王常以“调解者”“拯救者”身份出现:面对陈世美抛妻弃子的不义,他持金锏威逼皇帝主持公道;在李妃蒙冤、流落民间时,他化身“贫王”暗中保护,最终助其沉冤得雪。

从表演特征看,“八王”角色多属“老生”行当,扮相头戴紫金冠、身着蟒袍,足厚底靴,动作沉稳威严,唱腔以苍劲浑厚的“铜锤花脸”与“老生”结合为特色,凸显其身份尊贵与性格刚直,道具“金锏”是其标志性符号,象征着“先帝所赐”的代天巡狩之权,既是身份的象征,也是制衡皇权的“法理依据”,在京剧伦理中,“八王”的存在实则是“皇权失德”时的道德补位,通过“宗室权威”约束君权、惩治奸佞,满足了观众对“清官政治”与“正义必胜”的期待。

京剧中的“大太监”:权臣祸国的化身

与“八王”相对,“大太监”是京剧里“奸佞”角色的典型代表,其形象集中了古代社会对宦官专权的批判与想象,这类角色并非单一历史人物,而是对刘瑾、魏忠贤等权宦的艺术提炼,常见剧目如《法门寺》《串龙珠》《打严嵩》等,均以大太监为矛盾冲突的核心,以《法门寺》的刘瑾为例,其原型为明代著名宦官,在剧中被塑造为结党营私、草菅人活的“九千岁”:他操纵司法、颠倒黑白,迫使宋巧珍蒙冤,又借“皇亲国戚”身份欺压百姓,最终被正义之士制裁。

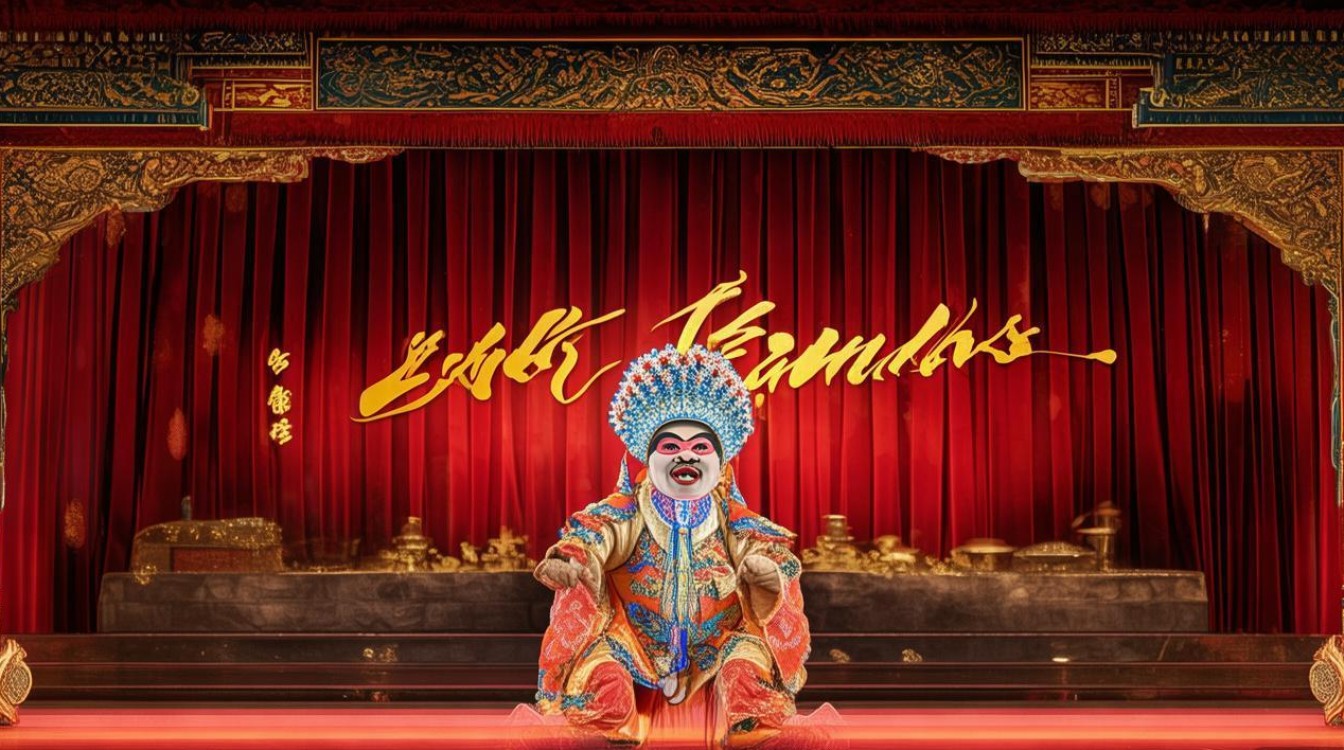

“大太监”在表演上多属“净角”(花脸),脸谱以白色为主,勾画尖嘴猴腮、三角眼,象征“奸诈阴险”;动作设计上,步伐轻佻、手势多变,常伴以捋须、斜视等谄媚轻浮的动作,唱腔则用尖细的“小嗓”与炸音,凸显其“非男非女”的畸形身份与心理扭曲,服饰上,他们常穿红蟒、玉带,甚至僭越使用明黄色,暗示其对皇权的僭越;语言上,满口“奴才”“千岁”,却暗藏操纵皇帝的野心,形成“卑微外表与滔天权势”的矛盾统一,在京剧叙事中,“大太监”是“奸臣乱政”的代名词,其存在既揭露了封建王朝的权力腐朽,也通过“最终被诛”的结局,强化了“恶有恶报”的道德训诫。

“八王”与“大太监”的核心特征对比

为更直观呈现两类角色的差异,可通过下表对比其核心特征:

| 角色类型 | 身份定位 | 脸谱/扮相 | 典型剧目 | 性格特征 | 文化象征 |

|---|---|---|---|---|---|

| 八王 | 宗室贤王、清官代表 | 蟒袍玉带、金锏,威严庄重 | 《狸猫换太子》《铡美案》 | 刚直不阿、忧国忧民 | 宗室对皇权的制衡、正义化身 |

| 大太监 | 权宦奸佞 | 白脸尖嘴、红蟒,轻佻阴险 | 《法门寺》《串龙珠》 | 谄媚奸诈、祸国殃民 | 宦官专权的危害、权力异化 |

相关问答FAQs

Q1:京剧中的“八王”是否都是历史真实人物?

A1:并非如此。“八王”更多是京剧艺术中的“类型化角色”,其原型多为民间传说与文学创作结合的产物,如“八贤王”赵德芳虽确有历史原型(宋太宗赵光义之子),但在戏曲中被赋予了“手持金锏、上打昏君”的虚构情节,融合了历代“贤王”的道德理想,成为“正义宗室”的符号化存在,而非严格的历史还原。

Q2:为何京剧大太监的脸谱多为白色?

A2:白色脸谱在京剧中是“奸诈”“阴险”的典型象征,源于传统“五色观”中“白为凶”的色彩伦理,大太监作为“非正常权力群体”(宦官),其生理特征(阉割)与心理扭曲(对权力的畸形渴望),被戏曲美学提炼为“白脸尖嘴”的形象,通过视觉上的“非人感”强化其“奸佞”“祸国”的性格标签,让观众直观辨识其反派属性。