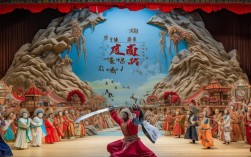

豫剧是中国最大的地方剧种之一,发源于河南,以其高亢激越、质朴豪放的风格著称,在数百年的发展中积累了丰富的剧目,《西厢记》便是其中融合古典文学与地方戏曲艺术的经典代表作,该剧改编自元代王实甫的杂剧《西厢记》,讲述了书生张君瑞与相国千金崔莺莺在红娘的帮助下,冲破封建礼教束缚,追求自由爱情的故事,经由豫剧艺术家们的二度创作,呈现出独特的艺术魅力。

剧情围绕“情”与“礼”的冲突展开:崔老夫人携女莺莺扶相国灵柩博陵,途经普救寺暂居西厢,张生赴京赶考,途经普救寺遇莺莺,一见倾心,叛将孙飞虎围寺欲强娶莺莺,老夫人许诺谁能退兵便将莺莺许配,张生修书请好友白马将军杜确解围,事后老夫人悔婚,只许二人以兄妹相称,莺莺与张生相思成疾,红娘从中传递书信,促成二人月下私会,最终张生中状元,老夫人无奈允婚。

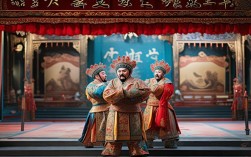

在艺术表现上,豫剧《西厢记》充分体现了剧种特色,其唱腔融合了豫东调的明快与豫西调的深沉,真假声结合,情感表达层次丰富,如崔莺莺的唱段“在绣房烦闷昏沉沉”,运用豫西调的深沉婉转,表现其幽怨相思;张生的“二月里来春光好”则以豫东调的刚健明朗,展现其喜悦期盼,念白以河南方言为基础,生活化且富有韵味,如红娘的台词夹杂着俚俗语,既符合人物身份,又增强了亲切感,表演上注重身段与表情的配合,“拷红”一场中红娘面对老夫人质问时的机敏不卑,“长亭送别”中莺莺与张生依依不舍的悲戚,都通过细腻的表演深入人心。

作为豫剧舞台上的保留剧目,《西厢记》的演绎名家辈出,常香玉、陈素真、阎立品等表演艺术家都曾塑造过经典形象,陈素真饰演的崔莺莺,以“唱腔细腻、表演含蓄”著称,将大家闺秀的矜持与深情刻画得淋漓尽致;阎立品则通过眼神与身段的微妙变化,展现人物内心的矛盾与挣扎,该剧不仅成为豫剧艺术传承的重要载体,还通过电影、电视等媒介传播,让更多人感受到地方戏曲的魅力,更传递了追求自由、反抗封建礼教的人文精神,至今仍深受观众喜爱。

| 类别 | 特点 | 表现举例 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 融合豫东调明快与豫西调深沉,真假声结合 | 崔莺莺“在绣房烦闷昏沉沉”(豫西调,幽怨);张生“二月里来春光好”(豫东调,喜悦) |

| 念白 | 以河南方言为基础,生活化、富韵味 | 红娘台词夹杂俚俗语,如“老夫人忒啰唆”,增强亲切感 |

| 表演 | 注重身段与表情,情感外化 | “拷红”中红娘机敏不卑;“长亭送别”中莺莺与张生悲戚不舍 |

| 音乐 | 以板式变化体为主,辅以河南民间曲调 | 伴奏用板胡、梆子,节奏鲜明,烘托气氛 |

FAQs

问题1:豫剧《西厢记》中,红娘这一角色为何能成为经典?

解答:红娘是《西厢记》的核心人物,在豫剧演绎中,她不仅是张生与莺莺爱情的促成者,更是反抗封建礼教的象征,豫剧艺术家通过生动表演塑造了其聪明机敏、善良勇敢的形象。“拷红”一场中,她面对老夫人质问不卑不亢,以理据争,既维护二人爱情,又揭露老夫人虚伪,唱腔明快活泼,念白充满生活气息,表演融入民间舞蹈元素,使角色鲜活立体,体现了豫剧“接地气”的艺术特质,因而成为经典。

问题2:豫剧《西厢记》与昆曲《西厢记》在艺术风格上有何主要区别?

解答:二者在唱腔、表演、音乐上差异显著,唱腔上,昆曲“水磨调”婉转细腻、悠扬舒缓,讲究“字正腔圆”;豫剧则高亢激越、质朴豪放,真假声转换自如,情感表达更直接,表演上,昆注重程式化与写意性,身段优雅含蓄;豫剧更贴近生活,动作幅度大,表情夸张,情感外化,音乐伴奏上,昆以曲笛、三弦为主,典雅;豫剧以板胡、梆子为主,节奏鲜明,更具地方特色,分别代表了南北戏曲的不同审美取向。