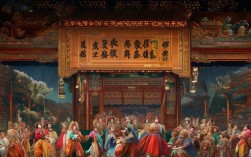

现代豫剧《朝阳沟》作为中国戏曲现代戏的里程碑之作,自1958年由河南省豫剧三团创排以来,便以其浓郁的生活气息、鲜活的人物形象和深刻的时代精神,成为跨越半个多世纪仍常演不衰的经典,该剧由杨兰春编剧,常香玉弟子魏云、王善朴等首演,以知识青年上山下乡为背景,通过城市女青年银环与农村青年栓宝的爱情故事,展现了新旧思想的碰撞与农村新生活的活力,被誉为“豫剧改革的典范”。

创作背景与剧情脉络

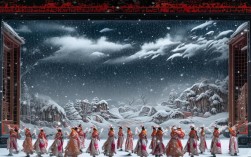

《朝阳沟》诞生于新中国成立后“文艺为工农兵服务”的浪潮中,编剧杨兰春深入河南农村体验生活,将真实见闻融入创作,打破了传统戏曲才子佳人的套路,聚焦普通人的命运,剧情围绕银环从城市到农村的转变展开:高中毕业生银环响应号召,与恋人栓宝一同赴朝阳沟扎根农村,初到乡村时,她因劳动艰苦、生活习惯差异产生动摇,在栓宝娘的开导、栓宝的鼓励以及农村新面貌的感染下,逐渐克服思想障碍,最终与乡亲们共同建设家园,全剧没有激烈的戏剧冲突,却以细腻的笔触勾勒出银环从“城里人”到“朝阳沟人”的成长,以及栓宝一家勤劳质朴、乐观向上的生活图景,展现了农村变革中的人情温度与时代脉搏。

人物形象与艺术特色

剧中人物塑造极具代表性:银环的娇弱与坚韧、栓宝的朴实与热忱、栓宝娘的慈爱与明理、老支书的沉稳与智慧,个个鲜活立体,银环的转变是全剧核心,她的唱段“祖国的大地锻炼人”既抒发了对农村的热爱,也体现了知识青年的思想蜕变;栓宝的“咱两个在学校整整三年”则以质朴的语言道出爱情的纯粹与对未来的憧憬。

艺术上,《朝阳沟》实现了传统戏曲与现代生活的完美融合,唱腔设计在豫剧梆子腔的基础上,融入民歌小调,如银环的“下山”唱段婉转流畅,栓宝的“劳动”唱段则高亢明快,既保留了豫剧的韵味,又贴近生活语言;表演上摒弃程式化动作,采用写实风格,锄地、挑水、纺线等劳动场景自然真切,让观众感受到“戏中有人,人中有戏”;台词大量使用河南方言,如“中”“恁”等词汇,既接地气又充满地域特色,增强了剧目的生活实感。

社会影响与传承价值

作为现代戏的标杆,《朝阳沟》不仅推动了豫剧从“才子佳人”向“现实题材”的转型,更成为一代人的精神记忆,剧中“扎根农村、建设家乡”的主题,契合了20世纪50年代知识青年上山下乡的时代背景,激励了无数青年投身乡村建设;改革开放后,其展现的劳动精神与乡土情怀,依然引发观众共鸣,多年来,该剧被全国多个剧种移植,不同版本的演出累计超万场,1994年还被拍成电影,影响遍及全国。《朝阳沟》仍是豫剧舞台上的常演剧目,进校园、下基层的演出不断,以艺术的力量延续着时代精神。

《朝阳沟》主要人物及形象解析

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典唱段/台词 |

|---|---|---|---|

| 银环 | 城市知识青年 | 从娇弱到坚韧,勇于克服困难 | “祖国的大地锻炼人”“叫同志再叫声战友” |

| 栓宝 | 农村青年 | 朴实勤劳,乐观向上 | “咱两个在学校整整三年”“这个年轻人有出息” |

| 栓宝娘 | 农村妇女 | 慈爱明理,思想开明 | “你看看人家银环,多么能干” |

| 老支书 | 朝阳沟支书 | 沉稳智慧,支持青年扎根农村 | “农村是个广阔天地,在那里可以大有作为” |

相关问答FAQs

Q1:《朝阳沟》为何能成为现代豫剧的经典?

A1:《朝阳沟》的成功在于其“接地气”的创作理念,题材上紧扣时代脉搏,以知识青年下乡的真实经历为原型,反映了新中国成立后农村的变革与青年的成长;人物塑造鲜活立体,银环、栓宝等角色源于生活又高于生活,让观众产生强烈共鸣;艺术上大胆创新,将传统豫剧唱腔与现代生活语言、写实表演相结合,既保留了戏曲韵味,又充满生活气息,实现了思想性、艺术性与观赏性的统一。

Q2:银环这一形象对当代青年有何启示?

A2:银环的形象启示当代青年要勇于走出舒适区,在实践中实现人生价值,她从最初对农村生活的陌生与退缩,到后来主动融入、建设家乡,体现了“在劳动中成长”的精神,在当代,这种精神鼓励青年放下浮躁,脚踏实地,无论是投身基层、服务社会,还是在平凡岗位上奋斗,都能通过实干实现个人理想与社会价值的统一,这正是银环跨越时代的意义所在。