《秦香莲》作为京剧传统骨子老戏,承载着中国传统文化中“孝悌忠信、礼义廉耻”的伦理观念,其视频版本通过舞台艺术的综合呈现,将这部经典悲剧的张力与感染力直观传递给观众,视频通常以全本或折子戏形式呈现,核心围绕秦香莲携子上京寻夫,遭遇丈夫陈世美忘恩负义、最终包拯秉公执法的故事展开,在唱念做打的程式化表演中,浓缩了古代社会底层女性的苦难与抗争,以及封建制度下人性的复杂与挣扎。

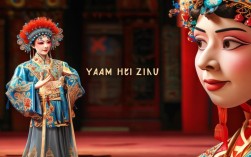

剧情以“寻夫—被拒—告官—铡美”为主线,层层递进冲突,开篇秦香莲的“琵琶词”通过凄婉的唱腔与身段,勾勒出她携子跋涉的艰辛:“夫在东京做官宦,家中撇下母子艰,千里迢迢来寻访,谁料他不认结发贤。”视频镜头常以特写捕捉她憔悴的神情与孩子懵懂的眼神,强化悲剧代入感,陈世美的出场则通过蟒袍玉带的华服与冷峻的表情,形成鲜明对比,其“驸马爷坐驸马官”唱段中傲慢的腔调,暗示权力对人性的异化,高潮“铡美案”一场,包拯的黑脸与铜铡的威严象征正义的终极裁决,秦香莲跪地哭诉的“见包嫂”唱段,青衣的“擗”、“闪”等身段技巧,将悲愤情绪推向顶点,视频通过舞台灯光的明暗对比与镜头切换,让观众聚焦于人物内心的激烈交锋。

京剧艺术的程式化特征在视频中尤为突出,秦香莲作为青衣行当,唱腔以二黄慢板、原板为主,如“劝驸马休要将良心昧”一段,通过“脑后音”与“擞音”的运用,表现其哀而不伤的坚韧;陈世美的花脸唱腔则多用西皮流水,节奏明快却透着冷酷,体现其权势熏心后的麻木,表演中,“闯宫”一折秦香莲的跪步、“杀庙”一折韩琪的自刎、“见官”一折包拯的蹉步等,都是通过程式化动作传递情感,视频多采用中近景镜头,让观众清晰捕捉演员的眼神、手势与台步的细节,如秦香莲甩发、抖袖的细微变化,强化了舞台表现力。

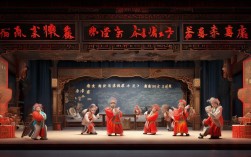

视频制作上,传统舞台的写意美学与现代拍摄技术相得益彰,布景以一桌二椅为基础,通过虚实结合的手法营造场景,如“开封府”背景仅以“明镜高悬”匾额与堂鼓暗示,而演员的表演则通过虚拟的“上马”“进门”等程式,完成空间转换,这种“以形写神”的艺术特点在视频中通过多角度镜头得以放大,服装道具的细节也值得玩味,秦香莲的素衣褶子与陈世美的蟒玉形成视觉反差,琵琶、铡刀等道具不仅是剧情要素,更成为象征符号——琵琶代表秦香莲的卑微与坚守,铡刀则代表正义的不可违逆。

《秦香莲》的视频传播,不仅让经典剧目突破剧场限制,更通过镜头语言强化了其伦理警示意义,当秦香莲最终在包拯面前哭诉“为妻不把旁事论,一桩桩一件件件件件件件件件说分明”,视频通过慢镜头与特写,将她的控诉与陈世美的惊惶形成对比,让观众深刻体会到“善恶到头终有报”的朴素价值观,这也是这部百年老戏至今仍能引发共鸣的核心原因。

相关问答FAQs

Q1:《秦香莲》中“杀庙”一折为何成为经典场景?

A:“杀庙”是全剧的关键转折点,集中展现了韩琪的良知挣扎与秦香莲的绝境求生,韩琪奉陈世美之命杀秦香莲母子,却因三人身世可怜而自刎,临终前将信物交给秦香莲,这一折通过“三对面”的紧凑情节,以及演员的“僵尸倒”、“抢背”等跌扑技巧,将悲剧冲突推向高潮,视频中韩琪自刎时的慢镜头与秦香莲抱尸痛哭的撕心裂肺,既展现了人性的复杂(韩琪的忠与义),也为后续“告官”提供了合理动机,成为全剧情感最浓烈、戏剧冲突最集中的段落,因而成为久演不衰的经典。

Q2:京剧视频与现场演出相比,在欣赏《秦香莲》时有何独特优势?

A:京剧视频通过镜头语言弥补了现场演观的视角局限,现场演出中后排观众可能难以看清演员的眼神、口型及细微身段,而视频可通过特写镜头捕捉秦香莲唱“夫在东京做官宦”时眉间的蹙纹,或陈世美听到“原配夫人”时眼神的闪烁,增强情感传递的细腻度,视频可加入字幕解释唱词,帮助观众理解二黄、西皮等唱腔的情感色彩,并通过多机位切换,同时呈现舞台全景与人物特写,让观众既能欣赏程式化表演的整体韵律,又能聚焦于关键细节的技巧,这种“全景+微观”的呈现方式,比现场演出更便于观众对京剧艺术进行深度解读。