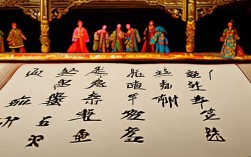

京剧艺术作为中国戏曲的瑰宝,以其程式化的表演、悠扬的唱腔和深厚的文化底蕴,滋养着一代又一代观众,在众多流派与经典剧目中,由京剧表演艺术家赵燕侠塑造的阿庆嫂形象,在现代京剧《沙家浜》中堪称典范,不仅成为京剧史上的经典角色,更将“赵派”艺术的独特魅力展现得淋漓尽致。

赵燕侠是京剧“四大名旦”之一荀慧生的弟子,后自创“赵派”,以“甜亮、脆、刚”的嗓音和“生活化、性格化”的表演著称,她注重从生活出发,将传统程式与人物内心紧密结合,塑造的角色既有京剧的韵味,又充满鲜活的人情味,1964年,京剧《沙家浜》作为现代戏改编的代表作之一,在“全国京剧现代戏观摩演出大会”上一举成名,而赵燕侠饰演的阿庆嫂,更是凭借其细腻的表演、动人的唱腔,成为观众心中“智勇双全”的革命女性化身。

《沙家浜》的故事背景设定在抗日战争时期的江南水乡,讲述了阿庆嫂以春来茶馆为掩护,为新四军伤病员传递情报、与日伪军巧妙周旋的英勇事迹,赵燕侠对阿庆嫂的塑造,并非简单贴上“革命者”的标签,而是深入挖掘角色作为普通女性的情感与智慧,让人物在“险境”中更显真实可信,在“智斗”一场中,阿庆嫂面对伪军司令胡传魁和参谋长刁得一的盘问,既要掩饰新四军的行踪,又要保护自己,赵燕侠通过眼神的变化——时而从容镇定,时而略带警惕,配合轻盈的身段(如倒茶、擦桌的动作细节),将角色的机敏与沉稳刻画得入木三分,尤其是她与刁得一“一问一答”的台词处理,语速不疾不徐,每个字都带着江南女子的温婉,却又暗藏锋芒,形成了“棉里藏针”的艺术效果。

唱腔是京剧塑造人物的核心手段,赵燕侠的嗓音独具特色,高音清亮如穿云裂石,低音醇厚如珠落玉盘,她在《沙家浜》中的唱腔设计,既保留了传统京剧的板式框架,又融入了江南民歌的元素,使阿庆嫂的形象更具地域特色和时代气息,最经典的“朝霞映在阳澄湖上”一段,【二黄原板】的唱腔悠扬婉转,旋律如阳澄湖的波光般起伏,赵燕侠以“甜亮”的嗓音唱出“朝霞映在阳澄湖上,芦花放稻谷香岸柳成行”的江南美景,既展现了家乡的秀丽风光,又暗含对革命根据地的热爱,情感真挚而动人,而在“要学那泰山顶上一青松”中,她转而运用【二黄散板】转【快板】,节奏由缓到急,音调逐渐升高,唱出“要学那泰山顶上一青松,挺然屹立傲苍穹”的革命豪情,嗓音中的“刚”与“脆”在此刻展现得淋漓尽致,将阿庆嫂面对敌人时的坚定与无畏推向高潮,这种“以情带声、声情并茂”的演唱方式,正是赵燕侠“赵派”艺术的精髓所在。

赵燕侠的表演还特别注重“细节的真实”,在“转移”一场中,阿庆嫂接到上级通知需立即转移伤病员,她一边收拾茶具,一边与沙奶奶低声交谈,赵燕侠通过手指的细微动作(如快速整理茶具时的轻巧)、语气的急促与沉稳交替,表现出角色内心的紧张与从容,当沙奶奶担心时,她轻轻拍拍沙奶奶的手,眼神中带着安抚与鼓励,这个看似简单的肢体语言,却传递出深厚的革命情谊,让角色瞬间有了温度,她在“斥敌”一场中,面对刁得一的威胁,没有夸张的愤怒或恐惧,而是微微扬起下巴,嘴角带着一丝轻蔑的冷笑,眼神如利剑般直视对方,这种“静”中的爆发力,比激烈的言辞更具震撼力,展现了京剧“以形传神”的美学追求。

《沙家浜》的成功,不仅在于赵燕侠的精湛表演,更在于现代京剧艺术在传统基础上的创新,剧本打破了京剧“才子佳人”的传统题材,将目光投向革命斗争中的普通人物;音乐上,在保留“西皮”“二黄”等主要板式的同时,吸收了江南小调、沪剧等地方戏的音乐元素,使唱腔更具生活气息;表演上,突破了京剧“行当”的限制,阿庆嫂这一角色既非纯粹的“青衣”,也非“花旦”,而是赵燕侠根据人物性格创造的“新行当”,为京剧现代戏的发展开辟了新路径,而赵燕侠的表演,正是这种创新的集中体现——她用传统程式的“壳”,装进了现代人物的“魂”,让京剧艺术在新时代焕发出新的生命力。

时至今日,赵燕侠的《沙家浜》依然是京剧舞台上的常演剧目,“朝霞映在阳澄湖上”“智斗”等唱段更是广为流传,她的艺术实践证明,京剧现代戏并非要抛弃传统,而是在传统与现代之间找到平衡点,用京剧的艺术规律表现当代人的生活与情感,赵燕侠塑造的阿庆嫂,不仅是一个经典的舞台形象,更是京剧艺术与时俱进、守正创新的生动见证。

相关问答FAQs

Q1:赵燕侠饰演的阿庆嫂与其他演员(如洪雪飞)的版本有何不同?

A:赵燕侠的阿庆嫂更侧重“生活化与性格化的统一”,她的嗓音“甜亮脆刚”,唱腔中融入江南民歌的婉转,表演细节丰富(如倒茶、眼神变化),突出角色作为普通女性的温婉与智慧;而洪雪飞版本(后成为“样板戏”标准版本)更强调“革命英雄主义”,唱腔刚劲有力,表演更具戏剧冲突,侧重角色的坚定与斗争性,两者风格各异,但都成为阿庆嫂形象的经典诠释。

Q2:《沙家浜》中的京剧唱腔如何体现“传统与现代的结合”?

A:《沙家浜》在保留京剧核心板式(如【二黄】【西皮】)的基础上,吸收了江南小调《芦花》的旋律(如“朝霞映在阳澄湖上”),使唱腔更具地域特色;打破传统行当限制,为阿庆嫂设计“青衣唱腔+花旦做派”的新行当,唱词口语化(如“垒起七星灶,铜壶煮三江”),既符合现代戏的叙事需求,又保留了京剧的韵味,实现了传统程式与现代人物情感的有机融合。